▼呼吸機能検査

思い切り息を吸ったり吐いたりする「スパイロメトリー」という検査で、肺活量や、気管支がどれくらい狭くなっているか(「気流閉塞」といいます)を調べます。

▼アレルゲンテスト

アレルゲンが不明な場合には、血液検査などでアレルゲンを調べます。

▼呼気NO検査

気道に炎症があると、呼気(吐き出した息)の中のNOの濃度が高くなることがわかっています。呼気中のNO濃度を測定して、炎症の強さを測ります。マウスピースをくわえてゆっくり息を吐く検査なので、痛みや負担はありません。

生活の見直しと気管支拡張薬で改善

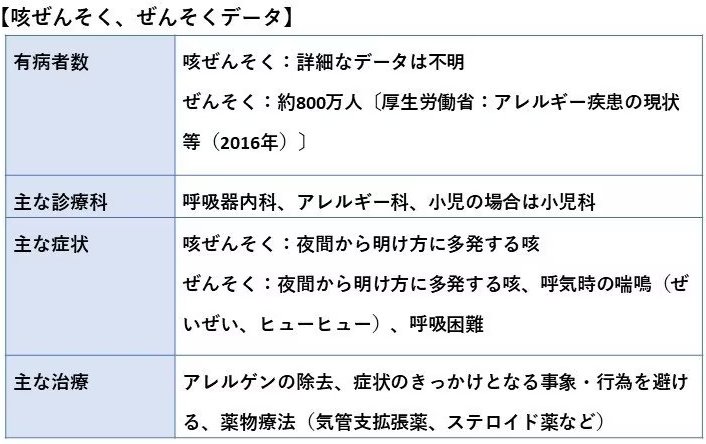

咳ぜんそくの治療では、まず症状の誘因となるアレルゲンを除去することが基本となります。そのうえで、薬物療法がおこなわれます。

薬物療法では、炎症を抑える「吸入ステロイド薬」と、炎症を起こして狭くなっている気管支を広げる「気管支拡張薬」を併用します。気管支拡張薬を用いることで咳が改善されれば、咳ぜんそくと確定診断をつけることもできます。いずれも、専用の器具を使って吸入するタイプの薬で、両者が一つの器具に入った「配合剤」もあります。

そして、生活習慣の改善も大切です。かぜやインフルエンザなどの感染症予防をしっかりする、禁煙、過労やストレスを防ぐ、規則正しい生活を送って体調を崩さないなどが、症状を悪化させないために必要となります。

合併しているアレルギー性疾患を改善すると、咳ぜんそくが軽快することも少なくありません。

「アレルギー性鼻炎は咳ぜんそく患者さんの約50%に合併しています。鼻炎や、鼻炎から起こる鼻茸(はなたけ)を治療すると、咳ぜんそくも改善されることが多いです」(新実医師)

症状のコントロールで、変わらない生活が送れる

咳ぜんそくは慢性の病気で、治ることは少ないとされています。治療によって咳が出なくなっても、気道過敏性や気道の炎症は残っているからです。しかし、適切な治療によって気道の状態をコントロールできれば、通常の生活を送り、趣味やスポーツを今まで通り楽しむことができます。長期間にわたって悪化しないようであれば、薬の中断が可能になる場合もあります。