マイナス金利解除へ決断の時迫る

2024年に0.25~0.5%の利上げか

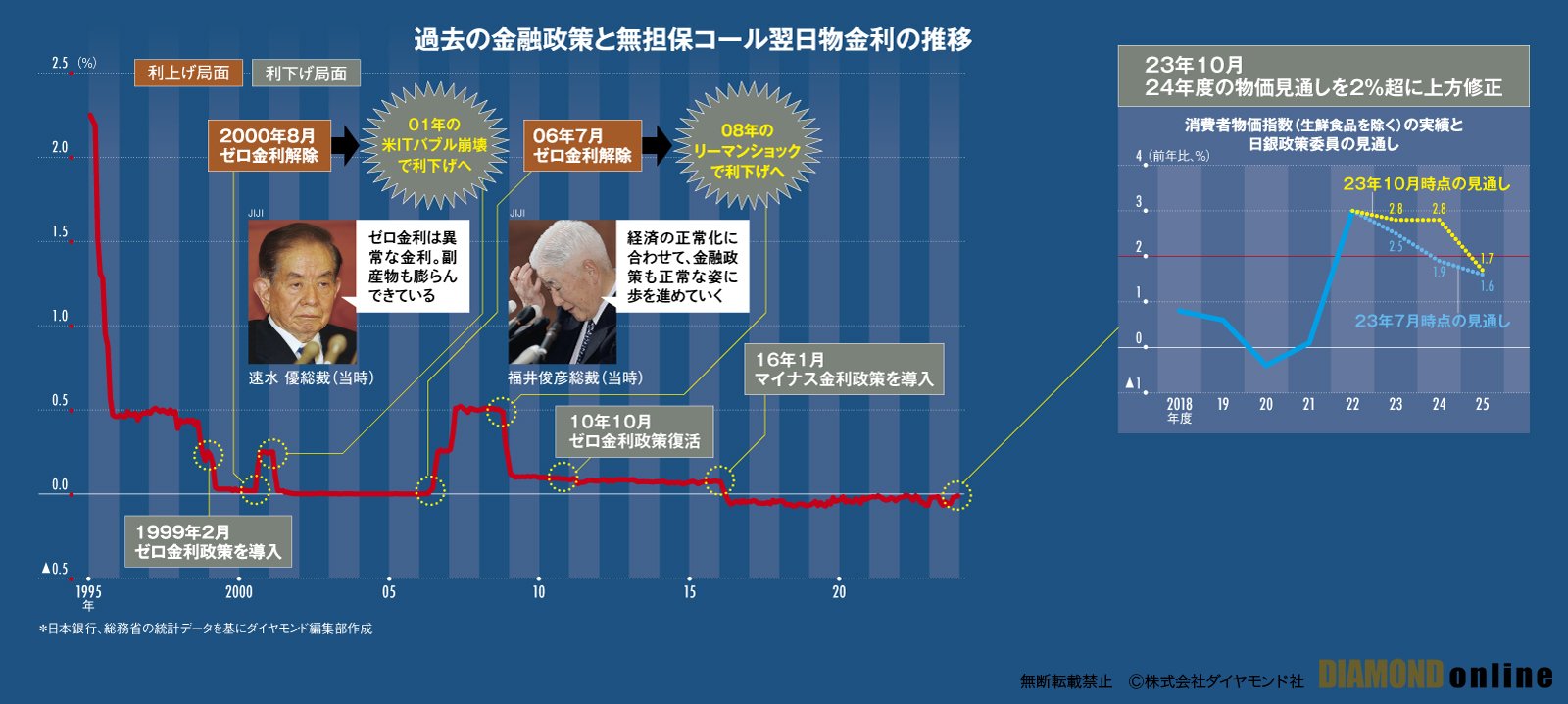

1度目は2000年8月。当時の速水優総裁は年頭記者会見から「ゼロ金利は異常な金利。副産物も膨らんできている」と発言し、ゼロ金利解除への意欲を隠さなかった。実際に解除に踏み切ったが、米国のITバブル崩壊で世界経済に不穏な空気が漂い始め、翌01年3月には初の量的緩和に追い込まれた。

2度目は福井俊彦総裁時代の06年7月。翌07年にかけて日銀は2度の利上げを実施したが、やはり米国発のリーマンショックで頓挫した。その後、日銀は白川方明総裁時代の10年に実質ゼロ金利政策を復活。そして2%の物価上昇目標を公約に掲げた黒田東彦前総裁が、マイナス金利政策を導入したのが16年1月のことだ。

「過去2回と今回では、明らかに様相が異なる」。そう断言するのは、日銀で金融政策担当理事などを歴任した、門間一夫・みずほリサーチ&テクノロジーズ・エグゼクティブエコノミストだ。

過去と現在の最大の違いは、物価と賃金の上昇にある。23年10月、日銀は24年度の消費者物価指数見通しについて、7月時点の1.9%から2.8%へ大幅に上方修正した。悲願だった2%超えの達成である。

前述の通り物価見通しに慎重だった植田総裁は昨秋以降、「見通しに誤りがあったことは認めざるを得ない」との発言が増えた。無論、その主因は原油など商品市況の上昇や円安の進行にある。金利が上げ止まったままの米国と、下げ止まったままの日本の間で、金利差は依然大きい。

そしてもう一つの重要ポイントが、賃金だ。23年の春闘で賃上げ率は前年比3.6%の上昇を記録し、30年ぶりの高水準となった。その上昇が24年春闘も持続するかを見極め、日銀はマイナス金利解除を決断するとみられる。

円安や物価高が進んだ今、世間ではマイナス金利付き量的・質的金融緩和への批判も多い。門間氏は「緩和し過ぎることに対する批判は過去30年間で一度もなかった。日銀は今、かつて経験したことのない局面にある」と指摘する。

門間氏が言う通り、2000年当時、ゼロ金利解除に対する批判は多かった。実は植田総裁も、当時は日銀審議委員として解除に反対した一人だ。

ゼロ金利政策が導入されて以来の四半世紀、日銀は金融正常化に挑み、いずれも敗れる苦闘の歴史を歩んだ。24年、「三度目の正直」で日銀はマイナス金利の解除、そして利上げにより「金利のある世界」を復活させることができるのか。その環境は整いつつあるように見える。

門間氏は、24年4月の金融政策決定会合で日銀がマイナス金利を解除し、0.25~0.5%程度の利上げも年内にあり得ると予測する。「企業の収益が好調で賃上げの原資は多い。賃上げ率が23年を上回る可能性は十分ある」(門間氏)。

だがそもそも、金利のある世界は、われわれに何をもたらすのか。この四半世紀の間、ほぼゼロ金利だった世界が転換するとき、一体何が起きるのか。