能登半島地震における被災地の模様(被災者のプライバシー保護などの観点から、筆者が診療に当たった現場とは異なる写真を使用) Photo:Anadolu/gettyimages

能登半島地震における被災地の模様(被災者のプライバシー保護などの観点から、筆者が診療に当たった現場とは異なる写真を使用) Photo:Anadolu/gettyimages

元日に発生した能登半島地震を受け、救急科専門医・集中治療専門医の筆者は、現地で医療支援に当たった。本稿では、その中で感じた本音と課題をお伝えする。ただし、震災から約1カ月がたち、被災地での医療・救護の実態についてはすでに多方面で報じられている。そのため、あえて今回は「高齢者支援」の課題を主題に据えたい。被災地の高齢者施設を訪れた筆者に対し、職員が涙ながらに語った「破綻寸前のケア」の実態とは――。(名古屋大学医学部附属病院救急科長 山本尚範)

「DMAT」の一員として

救急医の筆者も現地入り

元日の午後4時10分。緊急地震速報と大きな揺れが正月気分を一掃した。能登半島地震の発生である。大津波警報が出され、「今すぐ逃げること!」と絶叫するNHKアナウンサーの声。世界中のメディアが被災地の惨状を映し出す、異例の年明けとなった。

救急科専門医・集中治療専門医の筆者は、DMAT(災害派遣医療チーム)の一員として出動し、現地で診療に当たった。本稿では、そこで得た気付きについてお伝えしていきたい。

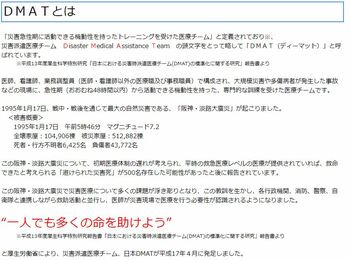

最初に前提知識について説明しておくと、DMATは1995年の阪神・淡路大震災で「救えるはずの命」を救えなかった反省から生まれた半官半民の全国組織である。「厚労省DMAT事務局」が主催する訓練と試験をクリアすると、参加資格が授与される。

1つのチームは4~5人で、同じ医療機関で働く医師、看護師、ロジスティシャン(※)で構成される。各チームが独自の装備や車両を持ち、被災した都道府県庁に設置される「DMAT都道府県調整本部」の指揮下で活動する。

(※)ロジスティシャン:情報・モノ・コトの管理をする役職。医師や看護師以外の医療従事者や事務職員が務める。

DMATは現地で原則48~72時間活動する。活動が短期になっているのは、単に過酷だからというだけではない。DMATを構成する隊員は全て、勤務先である医療機関に所属し、診療業務や病院運営に携わる医療従事者だからである。

DMATとは何か?(出典:厚生労働省DMAT事務局)

DMATとは何か?(出典:厚生労働省DMAT事務局)拡大画像表示

そのため、警察・消防・自衛隊のように長期の野営・自給自足を前提とした装備や訓練までは求められていない。派遣命令も強制ではなく、本業に支障をきたさないことが条件となる。それでも筆者は、所属する名古屋大学医学部附属病院の理解と協力の下、現地に出向くことができた。

1月4日の朝、病院幹部の激励を受け、筆者らは名大病院を出発した。目的地の公立能登総合病院(七尾市)に到着したのは同日夕方。現地には医療組織「空飛ぶ捜索医療団 ARROWS」「日本赤十字社」など、日本を代表する医療団体が集結しており、DMATもそこに加わることとなった。

各医療団体と分担して診療に当たる中、筆者らのチームは「高齢者福祉施設」の医療支援に狙いを定め、移動と訪問を開始した。特に珠洲(すず)市では高齢者施設の支援が遅れているとの情報を得ていたためだ。なお、介護と医療は別物ではなく、一体的に取り組むべきだというのが筆者の考えである。