つまり、私たちがわずらわしいと感じている反応は長い年月をかけて、先祖から受け継がれてきたものなのです。

恐怖を学習する

条件づけと刺激等価性

本来、恐怖は過ぎ去ってしまえば、忘れてしまうものですが、私たちには恐怖対象を学習するメカニズムも備わっています。これを「条件づけ」と呼びます。

たとえば散歩中、近所の公園で犬に噛まれて怖い思いをした人は、犬と恐怖反応が連合し、犬を見ただけでも背中がゾッとするようになります。

これは場所や文脈とも条件づけられるので、近所の公園(場所)やただ散歩する(文脈)ときも、緊張するようになります。危険な状況や対象をいったん学習すると、前もって警戒し、逃げるための準備をすることができるのです。

このように恐怖を学習する条件づけを「恐怖条件づけ」と呼びます。

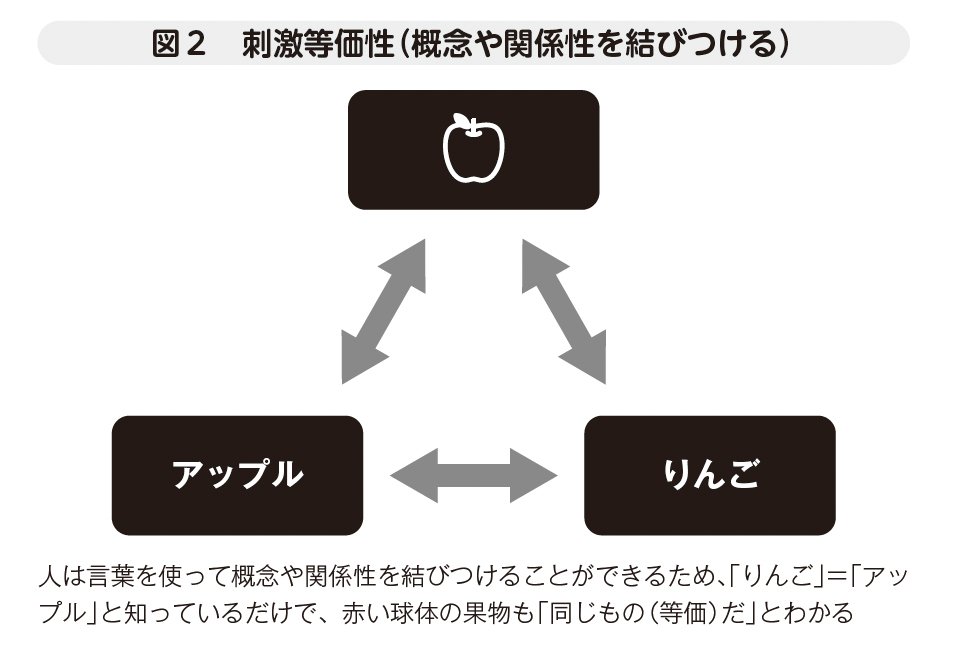

恐怖条件づけは言葉を持たない幼児にも生じることですが、言葉を持つ大人の場合には言葉を通じた恐怖を獲得する能力があります。これは「刺激等価性」と呼ばれます。人は言葉を使うことで、さまざまな概念を結びつけて考えることができます。図2を見てください。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

私たちはまず赤い球体の果物を「りんご」だと学習します。次に「りんご」は英語で「アップル」と言うことを教わります。

さて、アメリカ人に赤い球体の果実を取ってほしいときは、何と言いますか?

当然「アップル」と言うはずです。まだ赤い球体の果物が「アップル」だと学習していないのに、「りんご」=「アップル」と知っているだけで、赤い球体の果物も「アップル」と呼ぶことができるのです。

身近な話でいえば、関東人が「歌舞伎揚げ」と呼んでいる揚げせんべいが、関西では「ぼんち揚げ」と呼ばれていることを学習したら、関西で揚げせんべいが食べたくなったときに、「ぼんち揚げをください」と言うことができるのと同じです(味は少し異なる)。

最初の犬恐怖症の話に戻ると、自分を噛んだ犬を見たときだけでなく、

・「い・ぬ」という音を聞いたとき

・「ドッグ」と書かれている文字を読んだとき

・自分を噛んだ犬とは違う犬種の犬に遭遇したとき

まで恐怖を感じるようになるのです。犬小屋や犬用のリードを見ただけで近くに犬がいるんじゃないかと警戒するのも推測できますね。