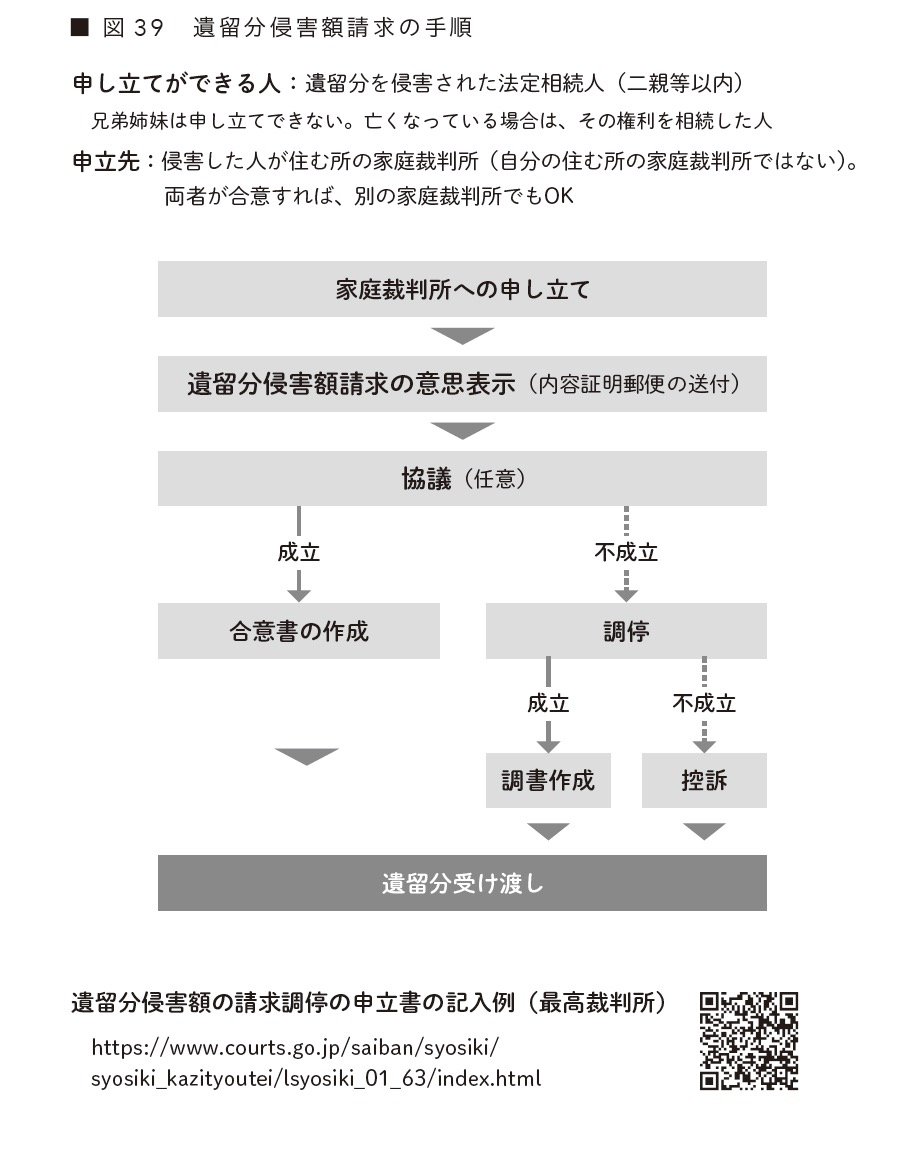

遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈を知ったときから1年間です。期間をすぎれば権利が消滅してしまいます。

なお、遺留分の侵害額請求ができるのは、被相続人の兄弟姉妹を除く二親等以内の法定相続人のみで、配偶者、子ども、孫、親、祖父母などです。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

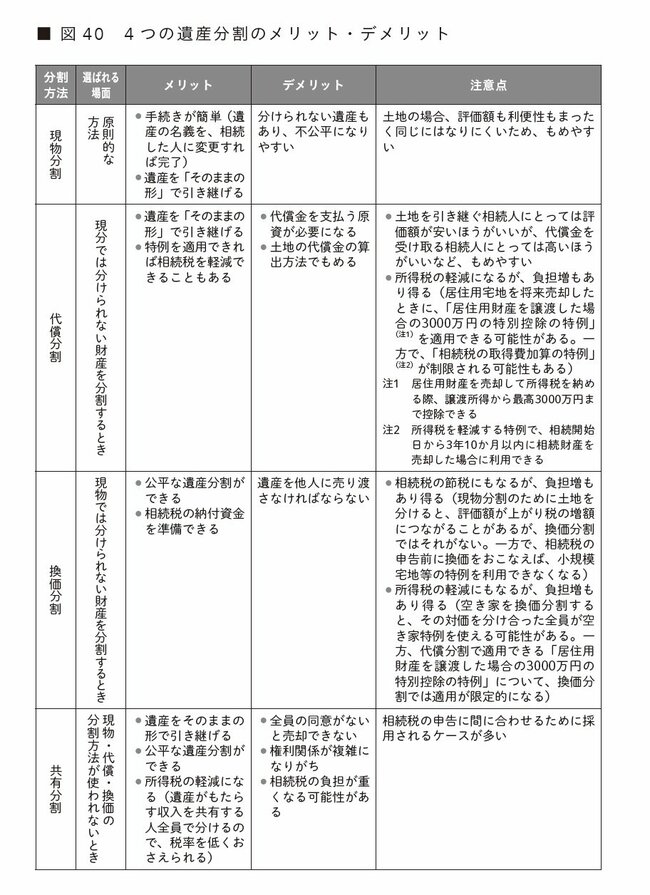

4つの遺産分割方法には

長所も短所もある

遺産分割では、物理的に分けられない遺産も少なくありません。

遺産の形態や相続人の事情に応じて、下の図に記した4つの分割方法を適宜用いるとよいでしょう。それぞれメリットとデメリットがあります。

(1)現物分割 遺産をそのままの形で分ける

(2)代償分割 遺産を受け取った人が代償金を支払う

(3)換価分割 遺産を売却して、対価を分ける

(4)共有分割 相続人の間で財産を共有する

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

『家族をしっかり守る 相続 超入門』(あさ出版)

『家族をしっかり守る 相続 超入門』(あさ出版)株式会社エッサム 著

相続人を確定したら、相続人全員で遺産分割の方法を話し合う遺産分割協議をおこないます。

分割方法の選び方は状況により異なりますが、現物分割→代償分割→換価分割→共有分割の順に検討されることが多くなっています。

遺産分割協議が始まると、被相続人にかかわる関係者の思いが表面化するので、トラブルが起きやすくなります。

もめやすいケースは、相続人が多い場合、相続財産の中に不動産が含まれる場合、被相続人に再婚歴がある場合、被相続人に子どもがいない場合などさまざまですが、ほかの相続人の言い分にも耳を傾け、建設的に進めていくことが大切です。