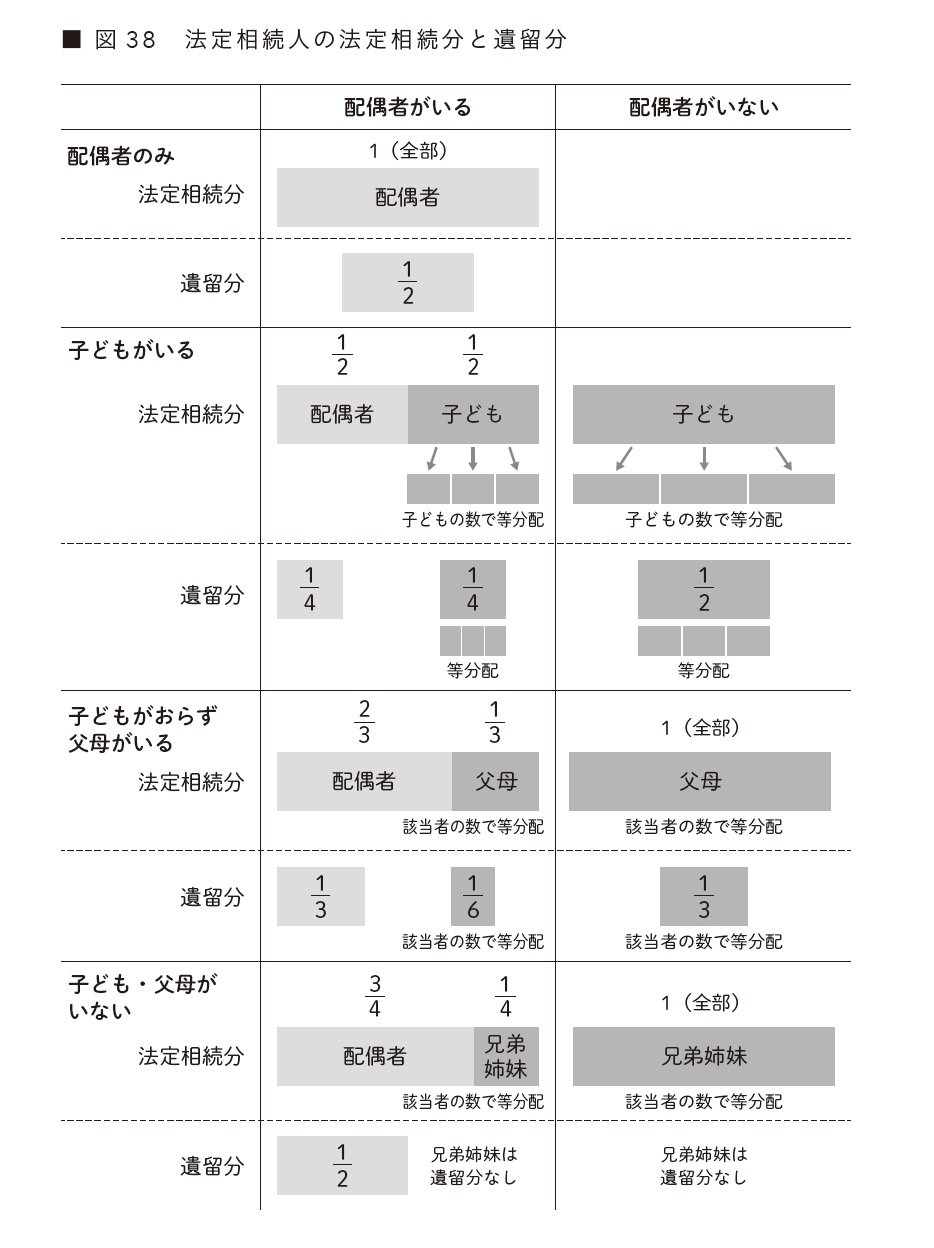

法定相続人に一定額の相続財産を

保障する「遺留分」という制度

法定相続人には民法で相続権が認められており、被相続人との関係に応じて「相続権の認められる割合」が定められています。

それが法定相続分で、相続権のそれぞれの持ち分を示したものです。

あくまで権利の割合なので、実際に遺産をそのとおりに分配する義務はありません。

しかし、それぞれの相続権の持ち分のうちには、「これだけは、他人が絶対に権利を侵してはならない」という最低保障割合があります。

それが、遺留分です。

遺言書で相続権をひどく侵害される指定があった場合(遺産をまったくもらえない場合など)は、遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。

遺産分割を法定相続分どおりにおこなう義務はありませんが、「法律ではこう分けられている」「法律上これだけは侵してはならない」という法律の前提で話を進めると、遺産分割はスムーズに進みます。

遺留分を侵害された場合、まずは遺留分を侵害した相手と連絡をとり、遺留分を払ってほしいことを伝え、話し合いをします。相手が支払ってくれる場合は、合意書を作成して保管しておきましょう。

なお、実際の遺留分侵害額を導き出すためには、やや複雑な計算が必要です。弁護士などに相談することをおすすめします。

それぞれの法定相続分と遺留分は、図38に記したとおりです。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

不公平な遺言や生前贈与に納得できず、相続人の間で話し合いがつかない場合は、遺留分侵害額請求の調停を家庭裁判所に申し立てます。

遺留分侵害額請求とは、相続にあたり遺留分を侵害された相続人が、侵害した人へ、侵害された分をお金で支払うように求めることです。

かつては遺留分減殺請求といって、遺言内容や贈与の効力そのものを失わせるように求めるものでした。しかし、それでは遺留分は相続人全員の共有財産に戻り、遺産争いを長引かせることになります。そこで、「お金を支払って済ませましょう」というかたちに改まりました。