認証の基本にあるのは

国連を舞台とした国際基準調和

勉強会では物流・自動車局の久保田秀暢局次長がプレゼンテーションを行った。

資料の最初に、「日系メーカーが生産する自動車の8割超は海外で販売されている」として、海外生産・海外販売が7割、残り3割の半分が国内生産・国内販売と、国内生産・海外輸出であるとの図表を示した。

その上で、自動車メーカーの開発・認証コスト低減と、優れた安全・環境基準の国際的な普及が不可欠だと指摘した。

日本では特に、1990年代以降に自動車の輸出や現地生産が増えたことで、認証の基準調和と国家間での相互承認の重要性が高まったという経緯がある。

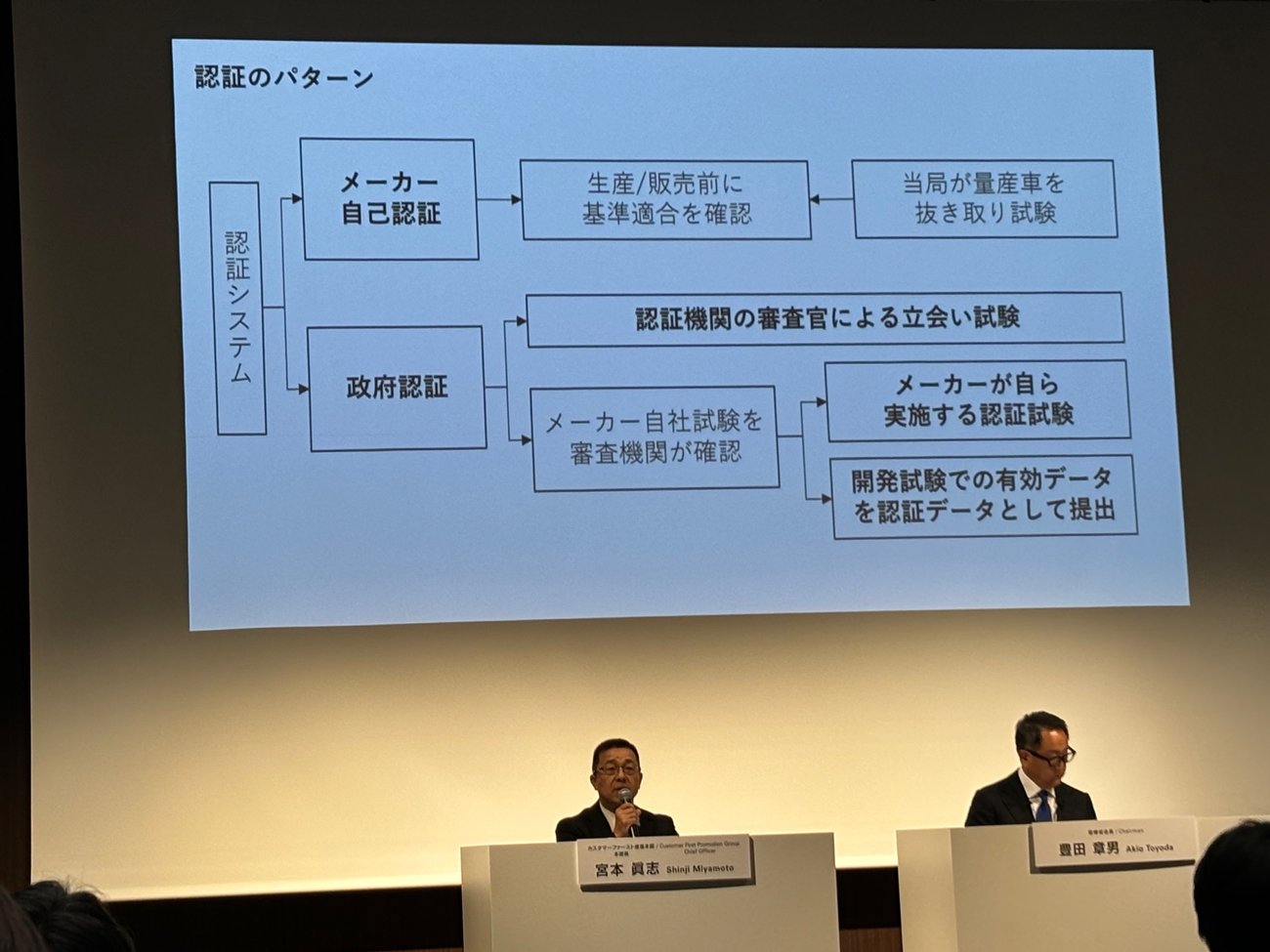

トヨタが6月3日に実施した認証不正に関わる記者会見の様子 Photo by K.M.

トヨタが6月3日に実施した認証不正に関わる記者会見の様子 Photo by K.M.

こうした自動車の国際的な基準と認証のルールを作成する唯一の機関が、国連WP29だ。国連欧州経済委員会における、国連自動車基準調和世界フォーラムの略称である。

WP29のベースとなる国連協定には大きく2つある。

ひとつは、1958年協定と呼ばれるもので、日本、欧州連合(EU)、韓国、マレーシア、南アフリカなど61カ国・1地域が締約している。これにより、基準調和と相互承認が可能となる。

もうひとつが、1998年協定で、これは基準調和のみに対応している。日本、EU、米国、中国など39カ国・1地域が締約。

国連協定は、国家間の相互信頼を基本としており、締約国の権利義務は相互主義が原則となる。

つまり、日本での認証の内容は日本が単独で策定するものではなく、WP29での協議の上決定した事項に日本も従うことが基本なのだ。

乗用車の認証に適用される国連規則は合計43あり、日本はその全てを認証基準として採用している。

また、日本市場の状況に合わせた国内基準として、寸法重量、内装、ワイパー、その他灯火を日本独自の認証規則として追加している。

長年にわたりWP29に出席してきた久保田局次長によれば、近年は先進予防安全技術など新たな分野での規則が増加する傾向があり、1つの分野で協議をまとめるには3年を要する場合も少なくないという。

こうした国際社会における信頼をベースに成立している認証に対する不正行為は、海外の消費者の日本車に対する信頼を損なうだけではなく、WP29における世界から日本への信頼が揺るぎかねない極めて重大な違反だといえる。

「法令順守できていないが、技術的には安全性や環境面で問題ない」という自動車メーカーの釈明は、WP29締約国にとっては理解し難い言い訳だ。

WP29は年に3回(3月、6月、11月)、スイスのジュネーブで開催されているが、これまでのところWP29および締約国から国土交通省に対して、一連の認証不正に対する意見などはないという。

ただ、今回の勉強会の翌週にWP29が開催されるため、各国からどのような意見や要望が出てくるのか注目されるところだ。