「自殺ボート」で命を失った兵士たち

壁面に残る無念の跡か

ちょっと変わったところでは、小学校の校舎として使うために掘られた防空壕が長崎県にある。旧・宮村国民学校の教師と小学生たちが校舎の裏山に掘った「無窮洞」だ。

2年がかりで掘られたというこの壕は、幅約5m、奥行き約20mという大掛かりなもので、600人もの生徒を収容することができたという。特筆すべきは教壇までが手掘りで作られているほか、炊事場やトイレ、倉庫、本棚、さらに天皇陛下の写真を飾る御真影部屋まで設けられている点だ。

学校の敷地に掘られた防空壕は多いが、こうして学び舎としての機能を精密に再現した壕は非常に珍しい。御真影部屋の存在など、当時の教育事情を知る資料としても貴重だ。

学び舎として使われた「無窮洞」。手作業とは思えない精緻な作りが目を引く Photo by S.T.

学び舎として使われた「無窮洞」。手作業とは思えない精緻な作りが目を引く Photo by S.T.

一方、静岡・伊豆半島の先端にあたる手石エリアの海岸線には、太平洋に面して3つの大きな穴が確認できる。こちらは戦時中、特攻艇「震洋」の基地として使われたものだ。

震洋とは、海軍が開発した全長5mほどの水上特攻艇で、爆薬を搭載して敵機に突撃する小型兵器のことである。つまりは自爆兵器で、米軍からは「自殺ボート」と呼ばれていたという。

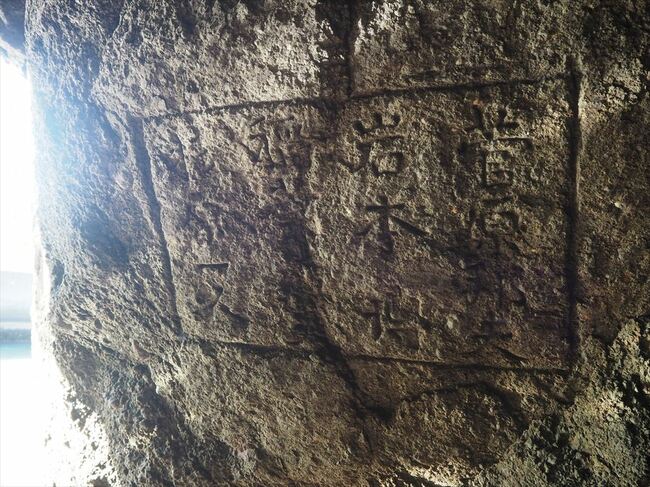

震洋に乗り込んで命を失った兵士は2500人以上にのぼるとされる。現代人の感覚では考えられないあまりにも無謀な作戦だが、当事者の心境に触れられる、思わぬ遺物をこの洞内で発見した。いまは漂着したゴミが散見される洞内の壁面に、ナイフで彫られたと思しき4人の名前である。

状況を踏まえれば、震洋の乗組員たちの名前と考えて間違いないだろう。彼らの素性や詳細は不明ながら、敵機に向けて発進する寸前に遺したものなのだとするなら、あまりにも哀しく、あらためて戦争という不毛な行為にやるせなさを覚える。

静岡県の手石エリアに残る特攻基地。ここから兵士たちが特攻艇に乗り込んで敵地に向かった Photo by S.T.

静岡県の手石エリアに残る特攻基地。ここから兵士たちが特攻艇に乗り込んで敵地に向かった Photo by S.T.

洞内の壁面に彫られた4人の名前。特攻に出た兵士たちの名だろうか Photo by S.T.

洞内の壁面に彫られた4人の名前。特攻に出た兵士たちの名だろうか Photo by S.T.