自然の中に渾然と映える

ファンタジックな要塞跡

戦争遺跡とひとくちに言っても、その種類はさまざま。まずご紹介するのは、往時の「要塞跡」だ。

要塞とはすなわち軍事拠点であり、外敵がやって来る海辺、あるいは海岸線を見下ろす高台に設けられているケースが多い。たとえば首都防衛の要となった東京湾の猿島(神奈川県)は、いまでは軍事施設の遺構と自然が調和した、ファンタジックな風景が観光客を魅了している。

船を降りて島内を少し歩けば、レンガ造りの弾薬庫跡などが立ち並び、独特のムードを醸している。切り立った岸壁を掘り込むように設けられてるのは、上空からの発見を免れるためである。内部に立ち入ることはできないが、柵越しでも十分に感じるものは多いはずだ。

東京湾唯一の自然島である「猿島」。人気レジャースポットだが、要塞の島としての側面もある Photo by S.T.

東京湾唯一の自然島である「猿島」。人気レジャースポットだが、要塞の島としての側面もある Photo by S.T.

一方、西には大阪湾防衛の拠点として機能した友ヶ島(和歌山県)がある。友ヶ島とは紀淡海峡(大阪湾の入口部分)に浮かぶ4つの島の総称で、一般的には沖ノ島のことを指している。

猿島同様、レジャー客で賑わうスポットではあるが、島内には6つの砲台跡のほか、弾薬庫や将校官舎、照明施設、さらには今世紀になってから発見された海軍の聴音所など、多くの戦争遺跡が残されている。

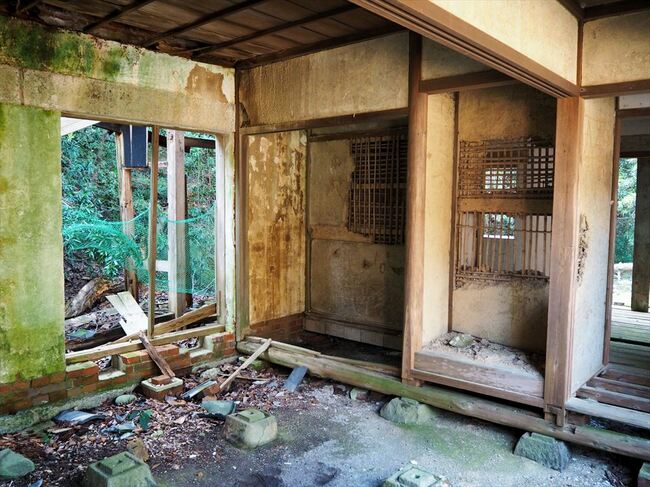

島内には戦時中そのままの、未舗装の遊歩道が広がっている。いくつかの遺構は立ち入りが可能で、着の身着のままで安全に戦争遺跡を見学できる貴重なスポットだ。もちろん、兵舎も弾薬庫も今はもぬけの殻だが、往時のムードを存分に体感してほしい。

近年、遺構と自然が渾然と調和する風景を指して「ラピュタの島」などと形容されることもある友ヶ島だが、関心のきっかけはそのくらいお気軽でもいいのだろう。戦争遺跡への興味関心を、平和教育への取っ掛かりとすることが、筆者が遺跡保存を訴える最大の目的だ。

友ヶ島にある海軍の超音所。ソナーで海中の音をチェックし、敵艦の存在に目を光らせた Photo by S.T.

友ヶ島にある海軍の超音所。ソナーで海中の音をチェックし、敵艦の存在に目を光らせた Photo by S.T.

友ヶ島の兵舎跡。和風の内装が確認できる Photo by S.T.

友ヶ島の兵舎跡。和風の内装が確認できる Photo by S.T.