庄司甚右衛門らが遊女街の設置を願い出たのは、むろん自分たちの利益を図るのが目的でした。当時の江戸は都市建設の真っ最中で、町の拡張にともなう所替(ところがえ)や屋敷替が頻繁に行われていました。そのたびに、遊女屋は移転を強いられ、落ちついて商売ができなかったのです。そこで、幕府公認の遊女町があれば、引っ越しをしなくてすむ、と考えたのです。

当初、幕府はこの陳情を却下しますが、5年後の元和3年(1617年)、いくつかの条件をつけたうえで、遊女町の設置を許可します。幕府が遊女町の設置を認めたのは、「遊女屋を一か所に集めたほうが、風紀上、取り締まりやすくなる」という狙いがあったようです。

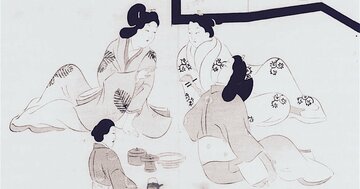

そもそも、徳川家康が江戸に幕府を開いてから、江戸には諸国から多数の人々が流入してきました。その多くは男性で、江戸の男女比のバランスは大きく崩れていました。同時に、遊女屋も増え続けていました。幕府は、それならば、いっそのこと、遊女町をつくり、そこに遊女屋を集めたほうが管理がしやすい、と考えたのです。

こうして、幕府と庄司らの利害が一致し、幕府公認の廓町が生まれることになりました。それ以前は、江戸各所に散在していた遊女屋が、まずは日本橋に集められ、公認の廓町となったのです。

その40年後の1657年、日本橋の廓町が明暦の大火で全焼し、幕府は浅草近くの今の吉原(新吉原)に遊廓を移転します。現在、一般に「吉原」と呼ばれているのは、この「新吉原」のほうで、日本橋にあった当初の吉原は「元吉原」と呼ばれます。

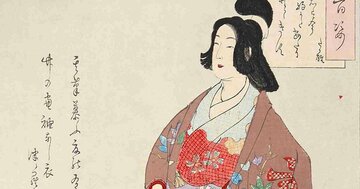

日本全国を見渡すと、吉原のような廓町は、そう珍しいものではなく、大坂や京都、長崎などにも廓町がありました。ただ、吉原は、その規模で群を抜いていました。敷地面積は約2万坪、時代によって変わりますが、2000人から4000人の遊女がいたとみられます。

時代によって移り変わったお得意様「太客」

江戸時代は約260年間も続いたので、吉原の様子は時代によって変わりました。その変遷を見れば、江戸という都市の発展の様子も見えてきます。

まず、江戸初期、できたてほやほやの吉原をささえたのは、下級武士たちでした。