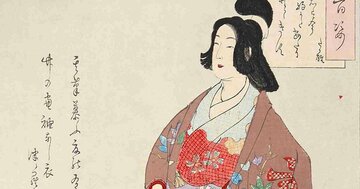

ある時期、大店の三浦屋の番頭、四郎兵衛が常勤し、出入りする女性に目を光らせていたことから、その名がつきました。

吉原では、遊女以外の女性も大勢働き、廓外の女性も、用事があれば、大門から中へ入りました。逃亡をくわだてる遊女は、そういう女性に変装して大門を出ようとしたからです。

そのため、一般の女性が大門から入るときには、四郎兵衛番所に寄って証明書をもらい、大門を出るときも、その証明書を示す必要がありました。

吉原の火事をめぐる、それぞれの「思惑」

吉原は何度も火事で全焼しています。ただ、吉原の火事に限っては、火消したちは真剣には消火活動にあたりませんでした。それどころか、吉原の火事を本気で消すのは馬鹿とまでいわれていたのです。吉原は焼けるたびに、妓楼をはじめ、材木商、火消し、役人まで大いに儲かったからです。

吉原は、全焼すると、復興するまで、幕府に代替地を与えられ、そこで仮営業を行いました。すると、その間は、税金を納める必要がなかったうえ、バラック経営なので経費をおさえられました。一方、お客の払う代金は通常時と同じだったので、妓楼の主人らにとっては、ひじょうにおいしい商売ができたのです。

また、復興のためには、大量の材木が必要なため、深川木場あたりの材木商も大儲けできました。火消しは、そういう楼主や材木商から謝礼を渡され、真剣に消火活動しないように頼まれていたのです。そして、役人も、そうした不正に対して、見て見ぬふりをしました。楼主や商人から賄賂が届いていたからです。

というわけで、火事で泣くのは、逃げ遅れた遊女とお客くらい。そうした吉原という悪所の火事のことを庶民たちは「悪火(あくび)」と呼んでいました。