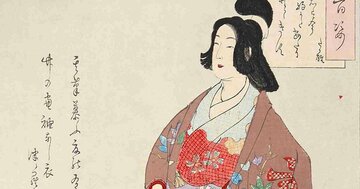

当時の江戸には、参勤交代制がスタートしたことで、単身赴任の武士があふれていました。吉原は、まずはそうした侍のための廓町として発展しました。

ところが、武士の時代はそうは長く続かず、元禄期(1688~1703)になると、富裕な商人が吉原を支えるようになります。当時は、天下太平の世が確立し、経済が成長・安定していた時代でした。江戸経済の発展とともに、武士よりも新興ブルジョワといってもよい商人たちが経済的な力を持つようになったのです。

とりわけ、元禄期の豪商たちの遊び方は、豪快のひと言でした。「吉原に行く途中、そば屋に立ち寄り、そばをすべて買い占め、そのそばを配りながら、吉原に向かった」といったお大尽ぶりを伝える逸話が多数伝わっています。

やがて、18世紀も半ば、蔦屋重三郎が生まれた頃になると、吉原にも変化が起きます。一般の町人たちが台頭してきたのです。

江戸中期までの吉原は、武士や富裕な商人たちのための場であり、庶民には吉原通いなど難しい話でしたが、江戸経済の発展に伴い、庶民もある程度の経済力を身につけたのです。吉原のほうでも、その新興層を取り込むため、しきたりを簡略化、料金を多少安くするなど、大衆化を図ったのです。

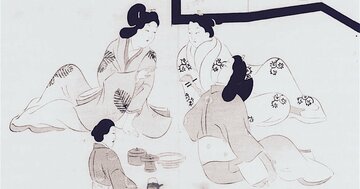

外界とは遮断された世界への唯一の入口「吉原大門」

吉原遊廓は、前述したように、当初は今の日本橋にあり、1657年(明暦3)の明暦の大火で類焼し、浅草に近い現在の台東区千束(せんぞく)に移されました。その「新吉原」は、縦220メートル×横330メートル四方の一画で、周りを堀で囲まれていました。出入りできるのは「吉原大門」と呼ばれた1か所だけで、外界とは遮断されていました。遊女の逃亡を防ぐためです。

その吉原大門を入ると、すぐ左側に「面番所(めんばんしょ)」があり、同心が手下の岡っ引きを従えて詰めていました。番所の向かいには、吉原町の会所があり、「四郎兵衛番所」と呼ばれていました。