赤信号を超えないように

自動的に停止するATS

軌道回路は19世紀後半の発明にもかかわらず、効率的かつ安全性と信頼度が高いシステムであるため、基本的な原理は現在もそのまま使われている。しかし、運行本数が多い都市鉄道では、列車間隔を詰めるために短い軌道回路を多数設けなければならず、全線にわたって設置した軌道回路を信号制御システムと物理的に接続し、制御する仕組みの構築と維持には相応のコストがかかる。

それでも他に信頼性の高いシステムがなかったため長らく用いられてきたが、1980年代以降の情報技術の急速な発展を受け、軌道回路に頼らない次世代システムの開発が進んだ。2000年以降、欧米や中国で新線を中心に導入例が続き、2020年代になって日本にも新たな波が押し寄せつつある。それが無線式列車制御「CBTC(Communications-Based Train Control)」だ。

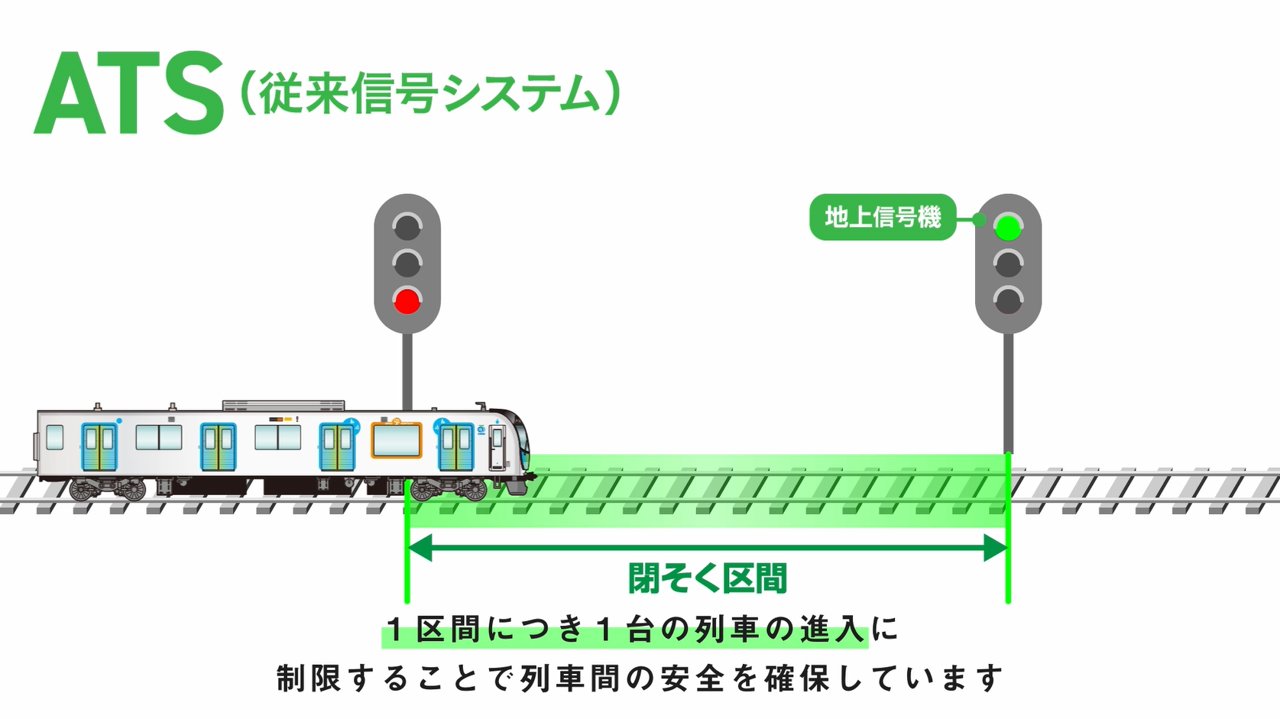

西武鉄道が実証実験の説明用に作成した図を使って従来信号システムとの違いを説明しよう。図2の「閉そく区間」とは、複数の軌道回路から構成される区間だが、ここでは軌道回路と同一と考えてもらって差し支えない。軌道回路上に列車がいると後方の区間が赤信号になり、赤信号を超えないように自動的に停止するATS(自動列車停止装置)が備わっている。

図2:1区間(閉そく区間)に1列車のみ進入させることで安全確保(西武鉄道提供) 拡大画像表示

図2:1区間(閉そく区間)に1列車のみ進入させることで安全確保(西武鉄道提供) 拡大画像表示

実際には0か1かではなく、列車の後方は停止信号(赤信号)、さらに後ろは警戒信号(制限速度時速25キロ)、注意信号(同55キロ)、進行信号(青信号)などといった具合に、先行列車との距離に応じて制限速度を切り替えることで、安全を保ちつつ列車間隔を詰めている。だが、制御を密にするほど仕組みが複雑になり、コストに跳ね返る。また、原理上、先行列車との距離は軌道回路より短くできない。