西武鉄道は1月末、無線式列車制御(CBTC)システムの実証実験を完了した(写真はイメージです) Photo:PIXTA

西武鉄道は1月末、無線式列車制御(CBTC)システムの実証実験を完了した(写真はイメージです) Photo:PIXTA

西武鉄道は1月末、多摩川線の営業運転終了後に実列車を用いて行っていた無線式列車制御(CBTC)システムの実証試験を完了した。検証結果をもとに、2030年代に全線への導入を目指す次世代信号システムの方式を決定する。鉄道の安全は信号システムによって担保される。CBTCとはどういうものなのか、その革新性も含めて詳しく解説する。(鉄道ジャーナリスト 枝久保達也)

他の交通機関に対する

鉄道の優位性と弱点

CBTCの革新性を理解するために、まずは現在の鉄道信号システムから説明しよう。

自動車など他の交通機関に対する鉄道の優位性は、(1)鉄のレールが重量物を支持することで成立する大量輸送(2)専用の線路を走行することによる高速輸送(3)摩擦の小さい鉄輪がもたらす省エネ・環境性能だ。

一方で、この特性は安全確保の弱点になる。摩擦の小さい鉄道の制動距離はゴムタイヤを用いる自動車よりはるかに長く、また、鉄道はその原理上、レールから外れて移動できないため、目視による安全確認ではブレーキが間に合わない。高速かつ重量のある鉄道車両が衝突すれば大惨事になる。

そこで先人たちは、線路を一定の区間に区切り、その中にひとつの列車しか入れないことで、前後と十分な間隔を確保すれば衝突を防げると考えた。これを「閉塞」という。当初は沿線に信号係を配置して人力で切り替えていたが、これでは運行本数の増加に対応できない。そうして登場したのが、列車の走行位置に応じて切り替わる自動信号機だ。

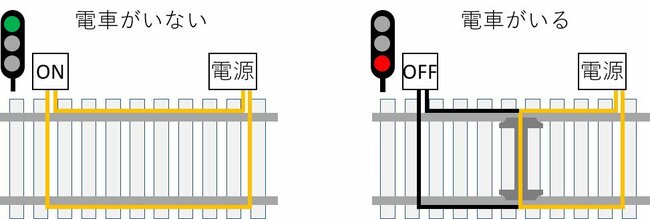

その中核を担うのが、線路を一定の距離に区切り、信号用の電流を流して回路を構成する「軌道回路」だ。回路に電流が流れている通常時は青信号が表示されるが、列車が回路に進入すると鉄輪で短絡され、信号機に電流が流れなくなり、赤信号に切り替わる。

図1:列車が軌道回路に踏み入れた瞬間、自動的に赤信号になる(筆者作成) 拡大画像表示

図1:列車が軌道回路に踏み入れた瞬間、自動的に赤信号になる(筆者作成) 拡大画像表示