もちろん、競合他社の分析を行うこと自体は、投資判断の精度を高めるうえで有効な手段のひとつであることは間違いありません。しかし「推し投資」においては、投資判断の出発点が根本的に異なるのです。

Teslaを例に挙げれば、「この会社は自動車業界に革命を起こす、とんでもない可能性を秘めている!」と直感的に心が動かされたことが投資の最大の動機です。詳細な財務データや市場分析に目を通す前に「これはもう買うしかない」という、ある種の高揚感に突き動かされてしまうのです。

「推し投資」に必要な

“保険”としての競合分析

もちろん、「恋は盲目」と言われるように「推し企業」に入れ込みすぎてしまうと、冷静な判断力を失い、投資判断を誤るリスクが生じます。そのため、私は「念のため、ライバル企業の状況も大まかに確認しておこう」というスタンスを取っています。

ただし、この競合分析は「A社とB社の経営指標や戦略を徹底的に比較検討し、どちらが投資対象として優れているかを厳密に評価する」といった、網羅的で詳細な分析ではありません。

例えば、もし私が注目している企業の手元資金や赤字額を、競合他社とざっくりと比較してみる程度。そこで推し企業の赤字額が他社と比べて突出して大きいという事実が判明すれば、さすがに「この企業への投資は、想定以上にリスクが高いかもしれない。1度、冷静に再考する必要がある」と感じるでしょう。

逆に、「推し企業」のみが大型の資金調達に成功し、潤沢な資金を元手に、他社をしのぐスピードで、着実に研究開発を進めていることがわかれば、「やはり自分の当初の直感、見立ては、そう的外れではなかった」と安心し、推しへの確信をさらに深めることになります。

つまり私にとっての競合分析とは、数字や市場シェアを機械的に比較し、投資の優劣を決めることが目的ではありません。

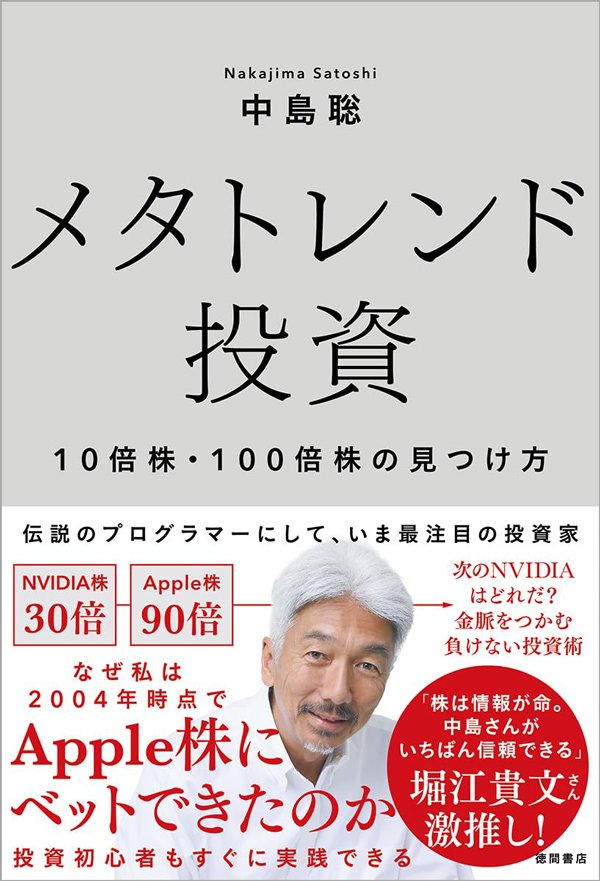

『メタトレンド投資 10倍株・100倍株の見つけ方』(中島 聡、徳間書店)

『メタトレンド投資 10倍株・100倍株の見つけ方』(中島 聡、徳間書店)

あくまでも「自分の推し企業への情熱は、一方的な思い込みではないのか」「熱狂するあまり、冷静な判断力、客観的な視点を失ってはいないか」といった点を客観的に確認するための、「保険」のような役割を果たしています。

私はファンドの運用成績を競う「数字好きのアナリスト」ではなく、推し企業の成長と成功を心から願う「投資家」です。

そのため、どうしても推しへの熱量が先行し、客観的な視点を失いがちになりやすい。だからこそ、空回りしていないか、冷静な視点を意識的に持つようにしているのです。