山口 即応力を測る方法はなくもないのですが、一部に過ぎず、結局はアバウトなものになってしまいます。そもそも戦争自体が計画通り進むものではありませんから。

小泉 2つ思い浮かぶ事例があります。1つは、関東軍のソ連課長だった林三郎が戦後、本に書いていることで、満州に対するソ連軍の侵攻能力を見積もろうとした話です。

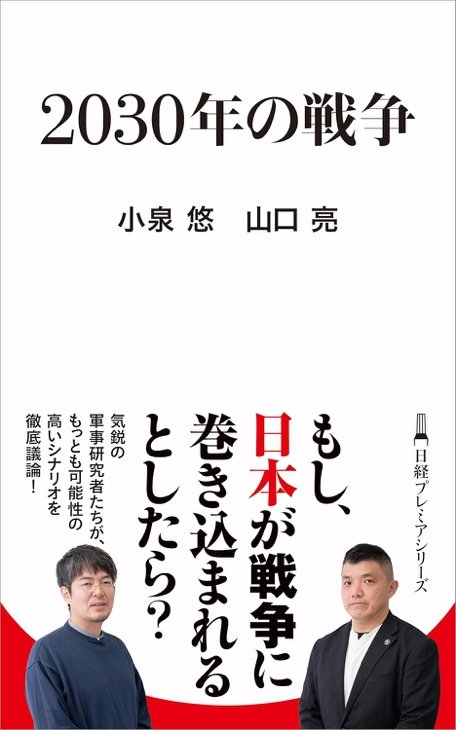

『2030年の戦争』(小泉悠、山口亮、日経BP 日本経済新聞出版)

『2030年の戦争』(小泉悠、山口亮、日経BP 日本経済新聞出版)

林は、ソ連の軍用列車が一編成当たりどれだけの資源を運べるかを仮定し、極東から産出する資源量を把握することで、対日侵攻用に用いる兵力を見積もろうとしました。でもうまくいきませんでした。なぜなら、資源産出能力を見積もること自体難しい上、一編成当たりの列車がどのぐらいの資源を運べるのかも、うまく計算できなかったというのです。

もう1つ。東西冷戦下の米国では、国防総省のアンドリュー・マーシャル率いるネットアセスメント局などの部署が、ソ連の軍事力をモデル化して把握しようとしました。例えば「機甲師団指数」のような尺度を作り、ソ連の機甲師団が米国の機甲師団に比べどのぐらい能力があるのかを導き出しました。コンピューターを使って、実際の独ソ戦と照らし合わせ、CIAが摑んできた情報も動員し、このモデルが合っているのかどうかを懸命に調べました。

その結果、ある程度信頼性のおけるモデルができたそうですが、結局米国の国防総省と情報コミュニティーが総力を挙げてようやくできるような話です。なかなか簡単ではないというか、素人にはできないことだと思います。