トランプ大統領は基本関税を100カ国以上に適用し、うち約60カ国には税率を上乗せすることを発表した。石破首相は関税措置の見直しを求める方針だが、日本経済への影響は計り知れない。迫りくる国内不況に日本はどのように立ち向かうべきか。いま日本に求められている「バラマキ」よりも大切な経済対策とは?※本稿は、前田裕之『景気はなぜ実感しにくいのか』(ちくま新書)の一部を抜粋・編集したものです。

経済学の単純な応用

「異次元金融緩和」

政府の景気判断と国民の実感にずれが生じているのはなぜか。この問いに答えるべく、土の中に埋まっている様々な石(要因)を掘り起こしているうちに1つの強固な岩盤に突き当たった。

それが、「経済学の思考法」である。経済学の三学派のうち、日本では新古典派経済学とケインズ経済学に端を発する「ものの見方・考え方」が単純な形で浸透し、政府や国民の意識や行動を大きく左右している。

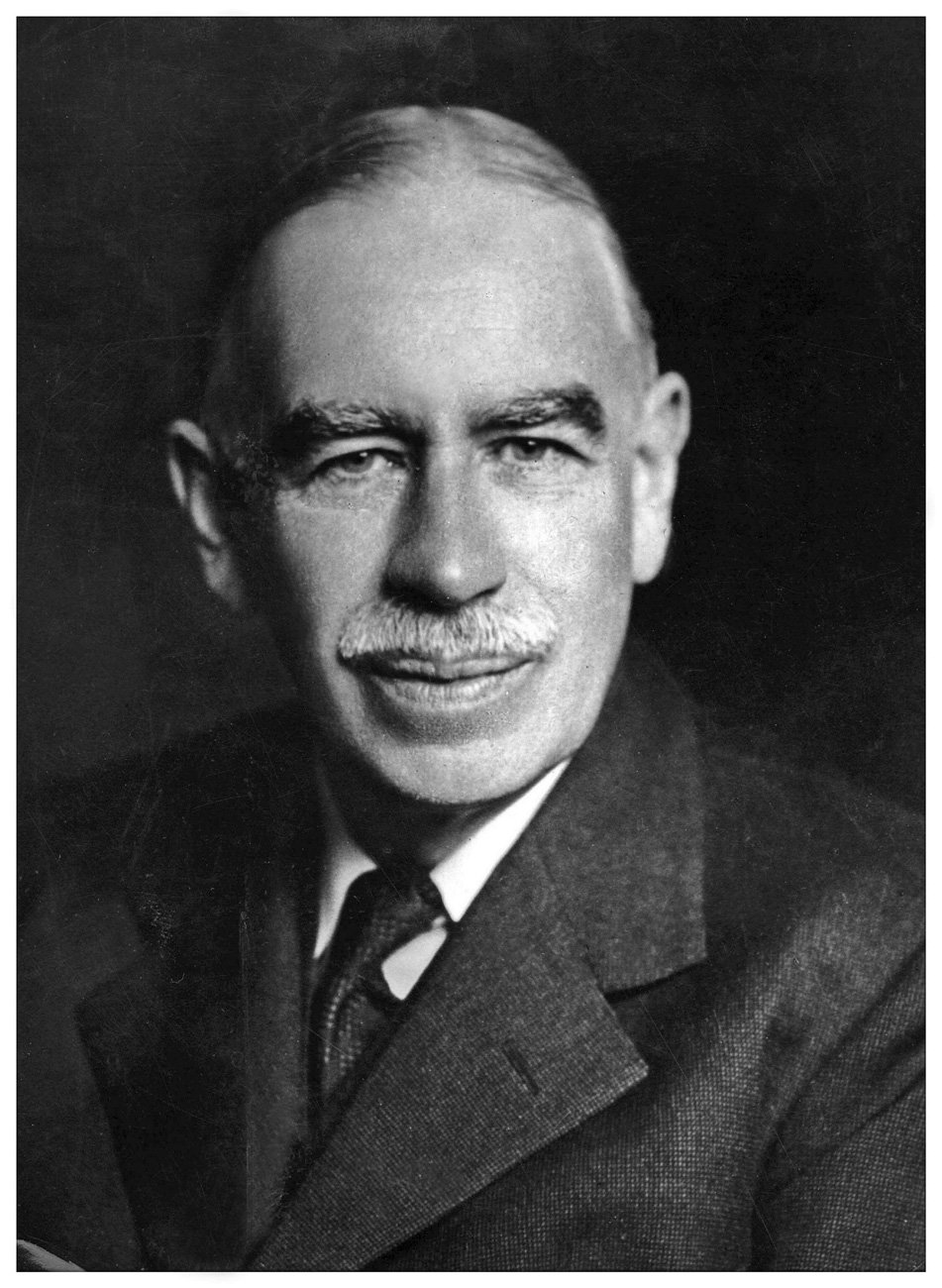

イギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズ Photo:Photo12/gettyimages

イギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズ Photo:Photo12/gettyimages

政府は日本経済が低成長期に入った1990年代以降、積極的に財政・金融政策を打ち出し、経済全体を底上げしようとしてきた。

90年代以降に歴代政権が繰り出した経済対策や、第2〜4次安倍晋三政権(2012年12月〜20年9月)の下で日銀が導入した「異次元金融緩和」(2013年4月〜24年3月)は典型である。

1990年代に政府が実行した経済対策の総額は約120兆円(事業規模ベース)にのぼった。公共事業や所得減税などを対策の柱としたが、波及効果は限られ、経済はあまり上向かなかった。政府は効果の検証を棚上げしたまま、その後も切れ目なく経済対策を打ち出し、リーマン・ショックが起きた2000年代は約190兆円、2010年代は約160兆円に達した。

2020年代に入ると新型コロナウイルス感染症への対応を迫られ、経済対策の規模はさらに膨らんでいるが、90年代から続く低成長の軌道に変化は見られない。