インフレによって始まる

残酷なパワーゲーム

インフレは決して単なる貨幣現象ではない。それはお金が交換価値を表す単なる記号でないのと同じことだ。どんな理由であれ、すべてのモノの値段が上がると、だれもがお互いの交渉力を見極めようとする社会のパワーゲームがはじまる。経営者はどれくらい価格を上げられるかを突き止めようとし、利潤が出ないなら少なくともコストの上昇分を取り戻そうと試みる。レント階級であれば、昔ながらの地主もクラウド領主もレントを上げてみようとする。労働者は少なくとも自分たちが支払う生活費の上昇分くらいは補える程度に、できる限りの賃上げを要求する。

政府もまたそのゲームの参加者だ。収入増加と物価上昇によって増えた所得税や消費税を使って、インフレで生活に困窮する弱者を助けるか?それともエネルギー価格の高騰に苦しむ大企業を補助するか?あるいはなにもしないか?これらの問いに答えが出るまで、ずっとインフレは続く。

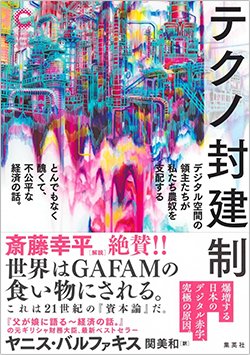

『テクノ封建制 デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話。』(集英社)ヤニス・バルファキス著、関 美和訳

『テクノ封建制 デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話。』(集英社)ヤニス・バルファキス著、関 美和訳

こうしたパワーゲームの中で、なによりも重要なのが支配力だ。資本が労働を支配している場合には、総収入における賃金の割合の恒久的な削減を労働者が受け入れれば、インフレは収まる。政府が資本を支配している場合には、たとえば中国などがあてはまるが、資本家とレント階級が収奪したカネの一部を国家の債務や負債、支出の穴埋めに使うことに同意すれば、インフレは収まる。では、クラウド資本が地上の物理的資本を支配し、労働が序列の最下位にある社会ではなにが起きるだろうか?

ふたつのことが起きる。ひとつは明白で、もうひとつはそれほど明白ではないことだ。表面的には、スーパーマーケットやエネルギー会社やコングロマリットなどのうち、コストを上回る価格のつり上げに成功した企業は超過分の利益を得る。だが、テクノ封建制の初期段階における大インフレの目立たないが根本的な変化は、社会の生産構造に織り込まれている。伝統的な資本がますます新しいクラウド資本に取って代わられ、テクノ封建制の力がより早く強くなっていくのだ。