全国チェーンの店は、利益の一部を東京の本部へ納めなければなりません。売上から仕入れ値を引いた利益を粗利と呼びますが、この粗利の4~6割がロイヤルティとして本部に上納する金額となります(注2)。ここでは上納金の割合を低く見積もって粗利の4割としておきましょう。これも当然、地域外へと漏れていく貨幣となります(前ページの図6-1の下図)。

土地代や光熱費などの固定費は、地元に住む地主に支払う場合もあるし、地域外の電力会社に支払う場合もあるでしょう。

人件費はどうでしょう。アルバイトを含めて従業員の多くは地元の人でしょうから、ここで支払う貨幣は地域に残るものとなります。すべての支払いを終えて残った金額がオーナーの所得となるのですが、これを50万円だとしましょう。オーナーが地域に住む人だとすると、この50万円も地域に残る貨幣となります。

以上のように整理すると、月に1000万円の売上があるコンビニでも、地域に残る貨幣は200万円に満たないことになりそうです。2割しか残らないんですね(編集部注/1000万円の売り上げの粗利は400万円。その4割の160万円を本部に支払い240万円の利益。そこからオーナーの人件費を引いて190万しか残らない計算)。

地元貢献型の個人店は

8割の貨幣を地域に残す

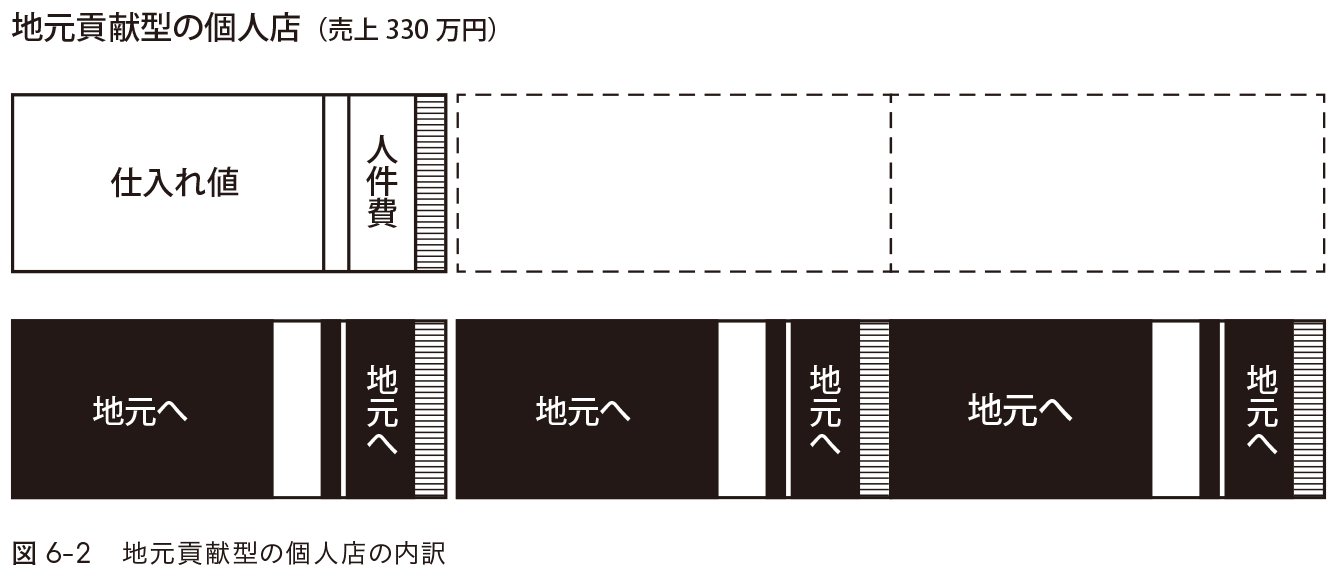

一方、同じ地域になるべく地元産の商品を仕入れ、地元産の電力を使い、地元の人を雇う個人店があるとしましょう(図6-2)。地元貢献型の個人店です。

こちらの売り上げは、全国チェーンのコンビニの3分の1とします。つまり、月に330万円です。同じく6割が仕入れ値だとして、そのうちの7割を地元から仕入れているとします。地域外へと漏れる仕入れ値は3割に絞られます。かなり地産地消を意識した店ですね(図6-2の下図)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

(注2)実際には仕入れ値全体ではなく、販売された商品だけが仕入れ値として計上されるため、見かけ上の粗利が大きくなり、これに比例してロイヤルティも大きくなる仕組みになっています。