Photo:SANKEI

Photo:SANKEI

大手総合商社として知られる「伊藤忠」と「丸紅」。その原点となったのは、1858年に初代伊藤忠兵衛がおこした、小さなビジネスだ。幕府が倒れ明治の新時代を迎える激動期にあって、巧みに業容を拡大した経営手腕の背景には、近江商人の思想があった。※本稿は、野地秩嘉『伊藤忠 商人の心得』(新潮社)の一部を抜粋・編集したものです。

志士たちが血にまみれている頃

初代忠兵衛は小さな商社を始めた

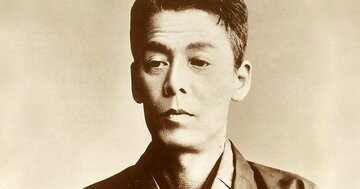

総合商社の伊藤忠と丸紅を作ったのが初代の伊藤忠兵衛だ。忠兵衛は江戸時代の末期、天保13年(1842年)に生まれた。同時期に生まれたのが渋沢栄一(2歳年上)、伊藤博文(1歳年上)、大山巌(同年生まれ)といった維新の英雄たちである。初代忠兵衛は幕末、明治維新を乗り越えて現在まで続く総合商社の礎を築いた人物だ。

初代忠兵衛は琵琶湖に近い滋賀県犬上郡豊郷町八目(現在の地名)に生まれ、15歳になって元服してから近江特産の麻布類を持って卸売り販売の旅に出た。これを持ち下りという。

「持ち下り営業とは商品携帯出張卸販売のことで、(略)小売り行商とはちがう」(社史『伊藤忠商事100年』)

行商とは小売りのことで店舗を持たない商人が一般消費者に直接、モノを売ること。一方の持ち下りは卸販売、すなわち商社の仕事の原型だ。

初代忠兵衛は近江から京都、大坂を経由して瀬戸内海を通り、北九州まで販売に出かけた。主な商品は麻布である。現在では麻布、麻製品は夏のおしゃれな衣料となっている。しかし、明治に入って木綿が盛んに生産されるようになるまでは、麻布はさまざまな用途に使われていた。衣類を始め、下駄の鼻緒の芯縄、畳糸、建材、網や酒の搾り袋などに用いられた。そして、衣類用の麻は冬でも温暖な関西から、中国、四国、九州で使用されたのだった。