『食の社会史』(茂木信太郎 創成社)には同じ時期(1886年)の越後屋呉服店(現三越伊勢丹。三井物産の源流)の食事の内容が載っている。越後屋呉服店の店員が食べる食事は3食とも白米だったが、朝はみそと漬物が付くだけ。昼はそら豆と漬物、夜は漬物。ひとり1日あたり約1800キロカロリーだった。その時代に伊藤忠で働く社員は月に6度も牛肉を食べることができた。

「ひとりの息子を育てるよりも百人の子どもを育てたい」は社員を愛した初代忠兵衛の言葉だ。文字通り、忠兵衛は自分の子ども以上に社員のことを考えた。開明的で社員思いの経営者だったのである。

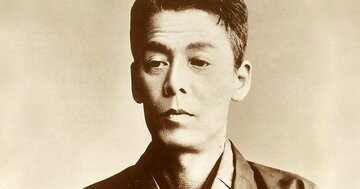

論語と算盤を掲げた渋沢栄一と

対照的な初代忠兵衛の「菩薩の業」

渋沢栄一の研究者であり東大教授の土屋喬雄(1896~1988)は明治時代の3人の経営者についてこう語った。

「渋沢栄一氏は孔孟の教えを、森村市左衛門氏はキリストの精神を、伊藤忠兵衛氏は釈迦のこころをそれぞれ事業経営のよりどころとした」(社史『伊藤忠商事100年』)

渋沢栄一は著書『論語と算盤』にあるように儒教を学び続けた。そして、「道徳がなければ商売の才能があるとは言えない。道徳を養うのは『論語』である、だから『論語』によって商才を養う」とした。

森村市左衛門は森村財閥を作った男で晩年、キリスト教の洗礼を受けている。日本陶器合名会社(現ノリタケ)を設立し、同社の陶業の技術を生かして現在のTOTO、日本ガイシ、日本特殊陶業などが生まれている。森村は教育、福祉など社会事業にも熱心で財団法人森村豊明会を設立。森村学園を建学し、日本女子大豊明幼稚園、小学校には多額の寄付をしている。

初代忠兵衛は浄土真宗の熱心な信者だった。息子の二代目伊藤忠兵衛には「たとえ全事業、全財産を失うとも信仰を失ってはならない」とまで言っている。

初代忠兵衛の言葉に「商売は菩薩の業」がある。菩薩とは何か。大谷大学ウェブサイトの「生活の中の仏教用語」には次のような、わかりやすく面白い説明が載っている。

「菩薩とはサンスクリット語の『ボーディサットバ』の音訳で、正確には『菩提薩』と訳される。(略)一般的には、『悟りを求める人』と訳す。