自分の財布に入るカネと

社員に支払うカネを同額に

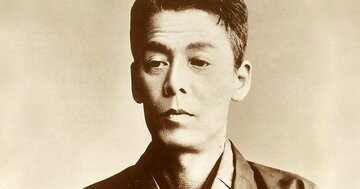

初代忠兵衛は30歳になる1872年(明治5年)、大阪の本町に呉服太物商「紅忠」を開店する。呉服とは絹織物、太物とは綿織物、麻織物のこと。ただ、ここでも小売りではなく地方から買いに来た小売商に卸販売するのが紅忠の業務だった。店とは言うものの、実際は衣料品、雑貨を卸売りする会社の本社機能と言っていい。

店を開き、従業員を雇ってから、初代忠兵衛は近代的な経営に乗り出す。社則にあたる店法を制定し、経営の合理化と組織化を図った。

店法には社員の義務と権限が定められていた。明治5年である。維新から5年目で、その年、全国の戸籍調査が行われ、日本の総人口は3500万人弱だった。新橋、横浜間に鉄道が開通、そして人身売買の禁令が布告された。禁令が布告されたとは前年までは堂々とやっていたということだ。なお、明治天皇が初めて牛肉を食べたのも明治5年だ。

そんな時代、忠兵衛は紅忠に店法を作り、利益三分主義を定めたのである。利益三分主義とは店の純利益を本家納め、本店積立、店員配当の3つに「均等に」分配するというもの。

令和の現在でも企業経営者のなかには「会社の財産は竈の下の灰までオレのものだ」と考えている人間がいる。家族主義を謳いながら、社員の給料を低く抑えている経営者もいる。だが、初代忠兵衛は本家納め、つまり自分の懐に入る金と、社員に分ける金を均等にしている。なかなかできることではない。

毎月5日ごとに開かれる

全社員参加のすき焼き会

それにとどまらない。会議制度を取り入れたり、高等教育を受けた学卒社員を入社させたりした。運送保険の利用もしている。

忠兵衛は開業から12年後の1884年頃には社内行事として「一六」の会を始めた。毎月、1と6がつく日(6回)に開く、全員参加の牛肉を食べる会だ。「すき焼き会は家族主義の表れ。無礼講で忠兵衛も店員もへだてなく酒をくむ懇親会」(社史『伊藤忠商事100年』より)。忠兵衛と店員たちは同じ肉を食べ、酒を酌み交わした。加えて、年に何度も芝居、相撲見物、納涼船遊びなど、社員のための行事を催している。