しかし、ただ単に自らの悟りを求めるだけではなく、広く衆生の悟りの手助けをする人、人々の救済に懸命になって、みずからの身をすり減らすような人、そうした人がよく菩薩と呼ばれる。

また悟りをえた人を仏とするなら、菩薩とは仏にいたる過程にある者をいう言葉でもある。そういう意味で釈尊の前世、前身を菩薩と称することもある。しかし、菩薩とは決して出家した求道者だけを指す言葉ではなく、在家の者に対してもよく使われる。そうしたこともあって『山口百恵(筆者注 昭和のアイドル)は菩薩である』などという言い方もされるのであろう」

つまり、仏にいたる過程にある者が菩薩だ。初代忠兵衛は「商売は菩薩の業」と言った。商人は倫理感、道徳を持ち、社会事業にも携わるべきという意味だろう。

自らの悟りを求めるだけではなく、人々の救済に懸命になって、自らの身をすり減らす気持ちで生きていけということだ。

インフレ下で窮乏した士族から

虎の子の公債を適正価格で買う

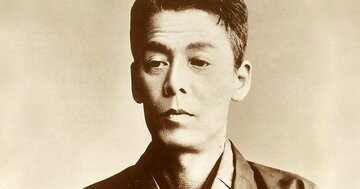

初代忠兵衛は信仰心と倫理観を大切にし、社員に優しい経営者だったが、ビジネスに甘かったわけではない。自らの仕事については挑戦を続け、戦地でも仕事をしている。

維新の直前、第二次長州征伐(1866年)で幕府軍が防長(周防と長州。現山口県)へ軍を進めようというときにも彼は麻布を持って船で九州へ渡った。他の商人たちが戦乱を避けて持ち下りに行かなかったこともあって、忠兵衛は大きな利益を上げた。

また、明治になって西南の役(1877年)後の物価高、不況の時代に際しては部下のひとりを九州へ出張させ、明治政府が士族に下付した金禄公債を買い集め、それを大阪の両替商黒川幸七商店へ売却して多額の儲けを得た(編集部注/金禄公債の年利は額面の5~10%あり、窮乏士族から額面の割引価格で買い取れば、利益は手堅かった)。

金禄公債とは秩禄処分(1876年)の後、政府が発行した借り入れ証書をいう。

秩禄とは武士が主君からもらっていた家禄などの俸禄のことで、維新の後は明治政府が諸藩の武士階級に払い続けていた。だが、国家財政の3割近くにもなる大きすぎる負担だった。そこで1873年、明治政府は「秩禄奉還の法」を定めて、現金および公債証書と引き換えに自発的な俸禄の奉還を募った。

1876年には「金禄公債証書発行条例」を制定して家禄を全廃、金禄公債証書を交付して俸禄の支給を打ち切ることにした。