管理会社経由の相見積もりは

“茶番”に過ぎない

したがって、一般的な、管理会社経由の工事や設備更新の相見積もりは、「彼らと関係を持つ業者との“茶番”に過ぎない」(前出・同)という有り様で、競争原理は一切働いていないという。住民の無知・無関心による“お任せ”体質がこのような不適切取引を生み、不透明な高額費用も「物価高」と説明されれば受け入れられてしまう現状がある。

マンションの維持費が高いのは、こうした理由だ。

本来、管理会社は信託に近く、それゆえ許認可産業でもある。マンション適正化法では必須契約業務に定められた基幹事務に、「修繕の企画・調整」がある。その対価が毎月、住民が管理会社へ支払う委託料だ。そのため、自社が提案する工事からも収益を得る行為は「二重取り」であるだけでなく、民法108条が禁じる「自己契約」に近い。

住民も無関心で

管理会社の「やりたい放題」に

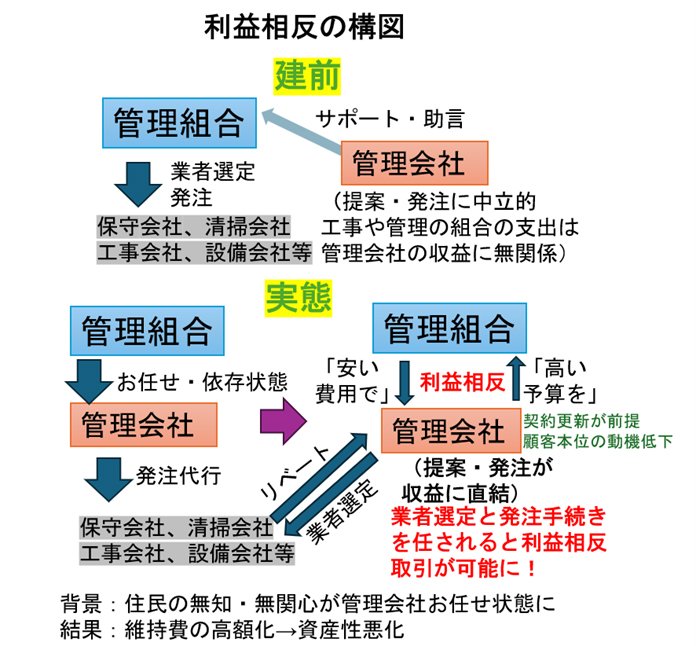

そもそも、「談合リベート」は、発注主以外が業者選定・発注業務を代行する環境で生じやすく、管理組合と管理会社の関係はまさに該当する。建前上、管理会社は管理組合のサポート役だが、住民の依存による代行が常態化し利益相反関係を生む。

「管理組合の損失が増えるほど、管理会社の利益が増える」という構図になるのだ。

しかも官製談合と異なり、外部の監視もなく、住民も無関心で実態が見えにくいため、「やりたい放題」となる。

作成:原 信昌氏 拡大画像表示

作成:原 信昌氏 拡大画像表示

名の通った管理会社が「まさか、そんなことを」と思うかもしれないが、今回の公取委の検査対象は、大手工事会社の大半といっていい割合。「談合は『運悪く』ではなく、公募を含め、一般的な進め方だとほぼ“被害”に遭う」(業界関係者)という。

大手管理会社の管理物件で談合被害が起きているのは疑いようがなく、管理のプロであるはずの管理会社のサポート下にもかかわらず、談合が多発している理由を考えれば、彼らも「談合サイド」であるのは自明だ。