管理コストは市況を反映した

管理会社の“言い値”に過ぎない

管理コストの大半は人件費であり、契約更新は1年単位だ。築年によるここまでの管理費の価格差は、分譲時の不動産市況を反映した管理会社の“言い値”に過ぎないことを物語っている。管理費の値上げは住民の合意形成が必要で、既存物件で値上げが難しいため、そのしわ寄せが築浅物件に行っているとみられる。

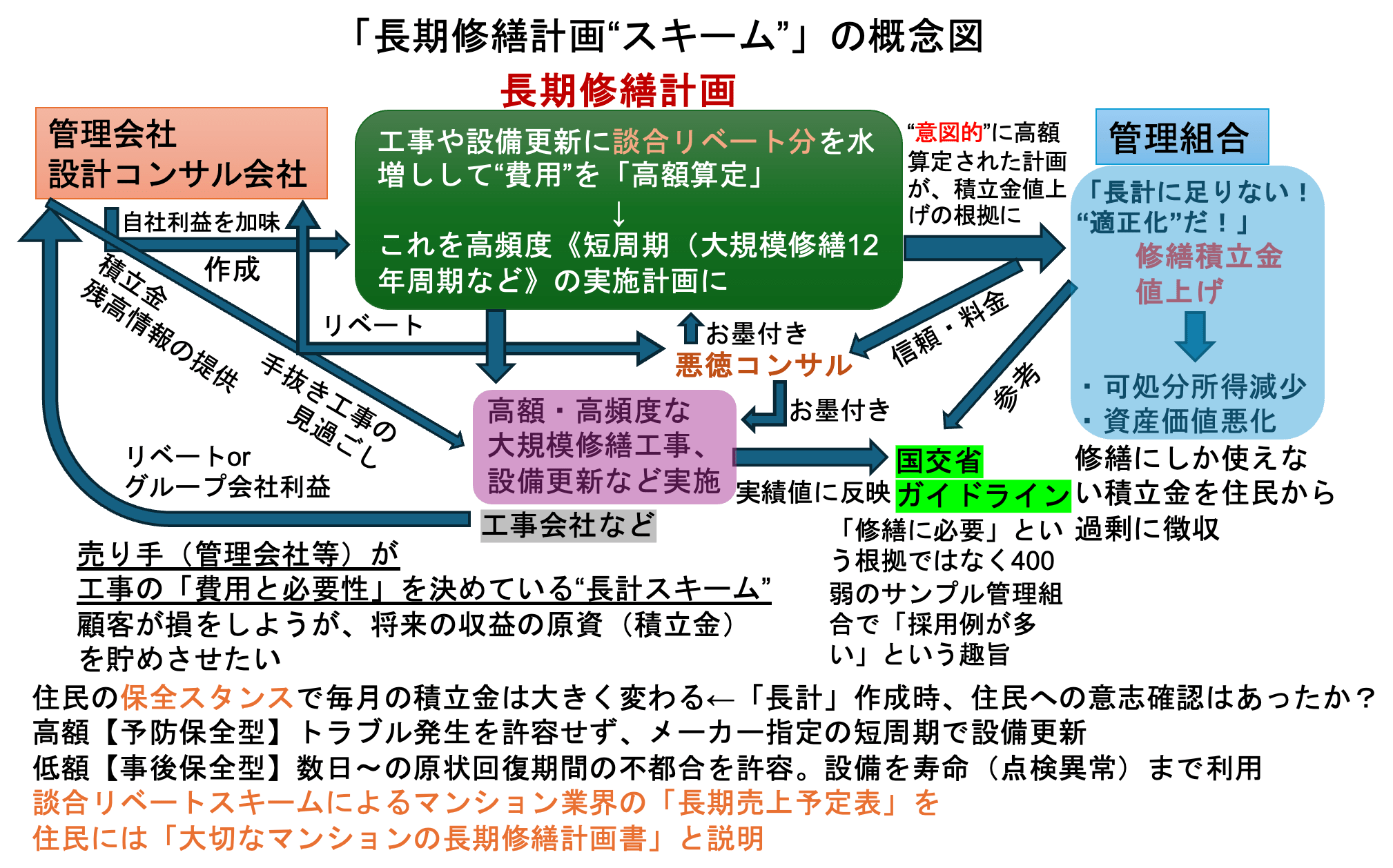

一方で、修繕積立金の値上げは、物価高や長期修繕計画(長計)を根拠に正当化されやすく、近年は特に顕著だ。しかし、この「長計」も闇が深い。実はこれを作成するのは中立的な建築士などではなく、工事からリベートを得る管理会社やその紹介の設計コンサル会社だ。

つまり、売り手が買い手の予算を組む構図で、将来の管理会社等の利益を見込んで割高な計画になりやすい。しかも「長計」の作成費は数百万円にもなり、通常は1案のみ。正確性が検証されず、業者の「言い値」がそのまま通ってしまう。

作成:原 信昌氏 拡大画像表示

作成:原 信昌氏 拡大画像表示

儲けの機会を増やすため

12年という短い周期で計画される

これまでも談合・リベート問題に警鐘を鳴らしてきたマンションコンサルタントで一級建築士の須藤桂一氏が言う。

「管理会社が作成する長計は、管理組合が注文を付けないと、大規模修繕が割高な元請け方式である『責任施工』が前提になっている場合も多い。競争原理が期待される一般的な『設計監理方式』だとしても、概算が高めに見積もられていたりして、素人である管理組合にはブラックボックスで見抜くことが難しくなっています。

そして、この大規模修繕を、儲け(もうけ)の機会を増やすため12年という短い周期で計画をされるのが常です。設備系の更新も、使用に問題がなくてもメーカー指定の営利的とも取れる短い耐用年数での更新が前提です。そしてたいていの場合はリベートを見込んだ高額な計画になるのです。

長計は管理会社の売り上げ予定表とやゆされているほどです」

もし12年周期が妥当と主張するなら、より低コストで住民や役員負担も軽減される、例えば18年周期では問題があることを示すデータの裏付けが必須のはずだ。

しかし、須藤氏は言う。