18年周期の大規模修繕でも

何ら問題はない

「私は実際に18年周期で何か問題が出たマンションの実例を知りません。私の顧客マンションでも診断の結果、おおむね18年周期に収まっていますが、何ら問題はありません。UR(都市住宅機構)でも外壁や防水等の修繕を18年超としています。

短い12年周期の外壁修繕は、必要性からではなく、外壁の全面打診調査義務の周期に従って、『高額な足場を組んで調査するくらいなら、工事を』という理屈で実施してしまっている組合が多かったというだけです。そして、そのデータが、国交省ガイドラインに反映され、錦の御旗として、過剰な短周期での工事のセールスに利用されている、というのがカラクリです」

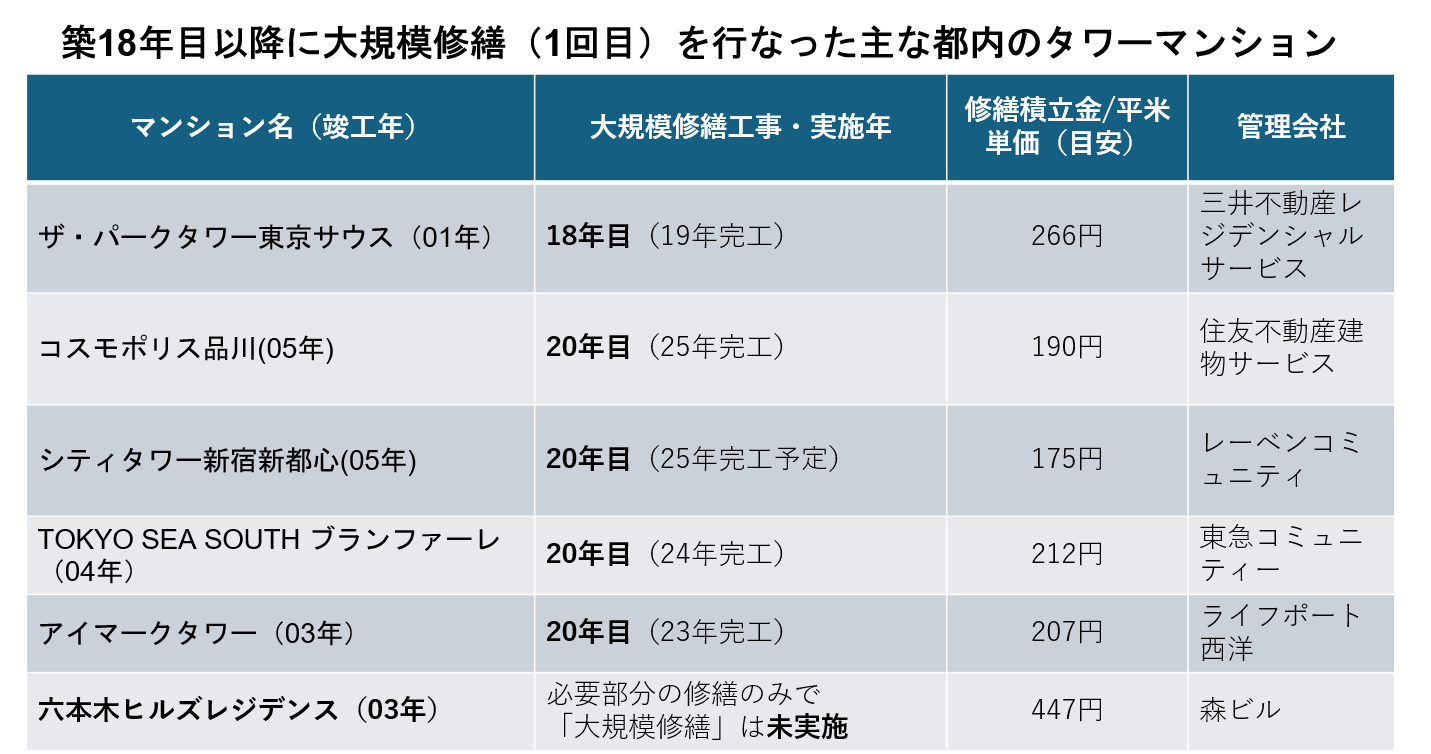

不動産情報や取材を基に原 信昌氏が作成 拡大画像表示

不動産情報や取材を基に原 信昌氏が作成 拡大画像表示

国交省は12~15年周期を

推奨しているわけではない

国交省住宅局は「ガイドラインの12~15年周期はその周期で実施した組合が多かったというもので、国交省が特定の周期を推奨しているわけではない」と筆者の取材に回答している。なお、全面打診調査に関しては、22年からは安価な赤外線ドローンも調査手段として適用可能となっている。調査だけ済まして、必要部分だけ修繕し、「大規模修繕」は18年目以降に後ろ倒しすることも可能だ。

住民負担と高額な維持費につながる短周期の工事を改めることが、マンションの健全化につながるのだ。

条件なしの公募の大規模修繕では

20社以上応募が来るのもざら

一方、「談合・リベート」取引は経営が安定することで、工事品質を担保できる「必要悪」との意見も散見される。しかし、競争原理を阻害して顧客に経済的損害をもたらすだけでなく、業界は「大規模修繕で公募に条件を付けなければ、20社以上応募が来るのもざら」(関係者)というほどで、過当競争の様相もある。

多数の修繕業者が、人手不足にあえぐ貴重な職人人材を奪って、必要性が低い短周期の工事をやっているのだ。社会の生産性や効率性を下げているともいえる。また、仕事を回し合う談合は品質向上の動機が働かず、工事監理の目も甘くなり、手抜き工事のリスクも指摘されている。

談合・リベートは業界にとっては良くても、顧客にとっても社会にとっても、良くない慣習なのは間違いない。

◆◆◆

>>第2回「マンション修繕積立金、月2万円超えは“搾取”!「月1万円あれば価格が下がらない」業界関係者が明かす不都合な真実」は7月30日に配信予定です

第2回では適切な修繕積立金はいくらなのかに迫ります。業界関係者は「築50年超でも、修繕積立金が月1万円あれば相場よりもリセール価格は落ちていない」と言い、原信昌氏は「むしろ2万円を超えるような高額な積立金は管理会社から搾取されている可能性がある」と警鐘を鳴らします。管理組合主導の修繕費(項目別に図解)から導かれる適切な積立金の額とはーー。