見積価格に疑念を持った役員の

再見積もりを断念させる

マンションの工事談合に詳しい、工事見積もりの見直しサービス「スマート修繕」の豊田賢治郎社長もこう指摘する。

「不適切コンサルや談合の存在は業界では周知の事実です。ただ管理会社さんが管理組合さんのために活動をされていられたら、この問題はこんなに深刻にはなっていなかったはずです」

そもそも管理会社は自社管理物件の、何百、何千の施工実績データを持つ。本来なら同等条件の工事における単価と数量などの内訳の比較で、談合案件の不自然さは把握できるはず。「マンションごとの違い」という言い訳は通用しない。もし顧客目線があるなら、高額な見積もりが出そろった時点で、見積もりの再提案がなければ不自然なのだ。

前出の業界関係者によれば、「談合における管理会社の役割は、見積価格に疑念を持った役員の再見積もりの取得を『安い業者で万一の場合に責任取れますか』などと言って断念させるなどして、チャンピオンと呼ばれる談合“内定”業者に管理組合内で受注誘導するのが役割だ」という。

こうした「談合リベート」は、管理会社の収益の本丸とも言っていいものだ。

委託費からの利益が少ない

管理会社の収益構造

複数の管理会社の決算資料によれば、売上総利益(粗利)はおおむね20%超。「管理報酬」など委託費からの収益は少なく、リベートなしでは収支の説明がつかない。

ある大手管理会社が公開する決算資料では、マンション管理部門の営業利益率が8%台と高い。この会社のマンション部門の粗利を戸数で割ると1世帯当たり月4000~5000円を、「仲介役」に過ぎない管理会社に支払っている計算になった。

同社の年間売り上げベースでは世帯当たり20万円超であり、売り上げの4割は住民側への提案で勝ち取ったとみられる営繕工事からだった。しかも、売り上げにはリベート目当ての不要不急の工事の「正味のコスト」は含まれていない。管理会社はどこも似たビジネスモデルであり、他社も同様の構造だとみられる。

管理会社のこうした収益構造を見ると、あらためてマンション支出の不透明さが浮かび上がる。

10年前に分譲された物件と比べて

管理費は2倍近い

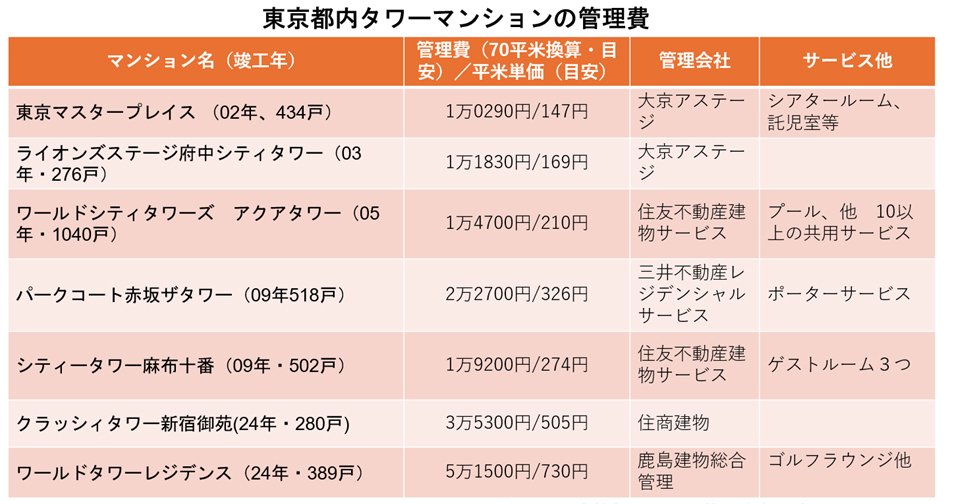

タワマンを例に管理費から見てみよう。以下の表は、都内のタワマン管理費で、比較的安価な物件と、近年分譲された物件をピックアップしたものだ。

それぞれ比較すると、その不自然な価格差は、管理コストを反映したものではないことが分かる。例えばラウンジやコンシェルジュなど同等サービスを備えながら、近年分譲された都心物件は10年前に分譲した物件の2倍近い。

不動産情報や取材を基に原 信昌氏が作成 拡大画像表示

不動産情報や取材を基に原 信昌氏が作成 拡大画像表示