庶民の住む家は内装こそ手を加えたものだが、外観は数世紀前からあるような石造りが多い。すべての窓には重い鎧戸があって、それを閉めれば室内は真っ暗になり、太陽光も遮断できる。ひんやりとした空気を維持できるので、当時のフランスではエアコンなんて不要だった。

ところが、2003年の夏に大熱波が襲ったことでフランス人の生活は一変した。国内のいたるところで40度の高温が続き、高齢者を中心に1万5000人以上が死亡(2015年1月7日 FRANCE24)。

記者自身の経験でも、2003年は確かに暑かった。7月に開催されるツール・ド・フランスでは、選手たちは走行中にボトルの水を頭からかぶり、気化熱で体温を下げながらゴールを目指した。

選手はチームカーからボトルをもらい体にかけて暑さをしのぐ…今年のツール・ド・フランスも終盤に差し掛かった ©A.S.O. Billy Ceusters

選手はチームカーからボトルをもらい体にかけて暑さをしのぐ…今年のツール・ド・フランスも終盤に差し掛かった ©A.S.O. Billy Ceusters

1999年から2005年までは米国のランス・アームストロングが大会7連覇を達成(のちに不正薬物使用で全成績抹消)したのだが、唯一苦戦したのが2003年だ。アームストロングは暑さに弱かった。

暑さをものともしないドイツのヤン・ウルリッヒが首位アームストロングに肉薄する総合2位にいて、最終日前日の個人タイムトライアルで逆転するかと誰もが予感したが、その日だけは冷たい雨が降った。アームストロングはどれほどラッキーなのかと思った。

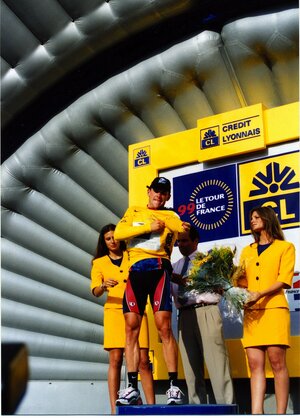

1999年にがんを克服してツール・ド・フランスを制したアームストロング(その後記録抹消) ©Pressports.com

1999年にがんを克服してツール・ド・フランスを制したアームストロング(その後記録抹消) ©Pressports.com

2003年の大熱波はその後のフランスの熱波対策や社会的意識改革の契機となった。夜間でも気温が下がりにくい状況下で、高齢者や子ども、持病のある人々の熱中症による救急搬送や、心疾患・呼吸器疾患の悪化が急増。エアコンの普及が進み、「クリマティゼ(冷房)あります」と横断幕を掲げたホテルが出現した。

山火事も頻繁に発生するようになった。自転車レースのコースが大規模な火事によって変更されることもあった。2019年のツール・ド・フランスでは勝負どころのアルプスで残雪が溶解して鉄砲水となって選手たちがまさにダウンヒルを始めようとする道路を直撃した。