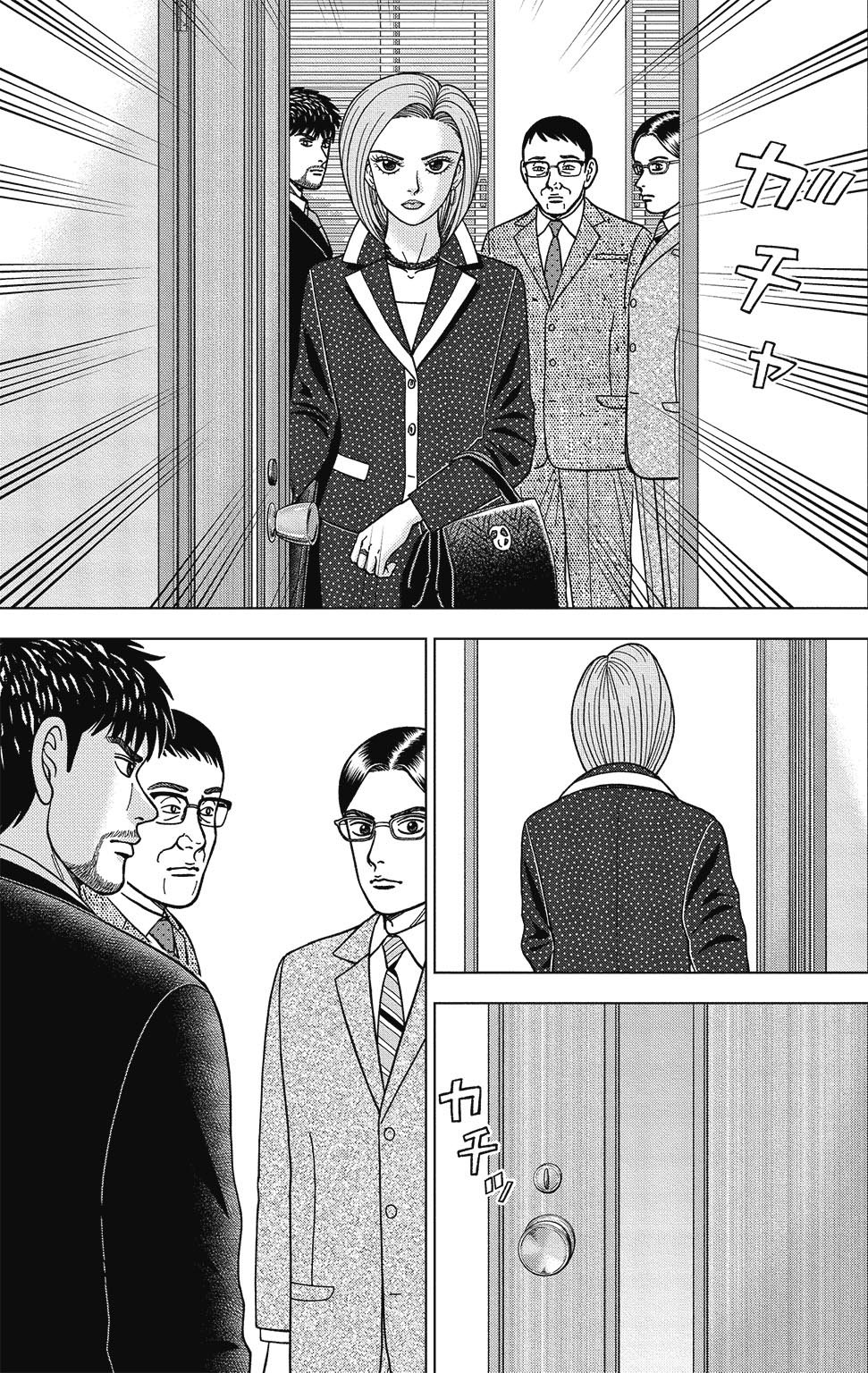

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第73回は、「志望校は誰が決めるのか」について考える。

時代とズレている「親の感覚」

東大合格請負人・桜木建二は龍山高校の買収を阻止するため、学校の価値をあげて買収額を釣り上げる作戦をとることになった。そのための具体策として東大現役合格者数の目標を10人に定め、難関大コースの成績上位生徒に「今日から君たちの志望校は東大に変更する」と言い渡した。

志望校の決定に、親や先生はどの程度関与すべきなのだろうか。大学受験にまでなると受験生本人が責任を持って決断すべきなのだろうが、高校受験や中学受験となると大人のアドバイスも必須になってくる。

共学か別学か、自由型か管理型か、伝統校か新興校か、家からどのくらい遠いのか、そして難易度はどのくらいか、など気にするべきポイントはいくつも浮かぶだろう。どうしても偏差値ばかりに目が行きがちだが、偏差値は指標の1つにすぎない。

親が志望校選びのアドバイスをする場合、真っ先に私が言いたいのは、「昔の感覚を当てにするのは危険だ」ということだ。親世代と子ども世代は約30年離れている。30年たてば、学校の難易度も評判も大きく変わっている。

親世代の時には有名な進学校だった学校が見る影もなくなっていたり、その逆だってある。特に、親同士のコミュニティの中でイメージ先行の学校像が共有されると、その印象から抜け出しづらくなる。常に最新の情報を参照するのが賢明だ。学校や入試の情報は、塾の先生に聞くのが先決だろう。

また、第何志望であろうと、行く可能性のある学校は細かく調べておくことが大事だ。特に通学手段は注意深く調べた方がいい。乗り換えの回数や、始発か否か、万が一災害で電車が止まった時に、自力で帰って来られる安全な道はあるか、などの情報は、受験本やサイトにはあまり載っていない。

「親が決めたから…」全力を出さない子にしないために

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

リサーチ不足のために起きた悲劇を1つ紹介しよう。

私の母校は高校募集も行っている中高一貫男子校なのだが、高校から入学してきた友人の中に「男子校であることを入学説明会の日まで知らなかった」という人がいた。難関都立高校が第1志望だった彼は、説明会の会場に男子しかいないのを見て軽く絶望(?)したという。3年間通うことを考えると笑い話では済まされない。

あまりおすすめしたくないのが、子どもが行きたくない学校を無理やり受験させる、ということだ。これは単に子どもの意思を尊重すべきだ、という理由だけではない。「親が決めたから、落ちても自分のせいじゃない」という思考が働いてしまい、潜在的に全力を出さなくなってしまうことがある。

仮に受かったとしても、「自分の成功は親が決めたからだ。親に従っていればうまくいく」という考えになってしまう。入学後のことも考えると、ある程度は子どもに「自分が決めたんだ」という意識を持たせることが肝といえよう。

最後に、月並みだが、最も大事なことは「進学した学校が一番だ」と思い込ませることだ。入試の結果がくつがえらない以上、子どもの進路を親は最大限サポートすることが求められる。

「あの時こうだったらなぁ」という「たられば」は子どもが一番思っている。だからこそ、親が口に出すべきではない。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク