実際、ベテランの優秀なカウンセラーほど、このような言葉にならない声(音)を発することが多いように感じます。というのは、理路整然とテキパキ話していては、患者が悩みを吐露できなくなるからです。カウンセラーが患者の「鏡」になるミラーリングを無意識にすると、カウンセラーも「うーん……」「あ~~……」などの声が自然に漏れてくるのです。

上司の「フィラー」が部下を助けている

このような言葉にならない声を、英語で「フィラー(Filler)」と呼びます。「フィル(Fill、隙間を埋める)」の動名詞形である、「フィラー(Filler、隙間を埋めるもの)」です。

一般的に「フィラー」は、「沈黙を埋める言葉」「沈黙を避ける言葉」「間をつなぐ言葉」といった意味合いで使われますが、僕が伝えたい「フィラー」は、これらの意味合いとは少々異なります。

僕がお伝えしたいのは、もっと純粋な意味での言葉にならない声、つまり、生後2~3ヵ月の赤ん坊が発する「あーあー」「あーうー」などの言葉であるクーイングや、喃語が近いでしょう。

赤ん坊は、言葉を知らないにもかかわらず、自分を表現しようとしてクーイングや喃語を発声していますが、上司が「うーん、あ~……えー……」などという声(音)を発すのも、それに非常に近いように思うのです。

つまり、上司が発する「フィラー」は、部下の相談に乗りながら、自分のなかに湧き上がってくる、まだ言葉としては表現できない「何か」を表現しようとしているのです。そして、この「フィラー」が、共に悩む部下の思考を促す手助けになっているのです。

人間は話しながら「意味」を見つける

どういうことか?

ユージン・ジェンドリンによる「体験過程」をもとに考えるとわかりやすいです。

「体験過程」について、簡単に説明しましょう。

僕たちは、「体験→理解(気づき)→表現」という順番でコミュニケーションをしていると思っています。つまり、僕たちは何かを「体験」したことによって、何かを「理解(気づき)」し、それを「表現」しているということです。言い方を換えると、表現する「言葉の意味」は、僕たちのなかに「すでにあり」、それが発露されるのが「表現」であるという考え方です。

しかし、ジェンドリンは「そうではない」と考えました。

それが「体験過程」、すなわち僕たち人間は「体験→表現→理解(気づき)」という順番でコミュニケーションをしていることを発見したのです。

人は、「体験」した段階では、まだその「体験」がもつ「意味」や、「体験」がもたらした「気づき」を理解できてはいません。そして、考えがまとまっていないまま、言葉にならない何か(フェルトセンス)を言葉で表現するのです。

言葉にしながら、だんだんと自分が言いたかったことに自分自身で気づいていく、ジェンドリンは、その気づきの瞬間を「フェルトシフト」と呼び、そのプロセスを「体験過程」と呼んだのです。

部下が「言葉」を見つけるのを助ける

つまり、部下が悩んでいるということは、「理解」が発生する前の言葉にならない「感覚(フェルトセンス)」を、なんとか表現しようともがいている段階にあるということにほかなりません。

そして、部下が「フェルトセンス」を言語化することで「理解(気づき)」に転換する「フェルトシフト」を起こすために、上司ができる手助けの一つが「フィラー」なのです。

部下の言葉にならない「フェルトセンス」に接することで、上司のなかに湧き上がってくる言葉にならない「何か」を「フィラー」として表現する。それこそが「共に悩む」ことであり、部下の「思考」を深めるサポートになるのです。

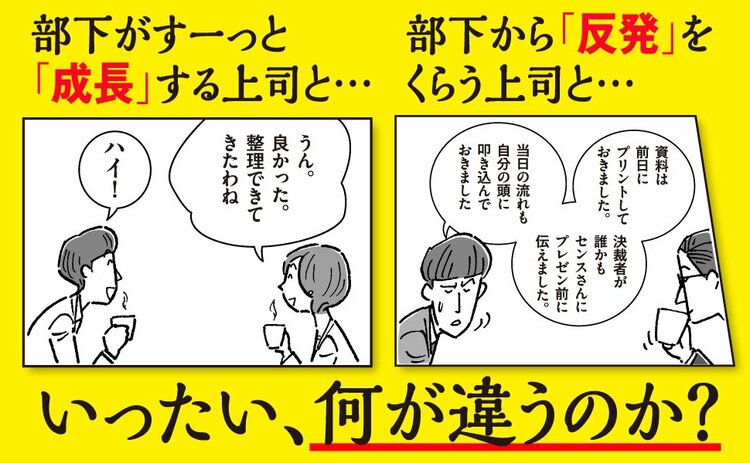

つまり、上司は、部下の悩みを解決する「答え」を言う必要などないということです。

むしろ、「私にもわからないから、一緒に考えよう」という姿勢が大切であり、「完璧」ではなく「不完全」であり続けることこそが求められているのです。

アルフレッド・アドラーは、「不完全である勇気をもて」という言葉を残しています。

世界中の上司を勇気づける言葉だと僕は思っています。

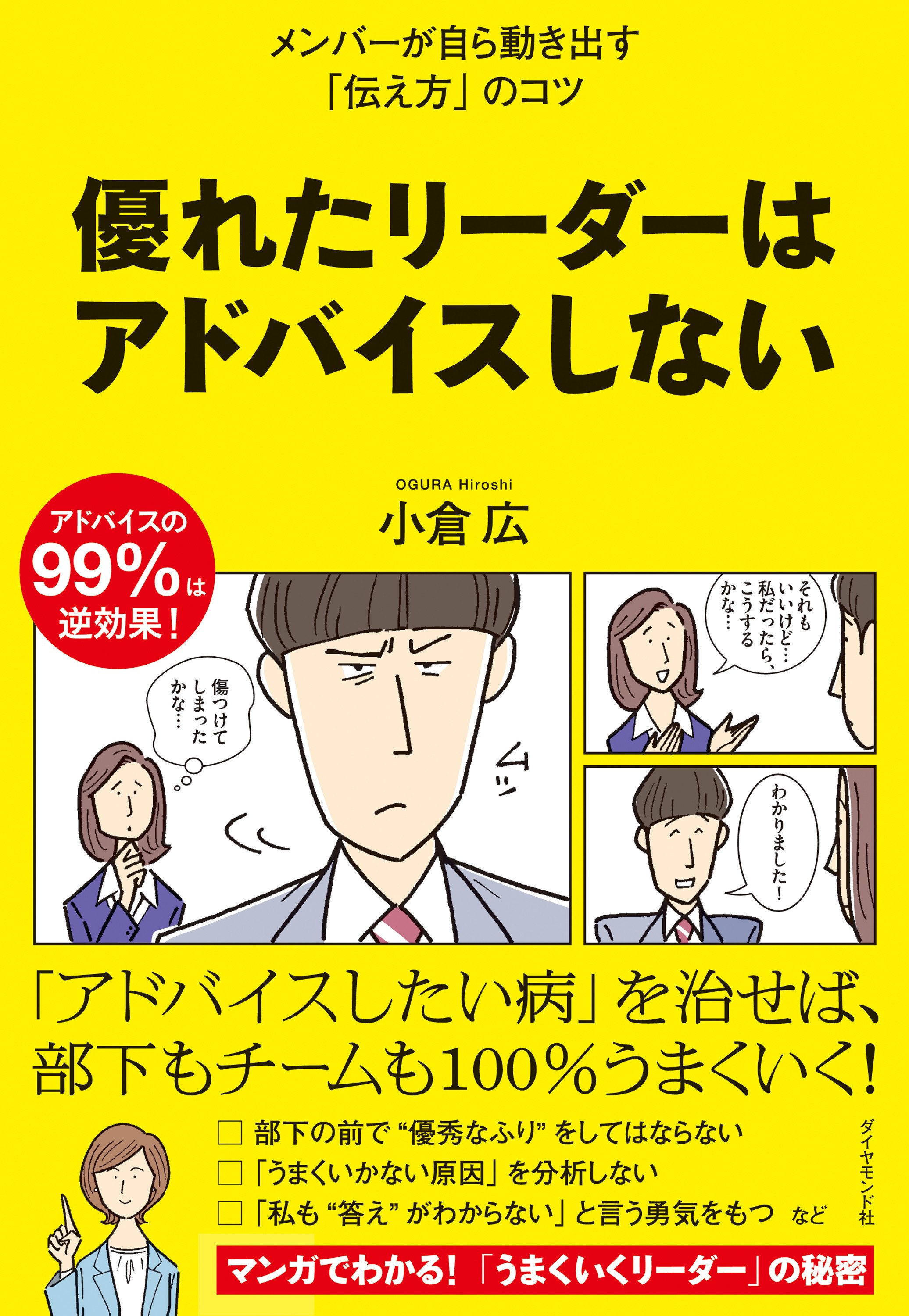

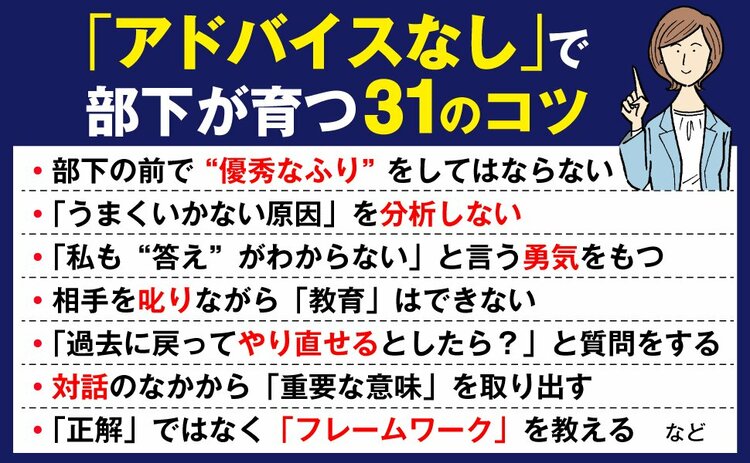

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。