アベノミクスが道半ばで終わったとはいえ、その政策基盤があったからこそ、コロナ後のインフレ局面にうまく乗ることができた。すなわち、アベノミクスは、次の岸田政権に代わってから「外的要因によって完成させられた」と見ていいだろう。

私たちの念願だったデフレ脱却は、最後の最後、岸田政権下に始まった1ドル=150円という極端な円安がもたらしたものであった。

超円安にはひずみもあったものの、念願だった「デフレ脱却」は曲がりなりにも成し遂げられた。

税収総額は過去最高を更新し

財政赤字は急速に縮小

ただ、私たちはデフレの怖さばかりに目を向けすぎて、インフレの怖さを忘れていた。しかも、多くの国民がまだデフレ気分を抜けておらず、いまだにマネーサプライを増やすような政策を支持している。

7月の参議院議員選挙で、インフレ対策に舵を切ろうとした自民党が大敗を喫し、減税を主張している政党が大勝したのはその現れである。

だが、インフレのプラス効果は着実に現れている。2025年現在、財政収支は劇的に改善している。英『フィナンシャル・タイムズ』誌によれば、モルガン・スタンレーMUFG証券は、2025年第1四半期には財政収支が30年ぶりに「均衡」に近づいたと分析しているという。 https://www.ft.com/content/3be5e654-805c-4f56-a34c-1fa12569d92d

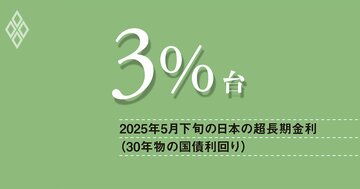

これは、物価と賃金の上昇により、消費税収や所得税収などが大幅に増加していることが背景にある。2024年度の税収総額は過去最高を更新し、企業業績も堅調。政策金利は0.5%まで引き上げられ、金融政策の「正常化」がようやく始まった。

また、政府債務のGDP比は、2020年の258%から2025年には235%へと大きく改善された。インフレによって名目GDPが増加した結果、政府債務が相対的に縮小したのである。

https://www.bb.jbts.co.jp/ja/historical/main_rate.html

https://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_Japan

表面的には健全な財政状況に向かいつつあるが、それに呼応して「真の課題」が表面に現れつつある。

真の課題は

実質賃金が上がらないこと

最大の懸念点は、賃金の上昇が物価の上昇に追いついていない点である。経済学的に言えば、「実質賃金の低下」が続いている。これは、家計の生活苦を直接的に引き起こす要因であり、消費の停滞につながる。

さらに、企業は収益を伸ばしているが、その恩恵が労働者に十分に還元されていない。内部留保が増え、名目賃金は大企業を中心に大きく上昇しているものの、実質賃金は物価に見合っていない。

この構造が放置されれば、「企業だけが儲かり、家計は苦しい」という二極化が進行する。