先の参議院選挙において、自民党が歴史的大敗を喫した背景には、インフレに伴う家計の悪化に対する不満の高まりがある。

インフレは、財を持つ者にとっては資産価値の上昇効果がある一方で、持たざる者には日々の生活コストの増加としてのしかかる。結果として格差が拡大し、社会的不安が高まっていく。

参議院選挙での自民党の大敗の原因の一つは、インフレに苦しむ人たちの自民党に対する反発という面もあったのだろう。

減税やバラマキでは

根本的な解決にならない

こうした状況を受けて、政権は追加給付や減税の議論を進めている。だが、ここには大きなジレンマがある。

減税やバラマキによって家計支援を図れば、短期的には一定の効果があるだろう。しかし、それは財政収支の悪化につながり、同時にインフレを悪化させる要因になる。せっかく改善された債務状況が再び逆戻りしかねない。

インフレがもたらす累積債務の縮小は、日本経済に対する信頼回復と金利低下につながる。円安、金利安、インフレ基調のすべてが揃えば、日本経済は完全復活に突き進むことができるのである。

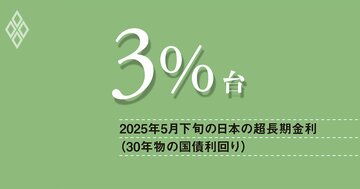

だが、30年債の利回りが過去最高を記録した背景にあるのは、「またバラマキに戻るのでは」という市場の疑念だろう。まかり間違って長期金利が急騰すれば、金融機関は保有国債の価格が大幅に下落し、自己資本比率が低下して「貸しはがし」を始める可能性がある。

そうなれば、あのバブル崩壊の悪夢に逆戻りである。

やっと脱却したデフレに逆戻りという可能性も否定できない。私たちはデフレに慣れすぎて、あの過剰流動性からくるバブル崩壊の怖さを忘れている。

また、減税やバラマキのような短期的な支援策では、実質賃金の上昇という「根本的な課題」には対応できない。むしろ、企業が利益を労働者に還元しない限り、家計の可処分所得は増えない。

本当に必要なのは、賃上げを後押しできるような経済政策である。

少子高齢化、労働人口の減少、地方の疲弊、社会保障費の負担増など、日本には数々の構造的な課題がある。政治がこれらに真正面から向き合わず、目先の財政出動だけで対応していては、将来世代にさらなる負担を強いることになる。

これまで「日本企業の生産性が上がらないから賃金が上がらずデフレが続いていた」と言われてきたが、実際はデフレマインドから脱却できず、商品の値上げができなかったことが原因だった。

多くの日本人が値上げを曲がりなりにも受け入れ始めた今こそ、実質賃金を上げて、消費を喚起するような政策が必要になっている。