【副作用1】

求人の減少が生む「労働強化の闇」

大学の経済学の初歩で学ぶ需要・供給曲線というものがあります。自由市場では神の手によって「雇いたい」という求人需要と「働きたい」という供給がバランスします。仮に6000万人の労働者の中で一番安い賃金の人が950円のときに需給が均衡するとします。これが自然状態です。

ところが政府がそれではいけないと考えて最低賃金を1100円に設定します。すると何が起きるかというと「雇いたい」という求人が減少します。これが最低賃金のひとつめの副作用です。

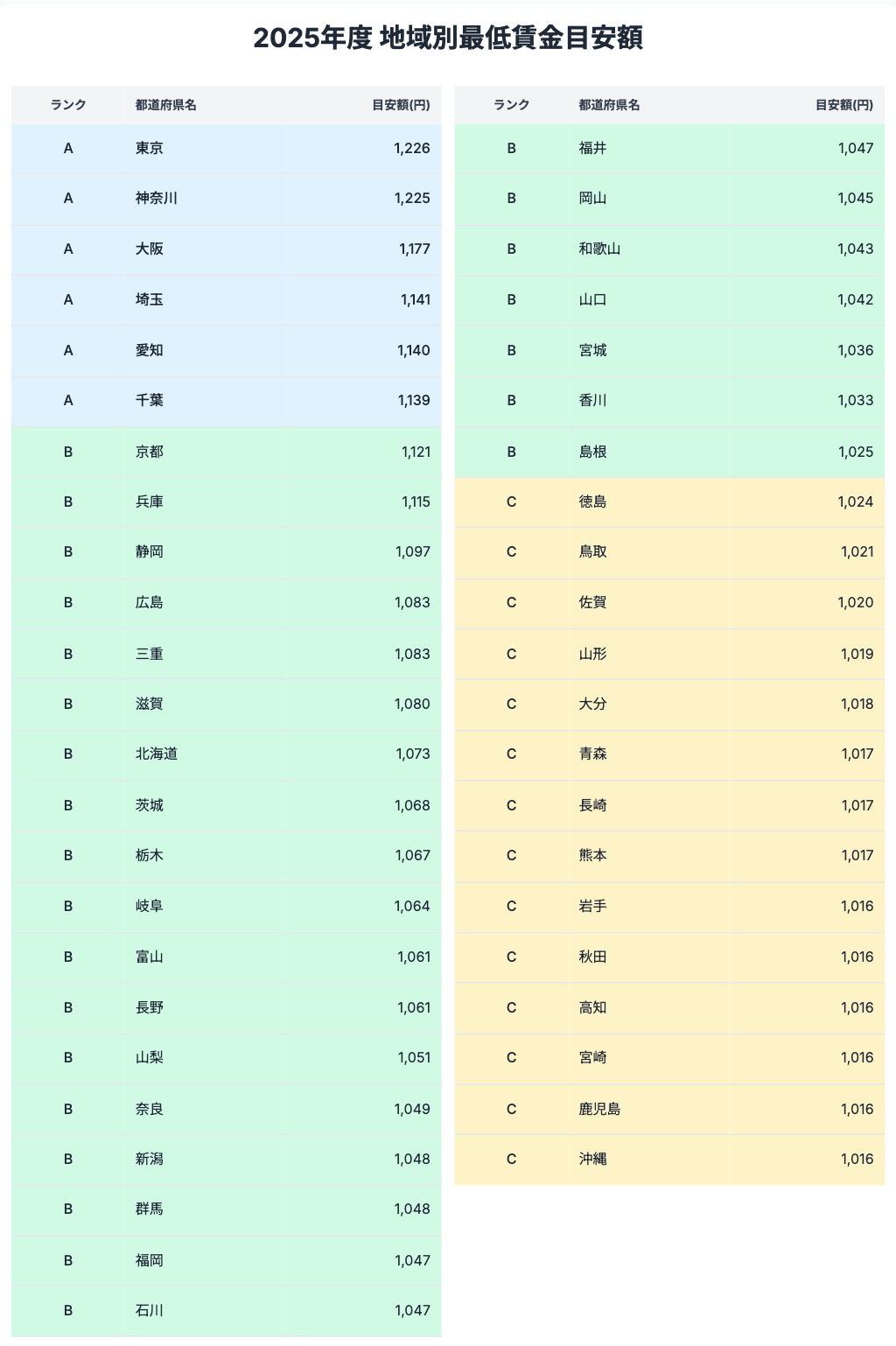

第71回中央最低賃金審議会が発表した「令和7年度地域別最低賃金額改定の引き上げ額の目安」よりダイヤモンド・ライフ編集部作成

第71回中央最低賃金審議会が発表した「令和7年度地域別最低賃金額改定の引き上げ額の目安」よりダイヤモンド・ライフ編集部作成

最低賃金を上げると求人が減ります。そのことでどのような問題が起きるのでしょうか?

いまの日本経済の状況としては人手不足のほうが問題です。ですから求人が減ってもそれが失業の増加にはつながらないでしょう。それよりも大きな影響は、最低賃金が1100円になることで人を雇わない職場が増えることです。

結果として職場に起きることは労働強化です。「いまいる人員でもっと働かないと仕事がまわらない」ということになるのです。

建設的に言えば「いまいる人員でもっと職場の生産性を上げるためにはどうしたらいいのか?」を考えることになります。それが大企業が運営する小売り飲食の職場であればセルフレジやネコ型配膳ロボットを導入することでDXを引き起こすような変化が起きるでしょう。

問題はそういったDXの知識も投資余力もない零細な職場です。人の頭数は増えず、給料は最低賃金に貼り付いて、ひたすら作業量だけが増える状況が生まれます。

つまり「最低賃金上昇によって求人数が減る」という経済学の理論から予測されるこれから起きることは、これまでよりもただひたすら仕事がきつくなるという未来です。中小零細の職場で働いている人は、まず最初にこの「労働強化の闇」を経験することになるでしょう。