「本当にグレーなのかな?」

と疑うことが大切

多くの精神科医は本来そこを境界、「グレー」と呼んでいたわけですが、最近は「発達障害」「グレーゾーン」みたいな言葉がはやってしまった。

知能指数のように数字として見える基準もないスペクトラムの特性においては誰もが特性をもっていて、どこで線を引くかだけなので、そうなると濃淡はあれ全員がグレーゾーンになってしまいます。

だから正直、「発達障害のグレーゾーン」という言葉は、かなりうさんくさい使われ方をしていることが多いと思います。ここからここまでという数字などでの定義がないので、困った感じの人は皆、そうであるような気がする。

本やメディアは「当てはまる」と思って見てくれる人が多いほうがいいわけなので、そんな発信ばかりがバズる。よくない構図です。

でも、そのことに文句を言ってもしょうがないので、まずは「あの人はグレーゾーンだよね」と言われても、「本当にグレーなのかな?」と疑ってみてください。

たとえば、病気かどうかに関係なく、怒りのコントロールがきかない特性がある人はいます。また、そもそも本当にコントロールがきかず怒っているのかすらわからない。もしかしたら怒りを武器として使っているかもしれませんからね。

精神科でもない人の言葉は

勝手な占いのようなもの

相手の特性がどうこうということではなく、結局は他人の怒りに対して自分がどう接するか、どう受け取るかのところを変えていくしかないという発想をもっていてほしいなと思います。

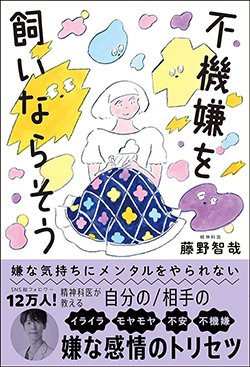

『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』(藤野智哉、主婦の友社)

『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』(藤野智哉、主婦の友社)

精神科医でもないのに、「あの人グレーだよね」「だからしょうがないよね」と勝手にジャッジするのは占いと一緒です。

占い師じゃない人に勝手に占われても何も恥ずかしくないし、悲しくもないですよね。何か言われた場合は、そのくらいに思っていたらいいんです。

精神科医だって、本当に発達障害を診断しようと思ったら、幼少期までさかのぼって、めちゃくちゃ時間をかけて話を聞きます。場合によっては幼少期の通知表などを持ってきてもらったりするくらいです。

そこまでやって診断するものなので、医師でもない人が「あの人は発達障害かも」と言うことなんて、当たらないと思っておいたほうがいいと思います。