コロナ禍後5年間の純増は1億8500万個

宅配便市場は依然として拡大基調

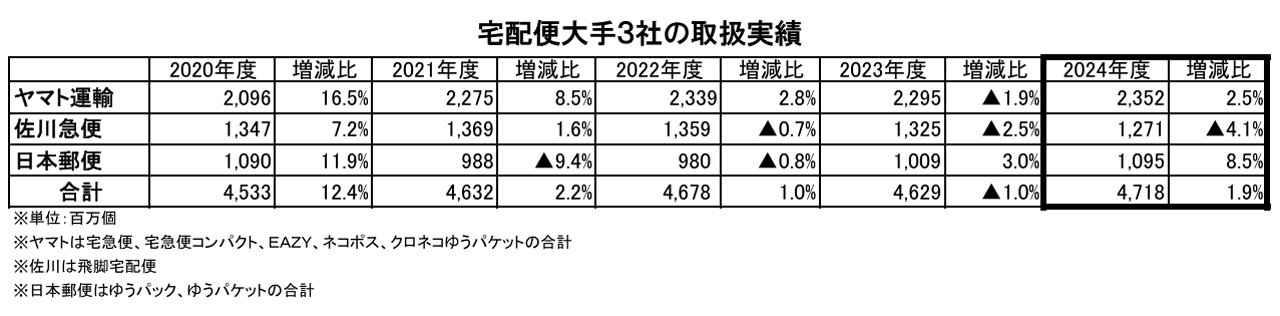

20年度以降5年間の大手3社の推移を振り返ると、コロナ初年度だった20年度は在宅による巣ごもり需要によって通販利用が爆発的に増加し、3社計で前年度比5億個増(12.4%増)の45億3300万個を記録した。翌21年度はその反動減もあって伸び率自体は2.2%増にとどまったものの、個数ベースでは前年比で約1億個の増加となった。

続く22年度は、下期以降に個人消費が停滞し、伸び率が1%増の微増にとどまるとともに、3社のうち2社が前年割れに落ち込むなど成長鈍化が顕在化した。さらに23年度は、22年度下期からの停滞モードが継続し、前年割れ基調で推移。その結果、ヤマト運輸と佐川急便の2社が前年割れとなるなど、消費低迷による減速が顕在化し、コロナ禍以降で初めて3社合計の取扱個数が前年割れとなった。

20年度と24年度の3社の取扱個数を比較すると、5年間での純増個数は1億8500万個。コロナ禍後の反動減や個人消費の低迷といった個々の要因はあるものの、EC化率の向上は続いており、宅配便市場は依然として拡大基調にあることがうかがえる。

ゆうパックは行政処分で先行き不透明に

ゆうパックは行政処分で先行き不透明に

どうなる?日本郵便のゆうパック事業

25年度の宅配便市場は、緩やかながらも拡大基調が続くものと見られるが、最大の波乱要素となるのが、不適切点呼事案により一般貨物運送事業の許可を取り消された日本郵便の動向だ。

6月26日以降、大口顧客への集荷などに使用していたトラック約2500台が使用できなくなり、自社の軽トラックや他社への委託によって業務を代替している状況が続いている。また、今後は郵便物やゆうパックの配達などラストマイルの根幹を担う軽貨物事業についても行政処分は避けられない見通し。

日本郵便は「どのような処分を受けても、ゆうパック事業は継続していく」との方針を表明しているが、事業に与える影響は少なくない。関係者からは「安全の根幹を揺るがす事案だけに、大口顧客の離反もあり得る」との声があるほか、業務委託によるコスト増の影響も指摘される。日本郵便の5月までの取扱実績は前年同期比3.9%増と堅調を維持しているが、行政処分が実施された7月以降の状況を注視していく必要がある。

他方、ヤマト運輸は個人・小口法人の取扱個数で前年度比2.8%増を計画するなど、リテール領域を中心に需要回復を予想。6月までの今期実績は前年同期比3.6%増を記録するなど順調に取扱個数を増やしている。

今期は日本郵便への委託を見直したことで、24年度に前年割れだった投函型商品(ネコポス、クロネコゆうパケット)の取扱個数が回復しており、6月までの実績(内数)は前年同期比7.7%増となっている。また、日本郵便に対する処分の影響から、ヤマトへのシフトが一定程度進むことも考えられそうだ。

佐川急便も、今期はリアルコマースや定温、越境ECなど新たな領域での取り扱いを増やすことで、4年ぶりに取扱個数を見込む。とくに観光・レジャー市場向けに「SAGAWA手ぶらサービス」の拡販に注力することでインバウンド需要に取り込みを図るほか、前期にグループ化したC&Fロジホールディングスのインフラを活用した定温など温度管理宅配便の増加を計画している。