メンバー同士の関係性をつくる簡単な試み

ソーシャル・サポートとは、社会的関係のなかでやりとりされる支援、もっとシンプルに言うと、人と人との支え合い、助け合いのことです。

社会学者のハウスは、(1)情緒的サポート(例:同情、共感、勇気づけ)、(2)手段的サポート(例:仕事を直接的に手伝う)、(3)情報的サポート(例:有益な情報を提供する)、(4)評価的サポート(例:相手の意見や行為に賛同する)のうち、1つ以上を含む個人同士のやりとりをソーシャル・サポートだとしました[2]。

ソーシャル・サポートは、感情的な支えから実際的な助け、情報提供まで、幅広いかたちの支援を含んでいる概念です。

職場では、上司、先輩、同僚、後輩など、さまざまな立場の人同士の関係性のなかでソーシャル・サポートが行われます。周りに関心を向け、助け合う関係性を育むために、チームリーダーができることを見ていきましょう。

助け合いやすくするための土壌をつくる「ペアインタビュー」

困ったとき誰かに協力を仰ぐためには、メンバー同士が「あの人はあんなことが得意なんだな」「今こんなタスクに取り組んでいるんだな」「○○には少し苦手意識があるのかな」といったことを知っておくとスムーズにいきます。

そこで、新しいメンバーが加入した際に行う自己紹介の定番フォーマットとして、「自分が得意で、頼りにされていいこと」「自分が不得手で、誰かに助けてほしいこと」を加えておく、という手が考えられます。

また、新しい仕事が始まる、あるいは、大きな仕事が一段落した節目のタイミングなどにチームビルディングの機会を設け、メンバー同士で組んで「ペアインタビュー」を行ってみるのもおすすめです。

具体的には、メンバー同士をランダムにペアにして、いくつかの質問(たとえば、「最近仕事上で達成したことは何か?」「これからのキャリアで挑戦してみたいことは?」「仕事外で熱中していることは?」)を投げ合います。

その際には、まずは聞き役に徹する、相手の意見を否定しない、相手が話し終えたら自分が感じたことを適度にフィードバックする、といった約束事を決め、安心して話せる環境を整えることが大切です。

何がどう助かったのか、具体的に伝わるように感謝し共有する

を共有する時間を設けるのもよいでしょう。

その際には、メンバーが話しやすいように、そして助け合うチームをつくるための工夫として、話し方のフォーマットを決めておきます。

具体的には、「誰に」「どのように助けられたか」「その結果どう感じたか」「どんなふうに助かったのか」を簡潔に話すようにするとよいでしょう。そうすれば進行がスムーズになります。ポイントは感謝の言葉にちょっとした感想を添えることと、助けてくれたことで自分やチームにどんな成果があったのかを意識することです。

たとえば、土地勘のない業種の企業への提案書作成で困っていたメンバーに、別のメンバーがその業種にいたことのある社員を紹介してあげたとしましょう。

「○○さんを紹介してくれて、とても助かりました。ありがとうございます」というのは、ちょっと物足りない感謝の伝え方です。

これに対して、「どのようにアプローチするか迷っていたので、○○さんを紹介してくれてとても助かりました。△△業界の最近の課題や、取引の意思決定をする際に気にするポイントは□□であることなどを詳しく教えてもらい、具体性の高い提案書を準備することができました」という伝え方をすると、かなり印象が変わるでしょう。

役立ったことのイメージが浮かび、手助けした側としても「また機会があれば役に立ちたい」という気持ちになるのではないでしょうか。

また、そのやりとりを耳にしたほかのメンバーも「自分も☆☆の案件であれば、誰かを支援できる場面があるかもしれない」と発想が広がりそうです。

まずは、チームリーダーのあなたが率先して感謝の言葉にひと手間かけて、具体性をもたせてみましょう。

「助けっぱなし」「助けられっぱなし」ではダメ

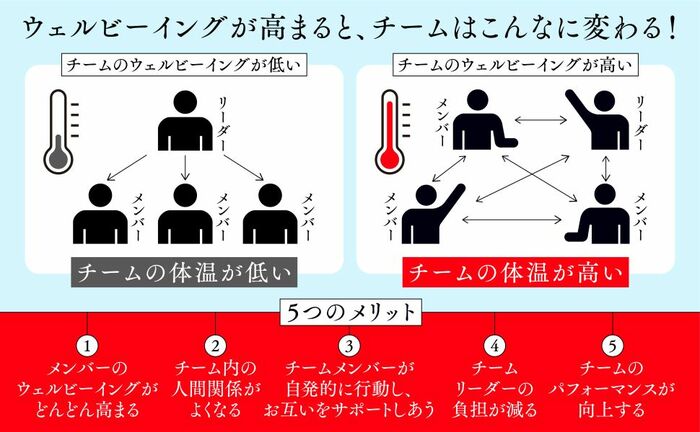

助け合う関係性を育むために、チームリーダーができることを見てきました。

しかし、メンバー同士は仲が良く、お互いに助け合っているはずなのに、疲労感が抜けない。むしろ、サポートしあうほどに、時間の経過とともにメンバーの疲労度が増していく――。もしかしたら、そんな状態に心当たりのある人がいるかもしれません。

じつは、研究でもこうした現象が確認されています。少し意外な結果かもしれませんが、これは、メンバー間の関係性が近いことで、疲労が「伝染(伝播)」したためと考えられます[4]。

そんなときにリーダーとしてまず取り組むべきは、「負荷そのものを調整する」ことです。

「そもそも業務量が多すぎる」「誰かに偏ったタスク配分になっている」など、構造的な問題があるなら、それを放置したまま「助け合おう」と呼びかけても逆効果になりかねません。

そのうえで、サポートが「一方向」にならないように仕組みをつくることが重要です。

ソーシャル・サポートがウェルビーイングの向上をもたらすのは、サポートが常に一方向に行われるのではなく、相互的(お互いさま)な関係で行われていると、みんなに認識されている場合だとされています[5]。

いつも同じメンバーばかりが「助けっぱなし」、あるいは「助けられっぱなし」にならないよう、支援の機会がチーム内で回るように設計することが求められます。このことからも、ここで紹介した取り組みをチームぐるみで行う意義は大きいといえるでしょう。

まずは土台としての業務環境を整えること。そのうえで、支え合いが“お互いさま”として自然に循環していくよう、リーダーが意図をもってかかわること。それが、チームのウェルビーイングを育てる第一歩となります。

*この記事は、『職場を上手にモチベートする科学的方法――無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社刊)を再編集したものです。

[2] House, J. S. (1981). Work Stress and Social Support. Mass: Addison-Wesley.

[3] 塚田裕毅,大西美穂子,田中温子,木村慶彦,若杉忠弘 (2023). 「インフォーマルコンパッションの先行要因と組織に与えるインパクト」 グロービス経営大学院紀要, 2, 21-29.

[4] Westman, M., Bakker, A. B., Roziner, I., & Sonnentag, S. (2011). Crossover of job demands and emotional exhaustion within teams: A longitudinal multilevel study. Anxiety, Stress & Coping, 24(5), 561-577.

[5] Nahum-Shani, I., Bamberger, P. A., & Bacharach, S. B. (2011). Social support and employee well-being: The conditioning effect of perceived patterns of supportive exchange. Journal of health and social behavior, 52(1), 123-139.