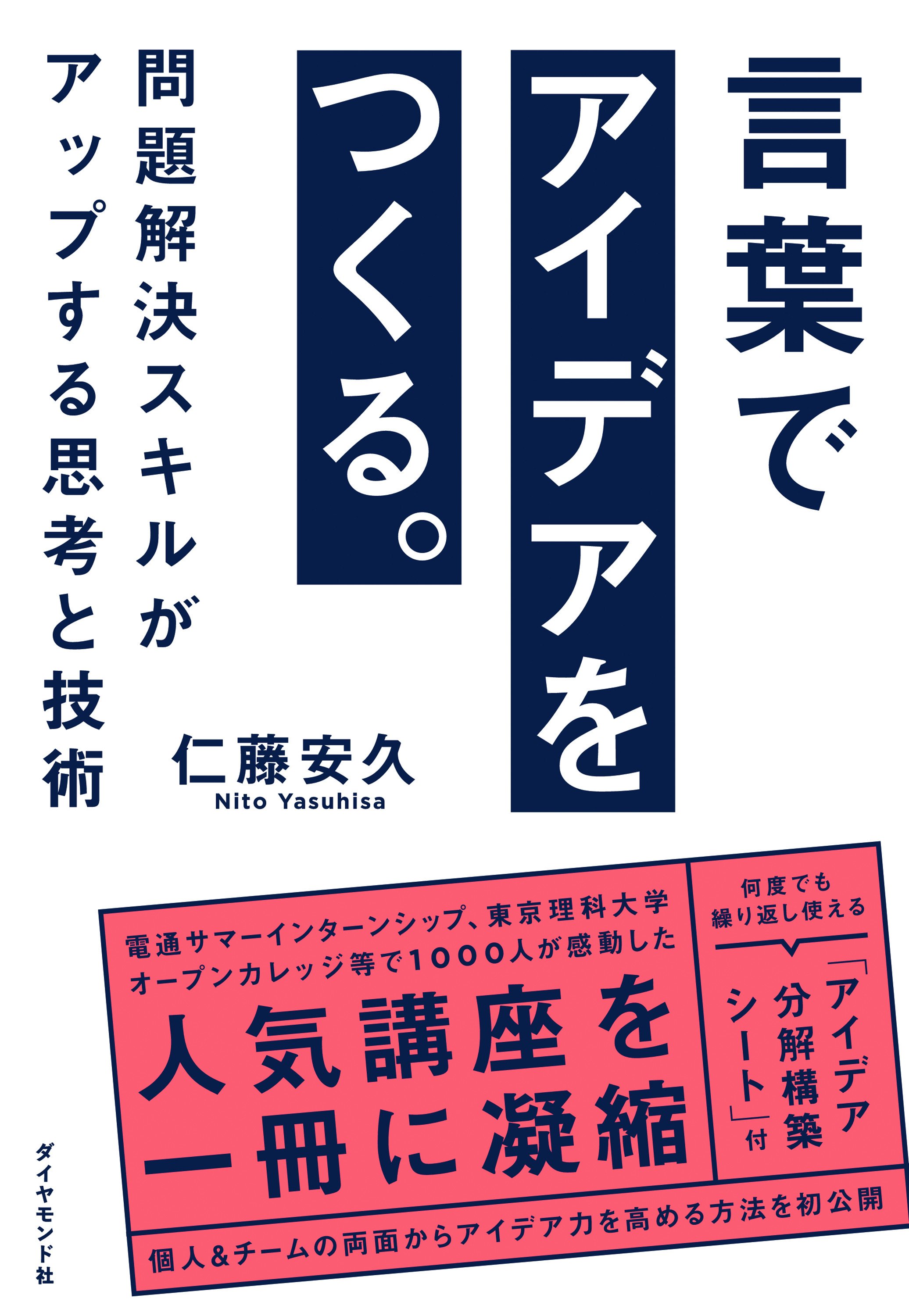

価値観が多様化し、先行き不透明な「正解のない時代」には、試行錯誤しながら新しい事にチャレンジしていく姿勢や行動が求められる。そのために必要になのが、新しいものを生みだすためのアイデアだ。しかし、アイデアに対して苦手意識を持つビジネスパーソンは多い。ブランドコンサルティングファーム株式会社Que取締役で、コピーライター/クリエイティブディレクターとして受賞歴多数の仁藤安久氏の最新刊『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』は、個人&チームの両面からアイデア力を高める方法を紹介している点が、類書にはない魅力となっている。本連載では、同書から一部を抜粋して、ビジネスの現場で役立つアイデアの技術について、基本のキからわかりやすく解説していく。ぜひ、最後までお付き合いください。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

チームメンバーに期待するリターンを

事前にヒアリングする

今回は、アイデアをつくっていくときのいいチームをどうつくるのか、そこに寄与するモチベーションの話をしましょう。リーダーだけが奮闘しても、チームのチカラを引き出せなければ、徒労に終わってしまいます。

チームの力を引き出すためには、心理的な安全性が確保されているかが大事ということについては、以前に言及しました。ここでは、プロジェクトに関わるチームメンバーそれぞれのモチベーションを高めるには、どのようにすればいいのかについて、私が実践している例を通じてお話しいたします。

私がモチベーション設計において大切にしているのは、「リターンの把握と設計」です。

私が所属しているQueという会社は、10人にも満たない小さな会社なので、複数の組織のメンバーによるプロジェクトチームで仕事をすることが多くあります。自分がプロジェクトオーナーになったときに、近年、トライしていることがあります。

それは、みんなで期待するリターンをプロジェクトのキックオフで共有するということです。仕事におけるリターンで言うと、何も共有しなければ金銭的なリターンしか可視化されてきません。

しかし、本当は、他にもあるのではないでしょうか。それを、明示して意識化しているとチームの関係やコミットメントが変わってくると思いました。

そこで、次のようにリターンを分解して、それぞれどんなリターンを期待するのかをメンバーに書いてもらうようにしています。

・ファイナンシャルリターン(金銭的な報酬)

・グロースリターン(このプロジェクトを通じて、どう成長できそうか)

・コミュニティリターン(このプロジェクトを通じて、どんなコミュニティの仲間になれそうか)

・ネットワークリターン(このプロジェクトを通じて、どんな新しい仲間とつながれるか)

・キャリアリターン(このプロジェクトが成功したら、キャリア的にどんな成果がもたらされるか?

自分にどんなタグがつくか)

・ナレッジリターン(この仕事を通じて、チームや個人にどんな知見をためられそうか)

・ハッピーリターン(この仕事において、個人的にどういう楽しみや幸せがありそうか)

それぞれについて、どんなリターンがあるのか、ということをチームメンバーみんなで一斉に「共同編集できるオンラインファイル」に書いてもらうようにしています。

弊社では、Notionというアプリを使っていますが、Googleスライドでも、ドキュメントでも、MiroでもOKです。他のメンバーが何を書いているのか見られるようにすることも大事だと考えているので、共同編集できるものを使ってみてください。

グロースリターンでは、「このプロジェクトを通じてこの市場分析を○○のソフトを使ってできるようになる」など、具体的に期待することをそれぞれ書いていきます。

ネットワークリターンでは、「いま若手の中で注目されているこのデザイナーと一緒に仕事をすることで、よかったら次の仕事にもつなげていきたい」など、個人個人の中にある「思惑」を書いていきます。そして、それをひとりずつ発表し合ってシェアします。

「いいチーム」だとみんなが思えることも、

チームでアイデアを出すには大切な要素

面白いところで言うとハッピーリターンでしょうか。

たとえば、東京の人形町に本社のあるクライアントの仕事において、メンバーの半数以上が「人形町でのランチ開拓」ということを書いたことがありました。

そこで、リーダーである私は、クライアントとの対面でのプレゼンや打ち合わせの時間を13時半や14時などにして、みんなでゆっくりランチをしてからクライアントを訪問するということを行いました。

このようにチームメンバーがそれぞれの項目に対して、どんなリターンを期待して仕事に臨んでいるのか、リーダーはもちろんのこと、チームメンバーみんなで把握し合うことで、できるだけそのリターンを叶える仕事にしていこうと、メンバーみんなが向かっていくことができます。

これは、キックオフのときだけでなく、中間で振り返りをして方向修正できることがあれば、みんなでアイデアを出し合い、プロジェクト終了時にも振り返りをして、次のプロジェクトをよりよくするための知見とするようにしています。

こういう「いいチーム」だとみんなが思えるようにすることも、アイデアをチームで出す上では大切な要素だと思っています、と偉そうに言いながらも、私たちはまだまだ試行錯誤の途中ではあります。

(※本稿は『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社Que 取締役

クリエイティブディレクター/コピーライター

1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。

2004年電通入社。コピーライターおよびコミュニケーション・デザイナーとして、日本サッカー協会、日本オリンピック委員会、三越伊勢丹、森ビルなどを担当。

2012~13年電通サマーインターン講師、2014~16年電通サマーインターン座長。新卒採用戦略にも携わりクリエイティブ教育やアイデア教育など教育メソッド開発を行う。

2017年に電通を退社し、ブランドコンサルティングファームである株式会社Que設立に参画。広告やブランドコンサルティングに加えて、スタートアップ企業のサポート、施設・新商品開発、まちづくり、人事・教育への広告クリエイティブの応用を実践している。

2018年から東京理科大学オープンカレッジ「アイデアを生み出すための技術」講師を担当。主な仕事として、マザーハウス、日本コカ・コーラの檸檬堂、ノーリツ、鶴屋百貨店、QUESTROなど。

受賞歴はカンヌライオンズ 金賞、ロンドン国際広告賞 金賞、アドフェスト 金賞、キッズデザイン賞、文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など。2024年3月に初の著書『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』を刊行する。