たとえば釣りの話になったとき、自分が釣りを知らないからと話題を変えてしまうのではなく、「海釣りと川釣りって、どう違うんですか?」と聞ける人が、会話の糸口をつかめるのです。

人がいちばん興味が

あるのは自分自身

ちなみに、竹村さんは「人とのコミュニケーション」や「教養とは何か」といった話のなかで、よく「海釣りと川釣りの違い」を例えに出されています。

海釣りとは、場所を決めて“待つ”スタイル、川釣りとは、流れの中を“探って動く”スタイル。この例えを通じて、竹村さんは「教養とは、“川釣り”のようにどんな相手にも合わせて会話ができる力だ」と語られていました。

相手が、自分に興味のあることを話してくれるのを待つのではなく、自分から歩み寄る。そうして、少しずつ対話の流れを探る姿勢が、会話の深さを生み出し、相手に「この人と話せてよかった」という満足感を与えられるのです。

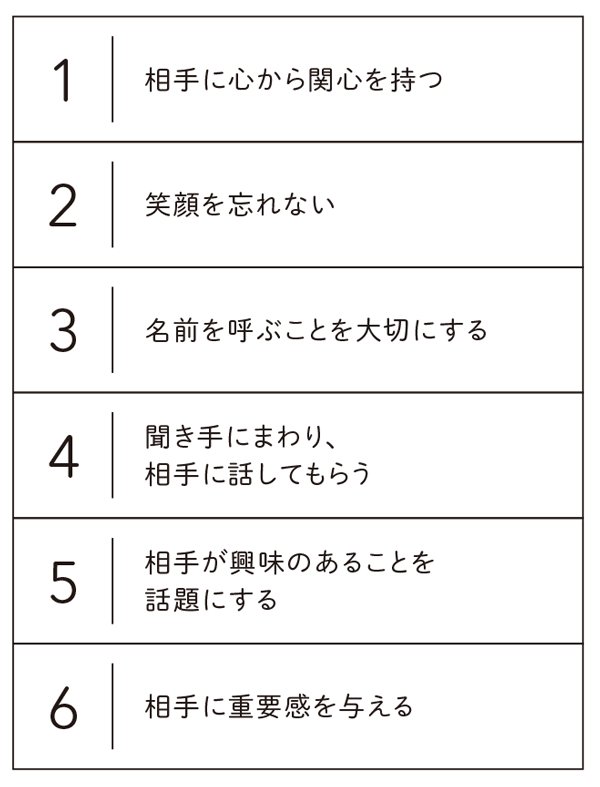

カーネギーは、「人に好かれる6原則」のうち「聞き手にまわり、相手に話してもらう」の項を、次のような一文で締めくくっています。

「あなたの話し相手は、あなたのことに対して持つ興味の百倍もの興味を、自分自身のことに対して持っているのである。中国で100万人が餓死する大飢饉(ききん)が起こっても、当人にとっては、自分の歯痛のほうがはるかに重大な事件なのだ。首にできたおできのほうが、アフリカで地震が40回起こったよりも大きな関心事なのである。人と話をする時には、このことをよく考えていただきたい。」

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

なぜ聞き上手になると、人に好かれるのか。それは、人は何よりも自分自身のことにいちばん関心があるからです。