人脈のメンテナンスに最適な

日本古来の伝統的な文化

いざというときに「この人のためなら」と思ってもらえる関係性は、過去の実績や肩書きではなく、普段からの信頼の積み重ねによって育まれるものです。

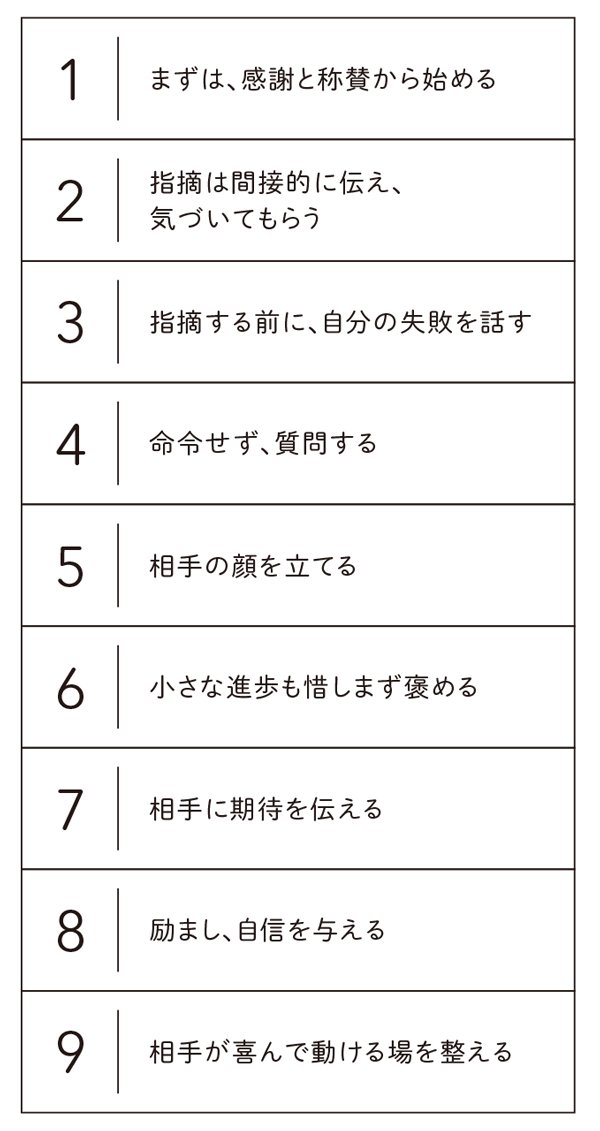

そして、その蓄積はカーネギー(編集部注/本書の軸となる『人を動かす』の著者、D・カーネギー)の言う「相手が喜んで動ける場を整える」ことにもつながります(図1)。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

これまで人間関係のメンテナンスをしてこなかったという人も、今なら、SNSなどを駆使して気軽につながれる時代です。まずは、前職で勤めていた会社の人や一緒に仕事をして以来ご無沙汰の人に、久しぶりに連絡してみるところから始めましょう。

また、私は、年賀状を単なる時候の挨拶ではなく、その1年間の報告ツールとして活用しています。年に一度、相手の連絡先を確認し、自分の近況を知ってもらう。その口実として、この日本古来の伝統的な文化ほど習慣化しやすい方法を、私は知りません。

相手の心を開くには

まずは「感謝と称賛」を

人と関係を築くうえで、言葉の力は無視できません。

とくに対話の最初のひと言が持つインパクトは大きいものです。

たとえば、リバティ・オープン・カレッジでご登壇いただいた寺尾睦男さんは、ステージに上がるとまず次のように話し始めました。

「終業後にこれだけの人がお集まりになり、人の話を聞こうとするくらいの若者はかなり勉強している方だと思いますので、いい加減な数字を言うと怒られてしまいます。ですから、かなりきちっと数字については勉強して来たつもりでございます。」

(二十一世紀倶楽部『人間図書館 リバティ・オープン・カレッジ講演録』より)

寺尾さんはライオンの副社長や公共広告機構(現ACジャパン)の理事長などを歴任された方。著名な実業家が「怒られないようにと勉強してきた」とおっしゃる。笑いを誘いながらも、私たち参加者の意識はぐっと引き締まりました。「学ぼうという気概を信頼してくれている」と感じ、会場の空気が一変したように思えたものです。