SSHとインターネットの影響

職員室はなく、教科ごとに大学教員同様の準備室が設けられている(国語科)

職員室はなく、教科ごとに大学教員同様の準備室が設けられている(国語科)

――東京大学の受験生のためのガイダンスを見ると、基礎・基本を大切にしているところなどが筑駒の指導方針と似ているなと感じました。文部科学省の肝いりか、制度発足時からスーパーサイエンスハイスクール(SSH)になっていますね。

山田 2002年度から4期19年間、SSHの研究開発校の指定を受けました。2年間の経過措置期間を経て、24年度から5年間、今度は研究開発校の認定枠に指定されています。支援金は単年度で消化しないといけないので、高額な機器を複数年の分割払いで購入することなどができず、旅費など使えるものに使っていました。

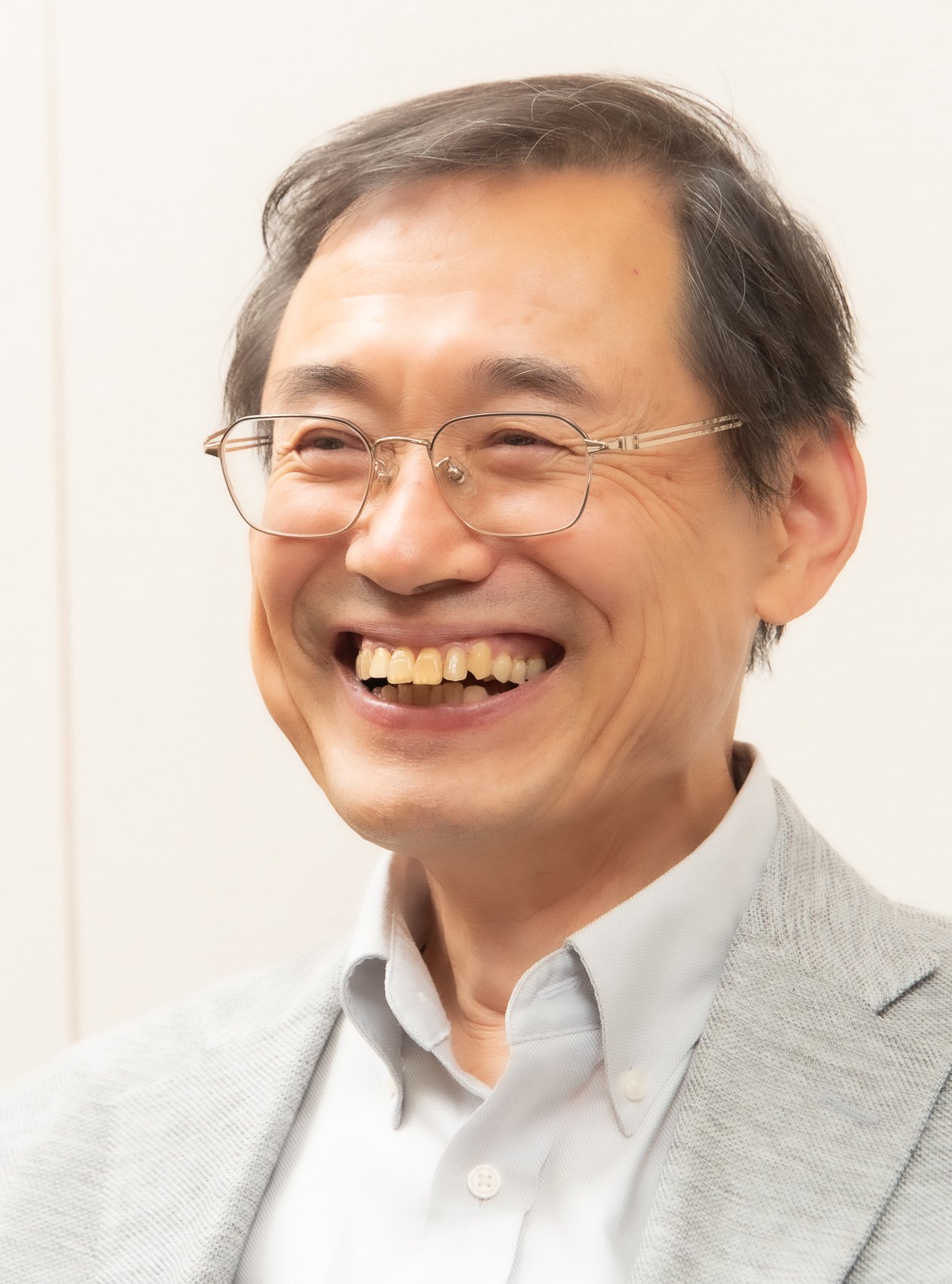

森上展安

森上展安(もりがみ・のぶやす)

森上教育研究所代表

1953年岡山生まれ。早稲田大学法学部卒。学習塾「ぶQ」の塾長を経て、88年森上教育研究所を設立。40年にわたり中学受験を見つめてきた第一人者。父母向けセミナー「わが子が伸びる親の『技』研究会」を主宰している。

――使い勝手が悪いようですね。最初は年に1000万円くらい出たと聞きました。

山田 年々減らされていき、最終的には600万円になりました。現在は名前だけ貸す認定校になったので、金銭的支援はありません。

――やはり生徒は理系の比率が高いのですか。

山田 理系がずいぶん多かった時期もありましたが、最近は文系が盛り返していて、理系6割・文系4割くらいでしょうか。

――何か大きく学校内の変化を実感されたことはありますか。

山田 インターネットの登場が一番大きいのではないでしょうか。合格のご褒美でスマートフォンをもらうことが多いようですが、ゲーム中毒に陥るのが怖い。完全に禁止をしてもだめなので、自分で折り合いをつけさせることが重要です。中1の1年間は、持ってきても校内では出してはいけないといったように、学年ごとに細かくルールを設定しています。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・システム)でのトラブルは、無くはないのですが、あまり多くはないです。

――SNSでの問題はむしろ女の子の方ですね。ところで、正門の所にクラスごとの保護者向け案内が出ていましたが。

山田 夏休み期間中は教員が設定する保護者会は行っていないので、ランチを食べて親睦を深める保護者の懇親会ではないでしょうか。インターネットがなかった昔の教員は、失礼ですがいまよりも楽ではなかったかと思うこともあります。昔なら電話しなければならなかったところが、いまはメールで簡単に苦情を送ることできる時代になっています。

――筑駒でもいじめのような事案はありますか。

山田 SNSで悪口を書き込まれたという訴えが来ることがあります。いじめ防止対策推進法に基づいて調査をしますが、担任団だけでは荷が重い。うちは少ない方だとは思いますが、SNSがある以上ゼロにはならないでしょう。ただ、複数の生徒が(同調圧力で)一人をいじめるようなことはしません。変わっていると言えば、うちの生徒はみな変わっているので、その点ではいじめようがない(笑)。

――高い学習能力と引き換えに、発達障害の生徒さんも多いでしょうし。

ノートの表紙には麦の穂をかたどった校章が描かれている

ノートの表紙には麦の穂をかたどった校章が描かれている