国鉄は1960年代以降、東京駅から五方面(東海道・中央・東北・常磐・総武)の線路増設に着手しており、東北本線も1968年の東北貨物線開業で旅客列車と貨物列車を分離して列車を増発したが、それでも乗車率は増加傾向にあった。

抜本的対策として東北本線と東武伊勢崎線、東北本線と東武東上線の中間に新線を建設し、需要を分散させる構想もあったが、近郊地域の市街化進展と国鉄の財政難から大規模な新線建設は不可能だった。

そうした中、大宮~赤羽間の増線案は願ってもない話だった。国鉄は元々、東北貨物線の旅客化を検討していたが、東北本線から約2キロ離れた地域を走る通勤新線は需要の分散、都市の均衡ある発展を図る点からも好都合だった。

幻に終わった

本命の高崎線案

埼京線に関する古い文献を読んでいると、「通勤新線」とともに「通勤別線」との表記が登場し、前者はマスコミや沿線自治体、後者は国鉄関係者が使っている。新線とは文字通り、全く新しい線路だ。これに対して別線とは、同一路線でありながら別のルートを経由する形態を指し、実際に埼京線は東北本線の支線の扱いとなっている。

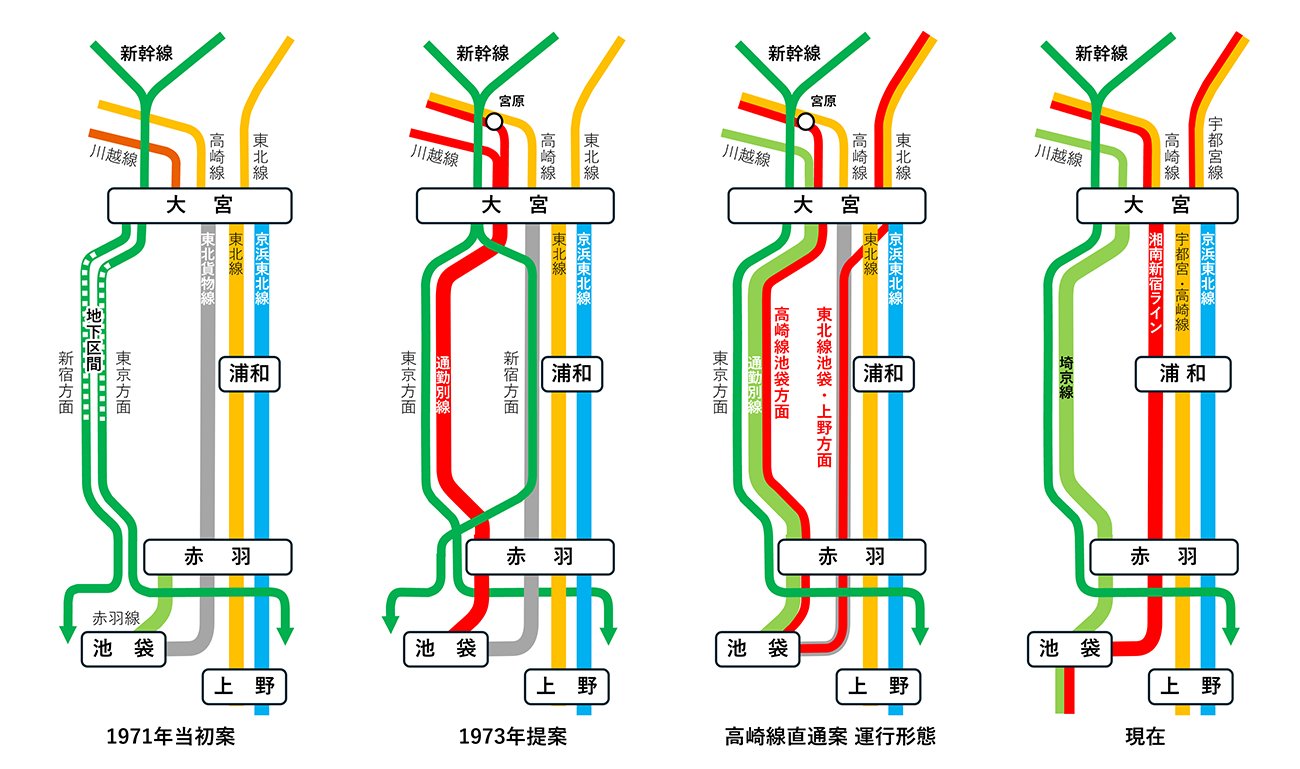

国鉄は大宮~赤羽間の通勤新線を、赤羽以南は赤羽線、大宮以北を高崎線と川越線に接続し、一体的に運行する構想を立てていた。赤羽線、川越線は現実の埼京線と同様だが、本命は幻に終わった高崎線直通案だった。

国鉄資料をもとに筆者が作成 拡大画像表示

国鉄資料をもとに筆者が作成 拡大画像表示

当時、高崎線は国鉄屈指の混雑路線だったが、東北本線と共用する大宮~上野間の線路容量が列車増発のネックだった。そこで通勤新線を高崎線宮原駅まで延長し、通勤新線を経由して池袋に直通することで増発を実現しようとした。