産業構造は同じなのに

生産性では大差で敗北

このようにスイスと日本で産業構造は類似しているものの、生産性や資本効率の観点から見ると両国は全く異なっている。

労働者1人が1時間あたりに生み出す付加価値を示す「労働生産性」の数値をみると、農業の労働生産性はスイスの38ドルに対して日本は25ドル、製造業の労働生産性はスイスの170ドルに対して日本は101ドル、サービス業の生産性はスイスの127ドルに対して日本は79ドルと、いずれの部門においてもスイスが日本の1.5~1.7倍高い(2021年)。

投下された資本に対して、企業がどれほどの利益を上げられたかの指標、上場企業のROE(株主資本収益率)もスイスの方が高い。

スイスの上場企業229社および日本の上場企業3948社のデータを用いて計算したROE(2019年)の平均は、スイスが13%、日本が6%で2倍強の差がある。

さらに両国の大手企業(売上高上位20社)だけを抽出してROEの単純平均を計算すると、スイス大手企業が15.4%、日本大手企業は4.9%と3倍以上の差がある(2019年)。

日本はトヨタ、伊藤忠商事、ソニー、パナソニック、豊田通商などROEが10%以上の大手企業も存在しているが少数派だ。

他方スイスの大手企業を見ると、ネスレ(23%)、ロシュ(45%)、シンドラー(23%)、シーカ(32%)と、20%以上のROEを達成している大企業もいて、ROEが1桁の企業の方が少数派である。

スイスの企業は高度人材に

しっかり対価を払っている

図表3-1で表現したように、スイスと日本の産業構造をチーズにたとえるなら、上から見たチーズの切れ目(GDPの産業別比率)は似ているが、横から見たチーズの厚み(収益率)はスイスの方が厚い、ということになる。

そしてこの「厚みの違い」の背景には、スイス企業による高付加価値品への集中という「クオリティ戦略」がある。

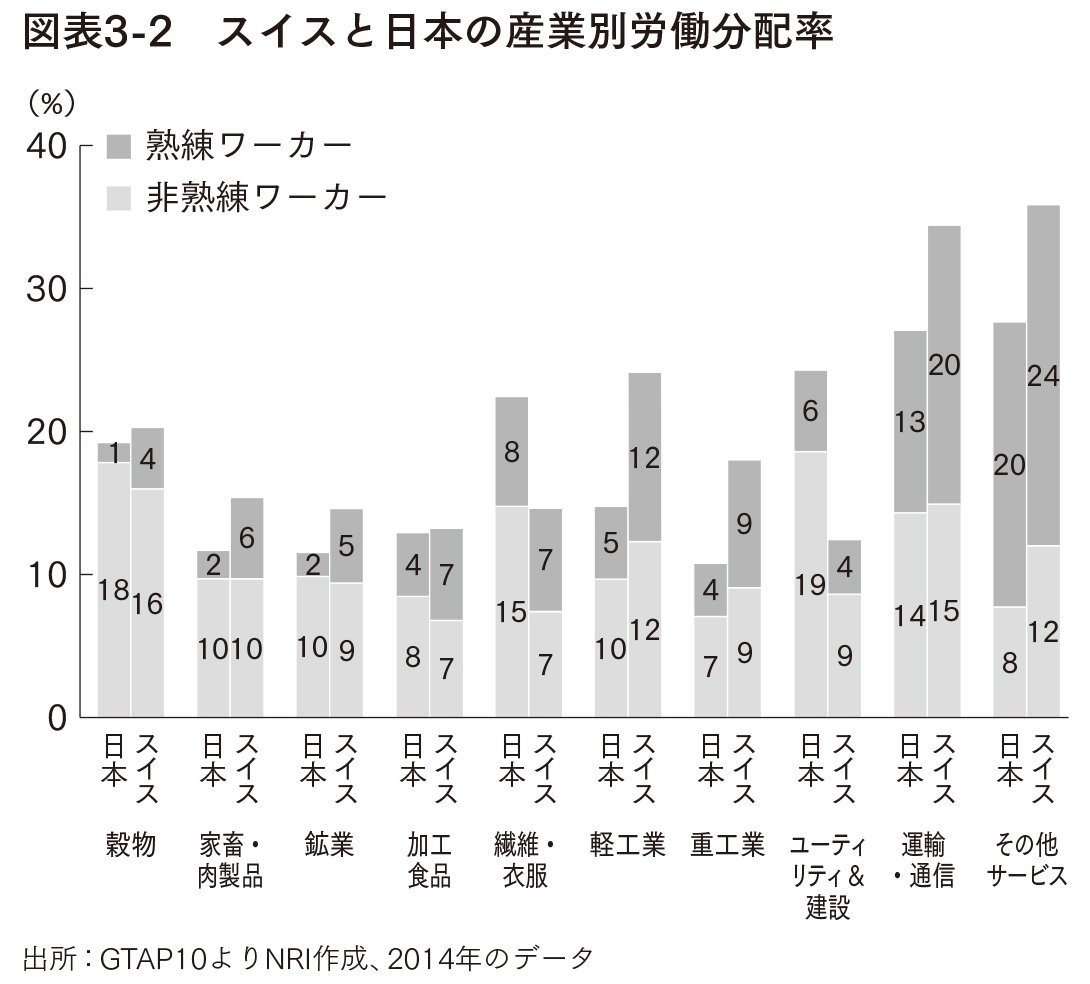

スイス企業のクオリティ戦略を支えているのは、高度人材である(図表3-2)。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示