貿易赤字を解消したい欧米の

圧力で進んだ労働時間の削減

では、なぜ日本の平均労働時間は減少したのか。

その要因は様々だが、1つの契機は1980年代の貿易摩擦の中で「日本人の働きすぎ」が欧米諸国の間で問題になり、日本政府が1988年の「経済運営計画」にて、年間の労働時間を1人あたり1800時間程度とする目標を定めたことだ。

この流れの中で週休2日制が定着し、1992年の時短促進法を経て、1994年には労働基準法の改正により法定労働時間が原則40時間(週あたり)になった。

では、仮に日本の平均労働時間が1990年と変わらなかったとした場合、2019年における日本・アメリカ・イギリスの1人あたりGDPがどうなっていたか。

既述の議論では「名目」で記載していたが、物価の影響を除いた「実質」で比較してみよう。

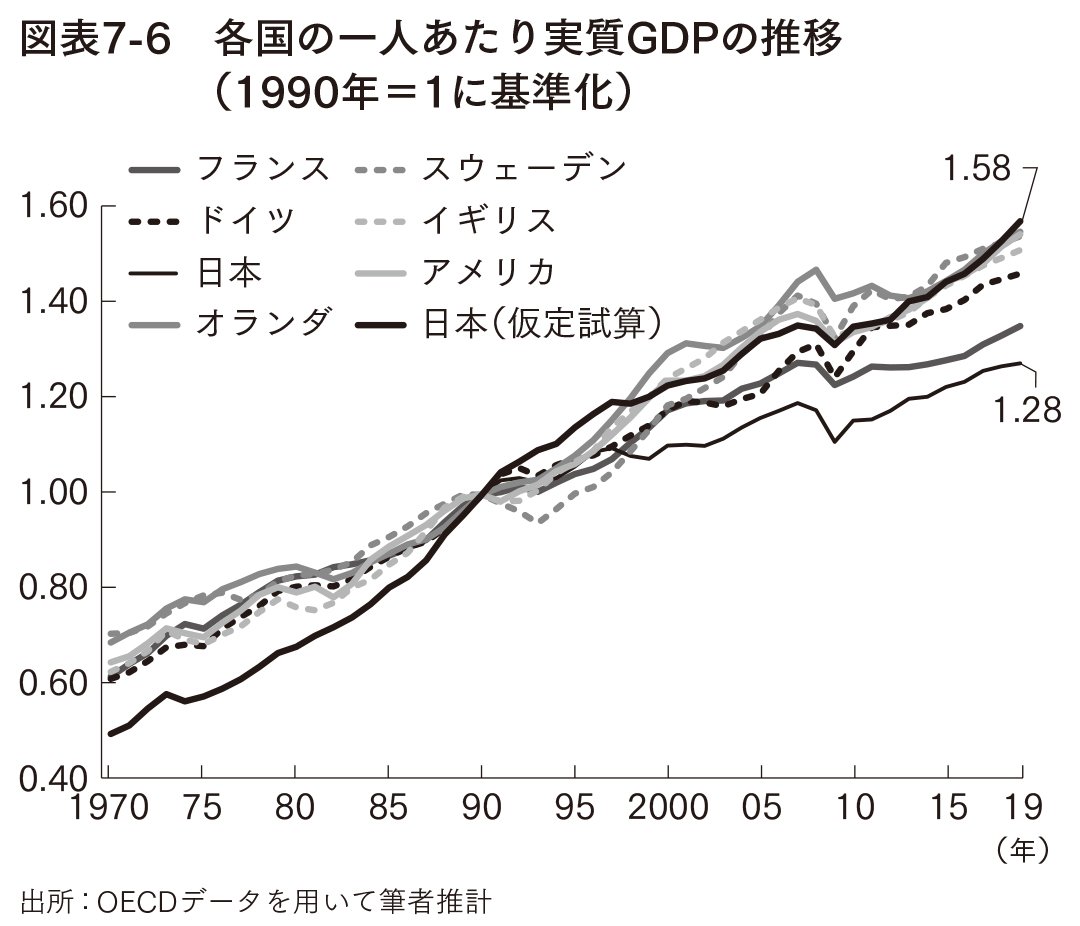

推計方法の詳細は省くが、図表7-6が筆者の試算結果である。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

日本の経済力が最も力強かったのは1990年頃のため、図表では、各国の1人あたり実質GDPの推計値が1990年で1になるように基準化して表示している。この図表では「日本」「アメリカ」「イギリス」「フランス」「ドイツ」「スウェーデン」「オランダ」の7ヵ国を掲載している。

図表のうち、太い黒線が「日本(仮定試算)」であり、これは「労働者1人あたりの平均労働時間が1990年と変わらない場合、日本の1人あたり実質GDPがどう推移したか」を表す。

2019年をみると、その値は1.58となっている。他方、細い黒線の「日本」は、日本の1人あたり実質GDPの実績の推移を表し、2019年の値は1.28となっている。

すなわち、この図表が示すとおり、1990年と比較して、日本の1人あたり実質GDPは1.58倍であり、これはアメリカの1.55倍、イギリスの1.52倍よりも高い。