教えてもらえないがゆえに

育まれた「見て盗む力」

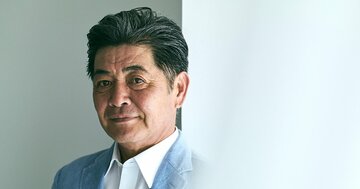

私が西武ライオンズに入団した当時、投手陣を牽引していたのは球界を代表する大エースである東尾修さんでした。

東尾さんといえば、切れ味鋭いシュートとスライダーが有名です。入団当初、私は東尾さんの投げるスライダーに興味を持ちました。

東尾さんのスライダーはそれほど大きく曲がるわけではありません。打者の手元でキュッと曲がるので、ストレートだと思って打ちにいったバッターはみんな芯を外され、結果は内野ゴロに。凡打の山を築く東尾さんのそんなスライダー(今でいえばカットボール)を見て、私は「自分もあのスライダーを投げたい」と思いました。

私は、大先輩である東尾さんに「スライダーの投げ方を教えてください」とお願いしました。しかし、当時のプロ野球界には、先輩が後輩に何かを教えるというような風習はあまりありません。東尾さんからは「何でお前にスライダーを教えないといけないんだ」とけんもほろろに断られました。

ピッチャーにしろ、バッターにしろ、当時は「あの先輩の〇〇を学びたい」と思ったら、教えを乞うのではなく、「見て盗む(学ぶ、真似る)」しかありませんでした。だから私も東尾さんのピッチングを見ながら、スライダーだけでなく、バッターとの駆け引きなどいろいろなことを学んでいきました。

体格に恵まれないからこそ

観察力を磨いていった

人から見て、学ぶ。こういった姿勢は、中学、高校のころに身についたものです。

私は小学生のころは男子の中でも体の大きいほうでした。しかし、中学ではあまり身長も伸びずに後ろから4~5番目となり、高校になると男子の列の真ん中、というより前から数えたほうが早いくらいの身長でした。体が大きくない私は、体格のいい選手に勝つにはどうしたらいいのかを考えるようになりました。

「あのピッチャーより速い球を投げるにはどうしたらいいか?」

「あのピッチャーより曲がるカーブを投げるにはどうしたらいいか?」

「体の大きな強打者を打ち取るにはどうしたらいいか?」

そんなことばかりを日々考え、自チームの選手のみならず、他校の選手でも「いいな」と思う部分があればじっくり観察して、取り入れるようにしていました。