写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

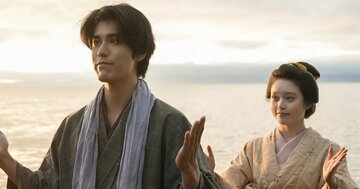

イギリス人の父とギリシア人の母の元で生まれ、アイルランドで育った作家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。日本語が不自由な外国人でありながら、日本人の心に深く響く日本像を文章化できたのはなぜか?その答えを解く鍵は、妻・セツにある。文化も言葉も異なる2人の試行錯誤の過程を、八雲の曾孫である筆者が明かす。※本稿は、小泉 凡『セツと八雲』(朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。

怪談を聞かせた夜から

2人の物語が動き出した

八雲が松江に来てまもなく聴いた怪談は「鳥取の布団」でした。

紀行文「日本海に沿って」(編集部注/小泉八雲が来日後初めて著した作品集『知られぬ日本の面影』〔1894〕収録)では旅の途中、宿の女中から聞かされたことになっていますが、実際はセツが語り伝えたようです。

そしてこの物語は、ほかならぬ鳥取出身の前夫、為二(編集部注/セツが18歳で結婚した相手)から教えられたのでした。

セツは彼の出奔によって、死にたくなるほど悲しい思いをさせられた、といいます。でも、為二に聞かされた哀切なお話は忘れられなかった。とことん物語を愛するセツならではの感受性だと思います。

「鳥取の布団」はこんな話です。

鳥取で小さな宿屋が開業し、1人の旅商人の男が泊まった。布団から「あにさん寒かろう」「おまえも寒かろう」という子どもの声が聞こえてくるのに目を覚まし、幽霊だと訴えた。

宿の主人は最初、そんな話を相手にしなかったのですが、同じような現象が続き、とうとう主人自身も布団がしゃべる声を聞いてしまったそうです。