制約主導アプローチの事例「タスクの制約」

(1)ミーティングで「話せるのはひとり2分まで」ルール

会議中、個人の発言は最大で2分までとし、タイマーで可視化します。特定のメンバーによる発言量の多さと、聞き役に徹する人との偏りをなくし、「全員が参加・発言する」という意識を育み、合意形成へのバランス感覚を養います。

(2)リーダーなしでゴールを目指す

プロジェクトの行程の一部を、あえてリーダー不在で進行します。試行錯誤するうちに、メンバーのなかで自然とリーダーシップ/フォロワーシップが立ち上がり、連動的な役割の調整が行われるようになります。

(3)全員で1ページしか書けない報告書を作成

「部署の活動報告書を1ページ以内でまとめる」という制約を、メンバー全員で取り組みます。構成はどうするか/誰が何を書くか/要点をどうまとめるかといった協働が必要となり、認識のすり合わせと連携が進みます。

紹介した事例は、比較的取り組みやすいものを選んでいますが、僕がこうしたアプローチを行う際に重視しているのは、「ちょっと不便」と感じる制約を、メンバーが楽しめるレベルで設計することです。

厳しい状況をつくりだして行動を締めつけること、メンバーに過度なプレッシャーを強いることは制約主導ではありませんので、そこは細心の注意をはらっています。

制約の設定次第で

メンバーの行動は操れる

『宇宙兄弟』で「意図的に制約を設定することでチームワークを引き出す」という点において印象的だったのは、六太がミッションを共にするチーム「ジョーカーズ」アリゾナキャンプでしょう。

物語前半のエピソードではあるものの、リーダーとして参加したエディの「制約主導アプローチ」は見事なものでした。

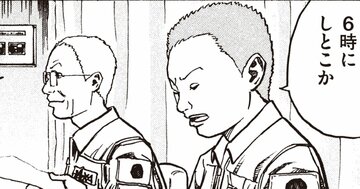

六太の「みんな、もうちょいさ、かたまって走らない!」という必死の呼びかけも?スルーし、自分のペースでバラバラに走るメンバーに対し、エディは次のような制約を伝えます。