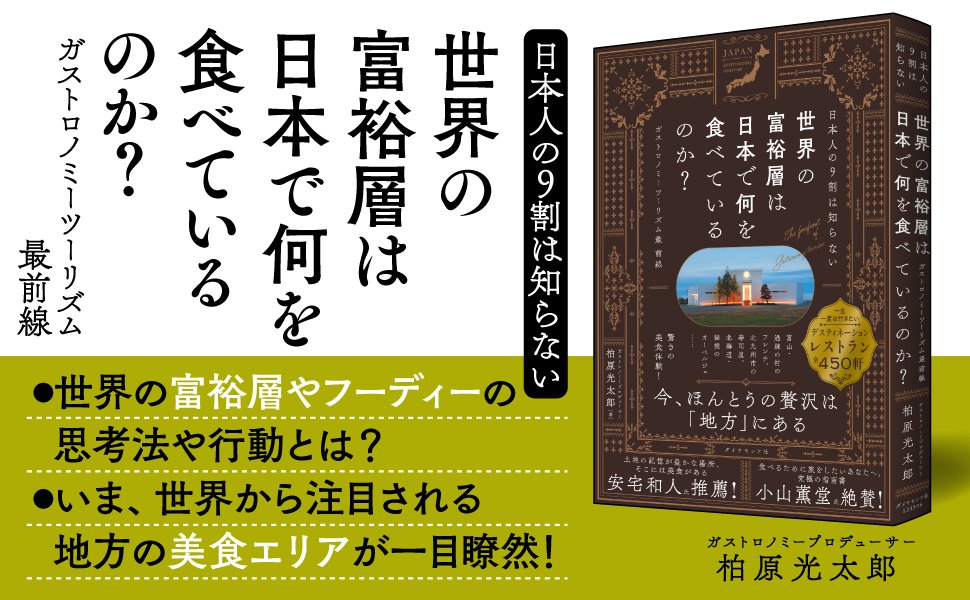

世界の富裕層たちが日本を訪れる最大の目的になっている「美食」。彼らが次に向かうのは、大都市ではなく「地方」だ。いま、土地の文化と食材が融合した“ローカルガストロノミー”が、世界から熱視線を集めている。話題の書『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著)から、抜粋・再編集し、日本におけるガストロノミーツーリズム最前線を解説。いま注目されているお店やエリアを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

王道フレンチから多様な個性へ。世界の食の潮流

THE・お金持ちたちの「王道」的な行動から、まだ誰も見つけていないものを見つけるという「個性重視」の流れは、世界の食の潮流からも見て取れます。

実は今、世界の食のトレンドは、王道のフレンチやイタリアンから、北欧料理やペルー料理などへと移ってきているのです。

そもそも、フランス料理やイタリア料理が王道となりえた最大の理由は、温暖な気候に恵まれ、食材が豊富だったことにあります。もちろん、シェフたちが努力したことも理由の一つではありますが、食材がいいと料理もよくなる。これは大きなアドバンテージです。

それに対して北欧やペルーは、気候や地理的制約、さらに発信力の弱さなどにより、苦汁をなめてきた歴史があります。

そうした中で、たとえば北欧は、食材が少ない中でどうやって美味しく食べるかということを探求し、地元の食材を使い、発酵や保存方法を究める、新北欧料理というジャンルを確立しました。ペルーも、国内で最も生産量が多いじゃがいもなどを活かし、数百種類を蒸す、焼く、揚げる、茹でるなど多様な調理法で提供し、それぞれの違いを楽しむというユニークなスタイルを打ち出しています。こうした創意工夫や磨き上げてきた技術が、ようやく世界の富裕層に発見されてきたことに加え、食材を無駄にしないというSDGs的な観点が追い風となり、脚光を浴びているのです。

世界の富裕層を動かすのは「ポジティブな好奇心」

「王道の料理に食べ飽きたお金持ちたちが、珍しいものに目をつけて興じている」と、うがった見方をする人もいるかもしれません。しかし、世界一のフーディーである浜田さんは、こんなことを言っています。

「過去の蓄積の中から、この料理が今、どのような位置にいるのかを知りたい」と。つまり、彼は美味しい、美味しくないという次元で食べているのではなく、目の前の一皿が提供されるまでの背景に思いを寄せ、その土地の文化を体験するための手段の一つとして、料理を楽しんでいるのです。

世界の富裕層も同じです。シェフの哲学にもとづき、その土地の食材、気候を活かして作り出される料理を楽しみたいと考えています。つまり、とにかく美味しいものをただ求めているのではなく、そこでしか味わえないものを楽しみたいということです。そんな、ポジティブな好奇心に、富裕層たちは突き動かされているのです。

※本記事は、『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著・ダイヤモンド社刊)より、抜粋・編集したものです。