物的に豊かでない時代は、そもそも、共同しなければ生きていけなかったので、つき合う人を選ぶ自由はほとんどありませんでした。道具などを共有し、インフラを共同で管理する、つまり集団で生きることで、私たちの生活は成り立っていたのです。

コスパを基準として

「つき合う人」を選ぶ

豊かになるとそうした生活様式は変わります。共同で行っていたことは機械やサービスに代替されるようになり、誰かと何かを共有する機会も少なくなりました。

それと同時に、個人を尊重する思想が広がったことで、人びとが誰かに何かを押し付けることは難しくなりました。その点は人づきあいについても同様で、会社やクラスの懇親会への参加を必須とすることはもはやできません。

物的条件と思想的条件が整うことで、私たちはどのような人とつき合うか、どういった集団とどのていど関わるか選べるようになりました。そのような関係性には、コスパの論理が入りやすくなります。

「つき合う相手を自由に選んでよい」と言われたら、たいていの人は自らにとって好ましい人物を選ぶでしょう。つまり、自由な人づきあいには合理的で選別的な論理が入りやすくなるのです。

私が日ごろ接する大学生のなかにも「友人(人づきあい)はコスパで選ぶ」と言ってはばからない人もいます。せっかく時間やお金をかけるのだから、それに見合ったものを得られないつき合いは必要ないという考え方です。

目的や利点の無い相手とは

つきあう必要はない!?

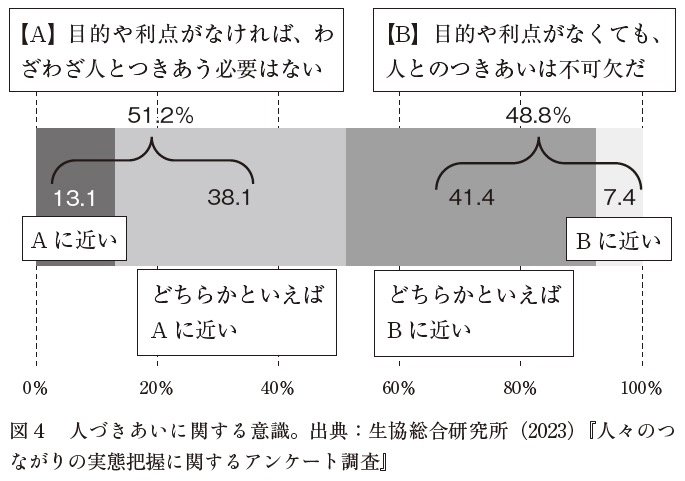

以上の点をふまえて興味深いデータを紹介しましょう。図4は『人々のつながりの実態把握に関するアンケート調査』で、人づきあいの指向について尋ねた質問への回答をまとめたものです。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示