同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

体育や芸術などと違い

数学は人生を変えられる大きな手段

この国の数学事情を語る上で外せないのが、数学者シュリニヴァーサ・ラマヌジャン(1887~1920)。32年という短い生涯の間に、ほぼ独学で数千もの公式や定理を残し、「インドの魔術師」とたたえられた。彼の人生は『奇蹟がくれた数式』というタイトルで、映画化もされた。

インド政府は彼の誕生日である12月22日を「数学の日」とし、全国各地で数学の大会やセミナーが開かれる。モディ首相は「数学は、私たちインド人が最も得意とすべき科目。世界的な数学の研究と貢献を最もしてきたのがインド人だ」とアピールする。

ラマヌジャンが生まれた南部タミルナドゥ州は、いまも数学教育に力を入れる。公立小学校を訪れると、低学年の算数の授業が校庭で行われていた。裸足の子どもの姿もあり、決して設備が整っているとは言えない。

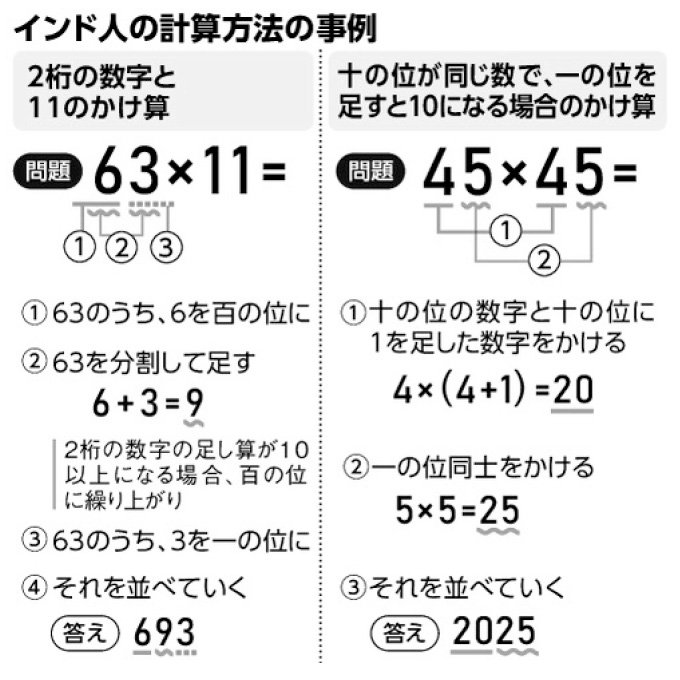

それでも、教員は2桁の足し算や引き算といった計算だけでなく、「2桁の数字の組み合わせはほかにいくつある?」と、簡単には答えられない質問も投げかけていた。

数学が重視される背景には、この国の社会的な事情もある。収入が高く、若い世代に人気のITエンジニアといった仕事は数学の知識や考え方も問われ、大学受験や就職活動でも重要視される。

経済的に貧しい子どもたちに無料塾を開き、インド工科大学(IIT)などの名門校に進学させてきたアナンド・クマールさん(51)は、「インドにはまだまだ貧困層が多い。(将来の)機会が限られる体育や芸術などと違い、数学は人生を変えられる大きな手段。学習意欲は自然と高くなる。それに、数学の勉強には環境の整った設備も道具もいらず、良質な本があればラマヌジャンのように独学でも学べる」と語る。