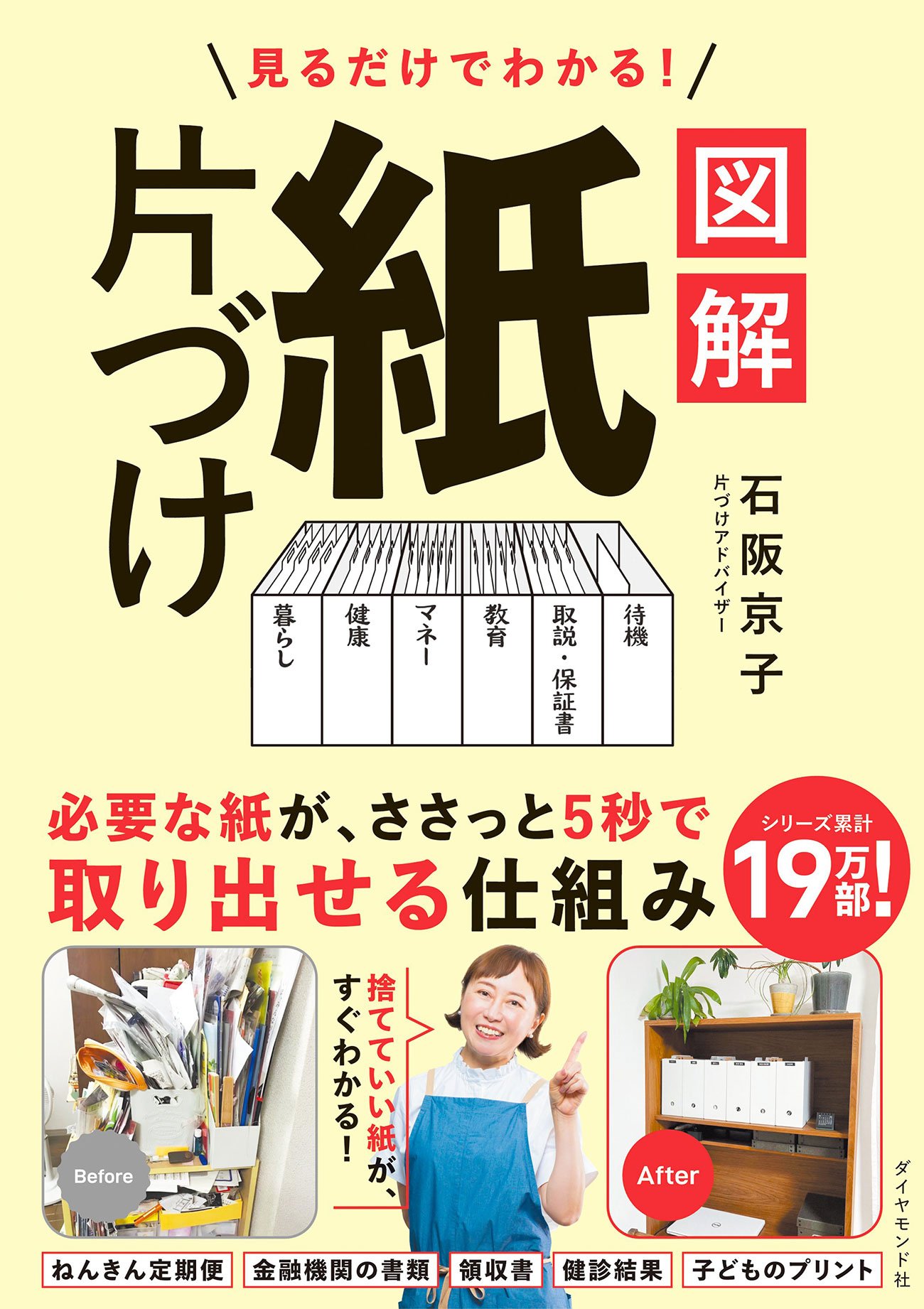

「あの大事な紙、どこいった?」のイライラに終止符をうち、お金、時間、人生をコントロールしよう! 10万人を救った紙片づけメソッドの図解版『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』(石阪京子著)が発売に。「必要な紙が5秒で見つかる」画期的な片づけ術が、図解で直感的に分かり、紙を減らすスマホ活用術も超絶丁寧に解説。本連載では本書から、抜粋・編集してメソッドを紹介していきます。

写真:著者提供

写真:著者提供

「思い出の紙」を捨てられない人は多い

ためこんだ紙の片づけの最後は、いよいよ「思い出の紙」に取り掛かっていきます。古いアルバムや昔の写真、異動や退職時にもらった寄せ書き、旅先のパンフレットなど、人生経験が長い方ほど、なんとなく残してきた思い出の紙がたくさんあるのではないでしょうか。

中には、子どもが小さい頃に描いた絵やお手紙、学校のプリントなども交じっているかもしれません。手に取ると、その頃の情景が思い出されて胸がじ~んとしてきますよね。

けれども、これらをあの世に持っていくことはできません。必ず、いつか誰かがそれを片づけることになります。ご本人が片づけないまま旅立った場合は、ご親族がその役割を担うことになるでしょう。故人が大事にとっておいた紙たちですから、残された方は、片づけるときに胸が痛むはず。

「子どものために残している」という、お子さんの子ども時代の思い出の紙もあるかもしれませんが、それらの多くは結局「自分のための思い出の紙」です。それを見ることで、自分自身が感慨にふけることができる紙なので、「子どもの思い出の紙」ではありません。ですから、意外とお子さん側は、その紙たちに執着はないです。

実際、お片づけレッスンのある生徒さんは、大人になったときにお母様から「あなたの作品」としてダンボール箱が送られてきたけれど、「迷惑でしかない」とおっしゃっていました。

「棺桶ボックス」を作り、入る量だけ残す

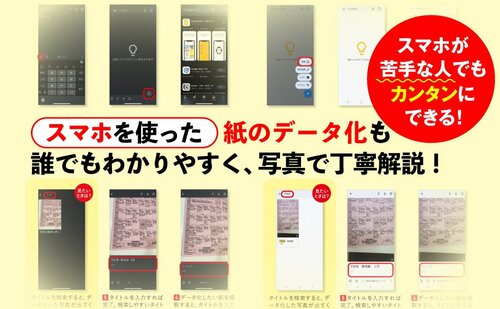

思い出の紙をためこんでおくことは、このように、誰かに負担をかけることにつながります。だから、いずれ残される人のために勇気を持って処分していく必要があります。「思い出が消えそうで寂しい」と感じるかもしれませんが、何度も見返したい大事な紙は、スマホ保存をするといいですよ。特に、アルバムの写真などはスマホに入れておくと、同窓会で大いに盛り上がります。

現物を残しておきたい特に大事な紙は、量を決めて残しましょう。私は、B5サイズくらいの黒い収納ケース・通称「棺桶ボックス」に、大事な思い出の紙を入れています。そして、私が死んだら棺桶に入れてくれるように娘にお願いしてあります。

*本記事は、『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』より、抜粋・編集して作成しております。